As это левое ухо

Скачать историю болезни [9,46 Кб] Информация о работе Московская Медицинская Академия имени И.М.Сеченова Кафедра оториноларингологии ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ Работу выполнила: Работу проверила: Москва 2008 год Фамилия Имя Отчество Возраст:47 лет Место работы: бухгалтер Дата поступления:14 февраля 2005 года Дата курации: 22 февраля 2005 года Место жительства: Жалобы На момент поступления предъявляла жалобы на: двустороннее снижение слуха, шум в ушах, более выраженные в левом ухе, гноетечением из правого и левого уха. На момент курации: Жалобы нет. История заболевания Считает себя больной с 1973 года, когда перенесла острый отит на левое ухо со стреляющими болями, гноетечением и перфорацией левой барабанной перепонки. Обратилась в поликлинику, где было назначено лечение борным спиртом и антибиотиками. Лечение дало положительный эффект, на месте перфорации образовался рубец. С 1973 по 2000 год рецидивов не отмечалось. В начале октября 2000 году появилось гноетечение из правого и левого уха, которое больная ни с чем не связывает. В октябре 2000 года обратилась в поликлинику, где было назначено лечение коментолом. Лечение облегчение приносило кратковременный эффект, после чего гноетечение возобновлялось. После трех эпизодов больная обратилась клинику отоларингологии имени И.М. Сеченова, где получала лечение треталом, которое облегчение не приносило. С 2000 по 2005 год болезнь прогрессировала. Врач оториноларинголог к клинике отоларингологии имени И.М. Сеченова выявил двустороннее снижение слуха, перфорация правой и левой барабанной перепонки, постоянное гноетечение. После обследования врач поставил диагноз мезотимпанит. 14 февраля 2005 года легла клинику болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова для обследования и решения вопроса о лечении. История жизни Родилась в срок, росла и развивалась в соответствии с полом и возрастом. Перенесенные заболевания: детские инфекции. Предрасположенность к простудным заболеваниям, частые ОРВИ. Профессиональных вредностей не имеет. Вредные привычки: не курит, алкоголем не злоупотребляет. Наследственность не отягощена. Аллергическая реакция на анальгин. ЛОР – органы Нос и околоносовые пазухи: Наружный осмотр: При осмотре область наружного носа не изменена, пальпация наружного носа и околоносовых пазух безболезненна. Пальпация точек выхода 1ойи 2ойветвей V пары черепномозгоых нервов безболезненна, крепитации нет. Носовое дыхание не затруднено. Обоняние сохранено. Передняя риноскопия: Преддверие носа без патологических изменений. Слизистая оболочка полости носа бледно – розовая. Объем носовых раковин несколько увеличен. Носовые ходы свободны. В полости носа отделяемое не определяется. Отмечается искривление перегородки носа вправо. Регионарные лимфатические узлы (предушные, поднижнечелюстные) не пальпируются. Носоглотка: Задняя риноскопия: Слизистая оболочка носоглотки бледная. Хоаны свободны, задние концы носовых раковин не изменены. Устья слуховых труб и тубарные валики без патологических изменений. Регионарные лимфатические узлы (предушные, заушные, поднижнечелюстные) не пальпируются. Полость рта и ротоглотки: Фарингоскопия: Слизистая оболочка полости рта обычной окраски, патологических изменений нет. Выводные протоки околоушных и подчелюстных слюнных желез не изменены. Зубы санированы, язык чистый, влажный. Слизистая оболочка ротоглотки ярко-розовая, без патологических изменений. Небные миндалины обычных размеров, патологических отделений в лакунах нет. Спаек с дужками нет. Регионарные лимфатические узлы (позадижнечелюстные) не пальпируются. Гортаноглотка: Слизистая оболочка гортаноглотки бледно-розовая, грушевидные синусы свободны. Гортань: Гортань пассивно свободно смещается в обе стороны, симптом крепитации положительный. Дыхание свободное, афония. Непрямая ларингоскопия: Слизистая оболочка надгортанника, черпаловидных хрящей, межчерпалоидного пространства, черпалонадгортанных и вестибулярных складок бледно-розовая, не инфильтрирована, без высыпаний. Края голосовых складок беловатого цвета, движения их симметричны. Ширина голосовой щели = 5 мм. Во время фонации голосовые складки смыкаются полностью. Подскладочное пространство, трахея не видны. Регионарные лимфатические узлы (прегортанные, парагортанные, претрахеальные, паратрахеальные) не пальпируются. Уши (AD, AS) Область сосцевидного отростка не изменена, пальпация и перкуссия безболезненны. Ушная раковина сформирована правильно (имеются козелок, завиток с его ножкой, противозавиток, противокозелок, треугольная ямка, ладья, полость ушной раковины, челнок, мочка), пальпация ушной раковины безболезненна. Отоскопия: Наружный слуховой проход широкий, патологического отделяемого нет. Барабанная перепонка слева беловато – серая, без опознавательных знаков. Справа – резиновая губка. Регионарные лимфатические узлы (предушные, заушные, сосцевидные) не пальпируются. Исследование слуха Слуховой паспорт(22.02.05) AD ПАРАМЕТРЫ AS – шум в ухе Abs. – шепотная речь 6 метров – разговорная речь > 6 м В К С В К – – 40 с 20 с – Опыт Ринне + – опыт Федеричи + – опыт Вебера – опыт Желле + Заключение:со стороны слуха патологии не выявлено. Аудиограмма(14.02.05) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц Воздушная проводимость Костная проводимость AD AD AS AS Заключение: Двусторонняя кондуктивная тугоухость Тимпанометрия. От 14.02.05 года: AS тип «В » AD тип «В » Исследование вестибулярного аппарата Спонтанная субъективная и объективная вестибулярная симптоматика отсутствует Головокружение: системное отсутствует Тошноты, рвоты нет, равновесие: устойчивое Спонтанный нистагм: нет Пальценосовая проба: Выполняет правильно обеими руками Поза Ромберга: устойчива Адиадохокинез: нет Прессорная проба: отрицательна Прямая и фланговая походка (с открытыми и закрытыми глазами): не изменены Заключение:со стороны вестибулярного аппарата патологии не выявлено. Клинический диагноз Мезотимпанит в стадии ремиссии. Состояние после тимпанопластики на правой и левой барабанной перепонке. Дифференциальный диагноз Мезотимпанит следует дифференцировать с эпитимпонитом для которого характерен иное отделяемое (желтовато-зеленый гной с резким гнилостным запахом, иногда с примесью крови) и не центральная (как при мезотимпанити), а краевая перфорация ненатянутой части. При мезотимпанити гной вязкий, клейкий, тягучий, без запаха, перфорация центрального типа натянутой части барабанной перепонки. План обследования 1) Общий анализ крови 2) Общий анализ мочи 3) Коагулограмма 4) Тимпанограмма 5) Аудиограмма 6) Рентген 7) Консультация терапевта Лечение Рекомендована тимпанапластика. Прогноз Для жизни – благоприятный. Для выздоровления – благоприятный. Для трудовой деятельности – благоприятный. Скачать историю болезни [9,46 Кб] Информация о работе |

Источник

04 августа 2015, Надежда Поминова

Сегодня мы разбираемся, как расшифровать аудиограмму. В этом нам помогает Светлана Леонидовна Коваленко — врач высшей квалификационной категории, главный детский сурдолог-оториноларинголог Краснодара, кандидат медицинских наук.

Краткое изложение

Статья получилось большой и подробной — чтобы понять, как расшифровать аудиограмму, надо сначала познакомиться с основными терминами аудиометрии и разобрать примеры. Если у вас нет времени долго читать и разбираться в деталях, в карточке ниже — краткое изложение статьи.

Аудиограмма — график слуховых ощущений пациента. Она помогает диагностировать нарушения слуха. На аудиограмме две оси: горизонтальная — частота (количество звуковых колебаний в секунду, выражается в герцах) и вертикальная — интенсивность звука (относительная величина, выражается в децибелах). На аудиограмме отмечается костная проводимость (звук, который в виде вибраций доходит до внутреннего уха через кости черепа) и воздушная проводимость (звук, который достигает внутреннего уха обычным путём — через наружное и среднее ухо).

При аудиометрии пациенту подают сигнал разной частоты и интенсивности и отмечают точками величину минимального звука, который слышат пациент. Каждая точка показывает минимальную интенсивность звука, при которой пациент слышит на конкретной частоте. Соединив точки, получаем график, а точнее, два — один для костного звукопроведения, другой — для воздушного.

Норма слуха — когда графики лежат в диапазоне от 0 до 25 дБ. Разница между графиком костного и воздушного звукопроведения называется костно-воздушным интервалом. Если график костного звукопроведения в норме, а график воздушного лежит ниже нормы (присутстувет костно-воздушный интервал), это показатель кондуктивной тугоухости. Если график костного звукопроведения повторяет график воздушного, и оба лежат ниже нормального диапазона, это говорит о сенсоневральной тугоухости. Если чётко определяется костно-воздушный интервал, и при этом оба графика показывают нарушения, значит, тугоухость смешанная.

Основные понятия аудиометрии

Чтобы понять, как расшифровать аудиограмму, сначала остановимся на некоторых терминах и самой методике аудиометрии.

У звука две основные физические характеристики: интенсивность и частота.

Интенсивность звука определяется силой звукового давления, которое у человека весьма вариабельно. Поэтому для удобства принято пользоваться относительными величинами, такими как децибелы (дБ) — это десятичная шкала логарифмов.

Частоту тона оценивают количеством звуковых колебаний в секунду и выражают в герцах (Гц). Условно диапазон звуковых частот делят на низкие — ниже 500Гц, средние (речевые) 500−4000Гц и высокие — 4000Гц и выше.

Аудиометрия — это измерение остроты слуха. Эта методика субъективна и требует обратной связи с пациентом. Исследующий (тот, кто проводит исследование) при помощи аудиометра подаёт сигнал, а исследуемый (слух которого исследуют) даёт знать, слышит он этот звук или нет. Чаще всего для этого он нажимает на кнопку, реже — поднимает руку или кивает, а дети складывают игрушки в корзину.

Существуют различные виды аудиометрии: тональная пороговая, надпороговая и речевая. На практике наиболее часто применяется тональная пороговая аудиометрия, которая определяет минимальный порог слуха (самый тихий звук, который слышит человек, измеряемый в децибелах (дБ)) на различных частотах (как правило, в диапазоне 125Гц — 8000 Гц, реже до 12 500 и даже до 20 000 Гц). Эти данные отмечаются на специальном бланке.

Аудиограмма — график слуховых ощущений пациента. Эти ощущения могут зависеть как от самого человека, его общего состояния, артериального и внутричерепного давления, настроения и т. д., так и от внешних факторов — атмосферных явлений, шума в помещении, отвлекающих моментов и т. д.

Как строится график аудиограммы

Для каждого уха раздельно измеряют воздушную проводимость (через наушники) и костную проводимость (через костный вибратор, который располагают позади уха).

Воздушная проводимость — это непосредственно слух пациента, а костная проводимость — слух человека, исключая звукопроводящую систему (наружное и среднее ухо), её ещё называют запасом улитки (внутреннего уха).

Костная проводимость обусловлена тем, что кости черепа улавливают звуковые вибрации, которые поступают ко внутреннему уху. Таким образом, если имеется препятствие в наружном и среднем ухе (любые патологические состояния), то звуковая волна достигает улитки благодаря костной проводимости.

Бланк аудиограммы

На бланке аудиограммы чаще всего правое и левое ухо изображены раздельно и подписаны (чаще всего правое ухо слева, а левое ухо справа), как на рисунках 2 и 3. Иногда оба уха отмечаются на одном бланке, их различают либо цветом (правое ухо всегда красным, а левое — синим), либо символами (правое кругом или квадратом (0—0—0), а левое — крестом (х—х—х)). Воздушную проводимость всегда отмечают сплошной линией, а костную — прерывистой.

По вертикали отмечают уровень слуха (интенсивность стимула) в децибелах (дБ) с шагом в 5 или 10 дБ, сверху вниз, начиная от −5 или −10, а заканчивая 100 дБ, реже 110 дБ, 120 дБ. По горизонтали отмечаются частоты, слева направо, начиная от 125 Гц, далее 250 Гц, 500Гц, 1000Гц (1кГц), 2000Гц (2кГц), 4000Гц (4кГц), 6000Гц (6кГц), 8000Гц (8кГц) и т. д., могут быть некоторые вариации. На каждой частоте отмечается уровень слуха в децибелах, потом точки соединяют, получается график. Чем выше график, тем лучше слух.

Как расшифровать аудиограмму

При обследовании больного в первую очередь необходимо определить топику (уровень) поражения и степень слуховых нарушений. Правильно выполненная аудиометрия даёт ответ на оба этих вопроса.

Патология слуха может быть на уровне проведения звуковой волны (за этот механизм отвечает наружное и среднее ухо), такую тугоухость называют проводниковой или кондуктивной; на уровне внутреннего уха (рецепторный аппарат улитки), данная тугоухость является сенсоневральной (нейросенсорной), иногда бывает сочетанное поражение, такую тугоухость называют смешанной. Крайне редко встречаются нарушения на уровне слуховых проводящих путей и коры головного мозга, тогда говорят о ретрокохлеарной тугоухости.

Аудиограммы (графики) могут быть восходящими (чаще всего при кондуктивной тугоухости), нисходящими (чаще при сенсоневральной тугоухости), горизонтальными (плоскими), а также иной конфигурации. Пространство между графиком костной проводимости и графиком воздушной — это костно-воздушный интервал. По нему определяют, с каким видом тугоухости мы имеем дело: нейросенсорной, кондуктивной или смешанной.

Если график аудиограммы лежит в диапазоне от 0 до 25 дБ по всем исследуемым частотам, то считается, что у человека нормальный слух. Если график аудиограммы спускается ниже, то это патология. Тяжесть патологии определяется степенью тугоухости. Существуют различные расчёты степени тугоухости. Однако наиболее широкое распространение получила международная классификация тугоухости, по которой рассчитывается среднеарифметическая потеря слуха на 4 основных частотах (наиболее важных для восприятия речи): 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц и 4000 Гц.

1 степень тугоухости — нарушение в пределах 26−40 дБ,

2 степень — нарушение в диапазоне 41−55 дБ,

3 степень — нарушение 56−70 дБ,

4 степень — 71−90 дБ и свыше 91 дБ — зона глухоты.

1 степень определяется как лёгкая, 2 — среднетяжёлая, 3 и 4 — тяжёлая, а глухота — крайне тяжёлая.

Если костное звукопроведение в норме (0−25дБ), а воздушное проведение нарушено, это показатель кондуктивной тугоухости. В случаях, когда нарушено и костное, и воздушное звукопроведение, но есть костно-воздушный интервал, у пациента смешанный тип тугоухости (нарушения и в среднем и во внутреннем ухе). Если костное звукопроведение повторяет воздушное, то это сенсоневральная тугоухость. Однако при определении костной звукопроводимости необходимо помнить, что низкие частоты (125Гц, 250Гц) дают эффект вибрации и исследуемый может принимать это ощущение за слуховое. Поэтому нужно критически относиться к костно-воздушному интервалу на данных частотах, особенно при тяжёлых степенях тугоухости (3−4 степени и глухоте).

Кондуктивная тугоухость редко бывает тяжелой степени, чаще 1−2 степень тугоухости. Исключения составляют хронические воспалительные заболевания среднего уха, после хирургических вмешательствах на среднем ухе и т. д., врожденные аномалии развития наружного и среднего уха (микроотии, атрезии наружных слуховых проходов и т. д.), а также при отосклерозе.

Рисунок 1 — пример нормальной аудиограммы: воздушная и костная проводимость в пределах 25 дБ во всём диапазоне исследуемых частот с обеих сторон.

Рисунок 1 — пример нормальной аудиограммы: воздушная и костная проводимость в пределах 25 дБ во всём диапазоне исследуемых частот с обеих сторон.

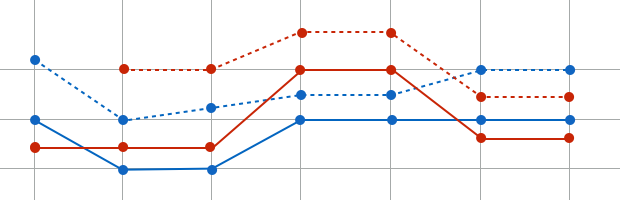

На рисунках 2 и 3 представлены типичные примеры кондуктивной тугоухости: костное звукопроведение в пределах нормы (0−25дБ), а воздушное нарушено, имеется костно-воздушный интервал.

Рис. 2. Аудиограмма пациента с двусторонней кондуктивной тугоухостью.

Рис. 2. Аудиограмма пациента с двусторонней кондуктивной тугоухостью.

Чтобы рассчитать степень тугоухости, складываем 4 величины — интенсивность звука на 500, 1000, 2000 и 4000 Гц и делим на 4, чтобы получить среднее арифметическое. Получаем справа: на 500Гц — 40дБ, 1000Гц — 40 дБ, 2000Гц — 40 дБ, 4000Гц — 45дБ, в сумме — 165 дБ. Делим на 4, равно 41,25 дБ. Согласно международной классификации, это 2 степень тугоухости. Определяем тугоухость слева: 500Гц — 40дБ, 1000Гц —— 40 дБ, 2000Гц — 40 дБ, 4000Гц — 30дБ = 150, разделив на 4, получаем 37,5 дБ, что соответствует 1 степени тугоухости. По данной аудиограмме можно сделать следующее заключение: двусторонняя кондуктивная тугоухость справа 2 степени, слева 1 степени.

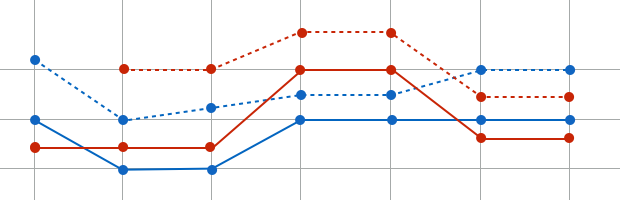

Рис. 3. Аудиограмма пациента с двусторонней кондуктивной тугоухостью.

Рис. 3. Аудиограмма пациента с двусторонней кондуктивной тугоухостью.

Аналогичную операцию выполняем для рисунка 3. Степень тугоухости справа: 40+40+30+20=130; 130:4=32,5, т. е. 1 степень тугоухости. Слева соответственно: 45+45+40+20=150; 150:4=37,5, что также является 1 степенью. Таким образом, можно сделать следующее заключение: двусторонняя кондуктивная тугоухость 1 степени.

Примерами сенсоневральной тугоухости являются рисунки 4 и 5. На них видно, что костная проводимость повторяет воздушную. При этом на рисунке 4 слух на правом ухе в норме (в пределах 25 дБ), а слева имеется сенсоневральная тугоухость, с преимущественным поражением высоких частот.

Рис. 4. Аудиограмма пациента с сенсоневральной тугоухостью слева, правое ухо в норме.

Рис. 4. Аудиограмма пациента с сенсоневральной тугоухостью слева, правое ухо в норме.

Степень тугоухости рассчитываем для левого уха: 20+30+40+55=145; 145:4=36,25, что соответствует 1 степени тугоухости. Заключение: левосторонняя сенсоневральная тугоухость 1 степени.

Рис. 5. Аудиограмма пациента с двусторонней сенсоневральной тугоухостью.

Рис. 5. Аудиограмма пациента с двусторонней сенсоневральной тугоухостью.

Для данной аудиограммы показательным является отсутствие костного проведения слева. Это объясняется ограниченностью приборов (максимальная интенсивность костного вибратора 45−70 дБ). Рассчитываем степень тугоухости: справа: 20+25+40+50=135; 135:4=33,75, что соответствует 1 степени тугоухости; слева — 90+90+95+100=375; 375:4=93,75, что соответствует глухоте. Заключение: двусторонняя сенсоневральная тугоухость справа 1 степени, слева глухота.

Аудиограмма при смешанной тугоухости отображена на рисунке 6.

Рисунок 6. Имеются нарушения как воздушного, так и костного звукопроведения. Чётко определяется костно-воздушный интервал.

Рисунок 6. Имеются нарушения как воздушного, так и костного звукопроведения. Чётко определяется костно-воздушный интервал.

Степень тугоухости рассчитываем согласно международной классификации, которая составляет для правого уха среднеарифметическое значение 31,25дБ, а для левого — 36,25дБ, что соответствует 1 степени тугоухости. Заключение: двусторонняя тугоухость 1 степени по смешанному типу.

Сделали аудиограмму. Что потом?

В заключении следует отметить, что аудиометрия не является единственным методом исследования слуха. Как правило, для установления окончательного диагноза необходимо комплексное аудиологическое исследование, которое помимо аудиометрии включает акустическую импедансометрию, отоакустическую эмиссию, слуховые вызванные потенциалы, исследование слуха при помощи шёпотной и разговорной речи. Также в ряде случаев аудиологическое обследование необходимо дополнять другими методами исследования, а также привлечением специалистов смежных специальностей.

После диагностики слуховых нарушений необходимо решать вопросы лечения, профилактики и реабилитации больных с тугоухостью.

Наиболее перспективно лечение при кондуктивной тугоухости. Выбор направления лечения: медикаментозного, физиотерапевтического или хирургического определяется лечащим врачом. В случае сенсоневральной тугоухости улучшение или восстановление слуха возможно только при острой её форме (при продолжительности тугоухости не более 1 месяца).

В случаях стойкой необратимой потери слуха врач определяет методы реабилитации: слухопротезирование или кохлеарную имплантацию. Такие пациенты должны не реже 2 раз в год наблюдаться у сурдолога, а с целью профилактики дальнейшего прогрессирования тугоухости получать курсы медикаментозного лечения.

Источник