Млекопитающие два уха почему

Dmitry K

Гуру

(2622)

12 лет назад

Эволюция по своему ходу стремится без надобности не усложнять организмы. В течение многих лет организмы, обладающие билатеральностью (билатеральный — имеющий две стороны, двусторонний) , получали преимущество в выживании. Два глаза могут обеспечить восприятие трехмерной картины мира, что важно как для хищников, так и для их жертв.

Два уха тоже полезны. Они позволяют определить направление, откуда исходит звук, так что вы можете понять, из каких зарослей ожидать опасности или куда лучше ползти за добычей.

Кроме того, дублирование органов тела определенно дает преимущества в борьбе за существование: лишившись одного уха, вы вполне сможете сносно существовать с оставшимся. Будь у вас только одно ухо – выживание в дикой среде стало бы крайне затруднительным.

SOURIRE CONDAMNEМастер (1672)

9 лет назад

Человек видит не глазами, а мозгом, зачем ему не 1 а целых 2 бесполезных органа?) со всем остальным, тоже самое – слух, осязание….

просто электрические сигналы, в мозгу, не более.

иллюзионист, гипнотизер, хорошо изучивший мат часть, может положить вам в руки картошку, и заставить мозг поверить в то что это лимон, и вы будите есть картошку, и чувствовать и видеть какой это кислый неприятный ярко-желтый противный лимон 🙂

даже тело, и то не плотное. с примитивных уровней чувств может так и есть, но на самом деле представляет из себя такую же вибрирующую волну определенной частоты, как например радио волны.

Но, 2 уха таки полезны 🙂 все же, как то симпатичнее, когда их 2 =)

— Какой «приём»? — Я сказал: «Не приём, а при нём». Билет номер девять, а при нём задача.

— Профессор, конечно, Лопух, но аппаратура при нёммм, при нёммм! Как слышно? Как слышно меня?

— «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Пользователь удален

Профи

(651)

12 лет назад

Все млекопитающие обладают двустронней симметрией тела, это во-первых, а во-вторых, так точнее определяется источник звука, его отдаленность, это увеличивает способнось к выживанию))))

LD

Мастер

(1864)

12 лет назад

Во-первых, два уха не только у человека. Все живые организмы на планете имеют общего предка. В эмбриогенезе все живые организмы кратко повторяют развитие жизни на планете. В результате эволюции произошел биологический прогресс, увеличивший число сособей, систематическое разнообразие (учеличение численности более мелких систематических групп) . Так в мезозойскую эпоху господствовали динозавры. Так же был и биологиччекий регресс. Уменьшилось число особей и ареал их расселения. Естественный отбор как главный эволюционный фактор оставлял в живых только самых приспособленных. А что значит приспособление? Это мутации. Накопление измененийв ряде поколений приводит к выделению новых жизненных форм (вид, семейстов и т. д. ) Так вот, развитие органов чувств у приматов началось где-то 66 млн лет назад (в период палеогена) , когда появиись древнешие обезьяны и низшие приматы. Образование новых видов – есть результат дивергенции -расхождение признаков в связи с приспособлением к разным условиям. При дивергенции одни и те же органы родственных организмов изменяются по-разному, но их происхождение остается общим. Такие органы назваются гомологичными. Так вот уши человека “гомологичны” ушам всехмлекопитающих и более того. На ранних стадиях развития зародыши разных животных похожи друг на друга. А так как эволюция органа слуха проходила вместе с эволюцией всего животного мира, вот нам и досталось два уха. А вообще, голова круглая, потому и два уха . Так удобнее:)

Александр Б

Мыслитель

(8415)

12 лет назад

потому как с одним ухом ни одно животное не сопосбно будео опредделить расположения источника звука, т. ню бинаурарный эффект, кроме того у человека имеются т. н. пеленгационные частоты – это частоты на которых чувствиетльнсть уха к определению расположения источника звука максимальна, и как не странно частоты эти совпадают с максимумом в звуковом спектре чириканья претодаткеля – наверное блягодаря этому свойства, наверняка чедлвечкесвто и выжило в каменом веке.

Пользователь удален

Гуру

(4193)

12 лет назад

Стереоэффект. Затем же зачем все органы чувств расположены попарно – глаза, ноздри. Это позволяет воспринимать направление сигнала. Одним ухом (глазом) это не получится. Вот например если акуле закрыть одну ноздрю и капнуть воду какой-нибудь раздражитель (кровь например) она пойдёт по кругу!

Источник

![]()

Почему у млекопитающих два глаза, два уха, нос, четыре конечности?

2 ответа:

![]()

1

0

Эволюция в природе приводит к выживанию наиболее приспособленных вариантов биологических систем. Хорошо приспособленная система (для добывания пищи и для борьбы с врагами) должна перемещаться в пространстве и воспринимать окружающую обстановку. Два глаза дают полноценный обзор (при наличии света) внешней обстановки. Два уха позволяют определять направление прихода звука (это хорошо дополняет работу органов зрения). Нос обеспечивает химический анализ среды (наряду с процессом дыхания). Четыре конечности дают высокую устойчивость и большую скорость при перемещении по суше (и высокой проходимости в условиях бездорожья).

Роботы будущего могут создаваться по аналогичной схеме.

![]()

0

0

Два уха, две ноздри, два глаза для ориентации, что б знать где сексуальный партнер, добыча или опасность.

Четыре конечности, потому что две не устойчиво, а три не симметрично.

Читайте также

![]()

На самом деле слово “Як” относится к самцу, самку называют “дри” или “нак”.

Тело у яков крупное, почти в два раза больше и тяжелее домашнего яка. Прочные ноги с широкими копытами помогают им подниматься по крутым горным склонам. Длинная мохнатая шерсть защищает от влаги и согревает в морозы. По бокам головы расположены загнутые кверху рога.

Живут яки в Гималайских нагорьях Тибета, Китая и Индии. Высокий уровень гемоглобина в крови помогает им хорошо себя чувствовать на больших высотах. Спокойно переносят температуру ниже -40°С.

Отдаленность места обитания не защитила диких яков от нелегальной охоты. Также они страдают от болезней, которые передаются от домашнего скота.

Сейчас яки живут в заповеднике Тибета – Чангтанге, площадью

300000 км2.

![]()

Бывают. Типичным примером служат голые землекопы. У снижен уровень обмена веществ. Из-за этого эти грызуны живут намного дольше чем их родственники по одноименному семейству. Из-за этого и температура тела может снижатся. Но так как они живут под землей, то там температурный режим держется приблизительно на одном уровне, без резких колебаний и скачков. А значит постоянно поддерживать высокую температуру не имеет смысла.

![]()

Надо полагать, что верный ответ из четырёх букв.

Хотя у членистоногих, моллюсков и иглокожих нервная система есть, а мозга нет. Так что у них за нервную систему отвечает сама нервная система. Что, в общем-то, и справедливо: раз уж всем организмом управляешь, то и за всё, в том числе за саму себя, и отвечай.

![]()

Это конечно же грызуны.

Они есть везде. Кроме Антарктиды и еще нескольких островов.

Белки, мыши, тушканчики, хомяки, сони,шиншиллы,крысы,нутрии,бобры, барсуки, еноты, горностаи и ласки, кроты,кролики- это всё грызуны. Их больше 2200 видов.

![]()

Правильный ответ на вопрос: б, ж, е, а, д, г, в.

Источник

Возникновение нашего уха как системы уникальных органов не менее интересно и не менее загадочно, чем эволюция светочувствительной клетки в совершенный орган зрения. Однако уху креационисты редко уделяют столько внимания, как глазу. Глаз – гораздо эстетичнее. Указывая на него, можно пафосно воскликнуть: “Неужели вот это могло зародится само из горстки праха без участия творца?” И представьте себе профессора богословия, произносящего ту же фразу оттопыривая ухо. Получается нелепо, не правда ли? Но вернемся к нашей задаче, как из органов слуха рептилий появилось чуткое ухо млекопитающего.

Устройство уха млекопитающих позволяет слышать гораздо в большем диапазоне частот, чем могут рептилии. Происходит это потому, что сложная система косточек в среднем ухе зверей способна улавливать гораздо более слабые колебания, чем ухо рептилии, являясь своего рода инструментом намного более тонкой настройки. Разница примерно такая же, как между африканским там-тамом и современной ударной установкой на рок-концерте. Как же возник этот удивительный аппарат? Есть ли палеонтологические свидетельства его развития?

Палеонтологические свидетельства

Рассуждения о происхождении органов зрения основывались главным образом на сравнительной анатомии ныне живущих организмов, так как мягкие ткани, составляющие глаз, не сохраняются в виде окаменелостей. Среднее ухо же состоит из костей, и эти кости были во множестве найдены при раскопках пермских слоев, относящихся ко времени, когда бурно развивались различные группы звероящеров – прямых предков млекопитающих.

Гомологичность челюстных костей рептилий и слуховых млекопитающих была обнаружена еще в конце XIX века на основе изучения эмбрионального развития. Те части зародыша, которые у рептилий превращались в отдельные кости челюстей, у млекопитающих служили зачатками слухового аппарата.

Ухо млекопитающего содержит указание на наше родство не только с рептилиями, но и с более древними существами. Так, стремечко формируется из того, что у древней рыбы превращалось в жаберную дугу

Постепенно выводы ученых были подтверждены ископаемыми находками. Они демонстрировали увеличение с течением времени размера челюстных зубных костей и уменьшение, сдвиг назад и вверх будущих костей среднего уха у терапсид. На картинке ниже представлен череп такого позднепермского терапсида. Обратите внимание на задние кости челюстей, они уже достаточно миниатюрны и уже позволяют достаточно хорошо слышать. Квадратная кость потихоньку превращается в стремечко, а сочленовая и подсочленовая кости в наковальню и молоточек.

Развитие слуховых косточек, известное по палеонтологической летописи, к сожалению, не показывает нам изменений в строении хрящей, челюстной мускулатуры и всего челюстного аппарата в целом, так как подобные изменения в анатомии скелета не могут не сопровождаться глобальной перестройкой мягких тканей. Кроме того, мы пока не можем сказать, у кого именно впервые появилась ушная раковина, такой типичный и забавный признак млекопитающих. Будем надеяться, дальнейшие исследования осветят эти вопросы.

Так мог выглядеть предок плацентарных млекопитающих, живший около 65 млн. лет назад. У него уже наверняка было настоящее ухо

Правда ли, что рептилии плохо слышат

Получив чуткий слух, наши предки обрели огромное преимущество, сыгравшее им на руку во времена господства динозавров. Ориентируясь на слух, они могли позволить себе быть активными ночью, оставаясь в безопасности от дневных хищников – рептилий.

Иногда можно услышать мнение, что рептилии, в том числе змеи, не слышат, а чувствуют колебания почвы от наших шагов или даже от тихого топота мыши. Это верно лишь отчасти. Так как у змей слуховая кость колумелла соединена с костями челюсти, положив голову на землю змея действительно очень хорошо воспринимает именно колебания, передающиеся через грунт. Однако и барабанная перепонка делает свое дело. Змея действительно слышит, но хуже, чем мы и в более узком спектре частот.

Фенеки – обладатели самых роскошных (и смешных) ушей в мире

Почитать просто и доходчиво о возникновении глаза можно в этой статье.

Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте репосты!

Источник

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Несмотря на сходства в структуре органов слуха у млекопитающих, птиц и рептилий, эти группы животных самостоятельно “изобрели” барабанные перепонки и прочие компоненты ушей, которые стали похожи друг на друга в результате так называемой конвергентной эволюции, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

“Конвергентная эволюция может часто приводить к появлению структур, которые столь сильно похожи друг на друга, что нам кажется, что они являются одинаковыми и что они произошли из одного источника. Но на самом деле, как показывает анализ их эволюции, они могут возникать совершенно разными путями”, — заявил Сигеру Куратани (Shigeru Kuratani) из университета Токио (Япония).

Куратани и несколько других биологов-эволюционистов из Японии выяснили, что наша барабанная перепонка возникла в ходе эволюции нижней челюсти, а слуховые органы птиц, динозавров и ящериц – в результате изменений в структуре верхней челюсти, наблюдая за ростом зародышей мышей и кур.

Как объясняют авторы статьи, в ходе этих опытов они пытались разгадать одну давно известную палеонтологическую загадку – почему среднее ухо у млекопитающих и рептилий сильно различалось по устройству в прошлом и почти не отличается сегодня.

Изучая останки древних и современных животных, Куратани и его коллеги заметили, что барабанная перепонка у млекопитающих крепится к особой кости – к барабанному кольцу, которое является частью нижней челюсти. С другой стороны, аналогичная часть перепонки у рептилий и птиц прикреплена к так называемой квадратной кости, части верхней челюсти, которая соединяет ее с нижней половинкой черепа.

Данное наблюдение натолкнуло ученых на мысль – возможно, что барабанная перепонка и остальные части ушей у рептилий и млекопитающих “выросли” из разных костей черепа. Они проверили эту теорию, вырастив несколько зародышей мышей и кур, у которых были отключены гены, отвечающие за рост нижних и верхних челюстей.

Как оказалось, подозрения японских биологов были верны – когда они отключили ген Ednra, отвечающий за рост оконечности нижней челюсти, у зародышей мышей не только отсутствовали или были недоразвитыми нижние челюсти, но и отсутствовали слуховые трубки и барабанные перепонки.

Что интересно, отключение этого гена у птиц привело не к исчезновению ушей, а к появлению лишней пары слуховых трубок и барабанных перепонок, сформировавшихся внутри недоразвитой нижней челюсти. Причиной этого были различия в работе гена Bapxl, который отвечает за развитие челюстного сустава – у млекопитающих он активен в нижней половине черепа зародыша, чуть ниже будущего уха, тогда как у рептилий и птиц – в центральной и верхней его частях.

Главное следствие этого открытия заключается в том, что оно означает, что общие предки сухопутных животных не обладали привычной для нас слуховой системой, так как предки млекопитающих, рептилий и птиц приобрели эту способность независимо и отдельно друг от друга. Пока ученые не знают, как и почему они практически одновременно “изобрели” барабанные перепонки и прочие компоненты ушей, но планируют это узнать в ходе дальнейших экспериментов.

Источник

Млекопитающие (Mammalia, от лат. mamma — женская грудь, сосок, вымя ) – класс теплокровных наземных животных,

наиболее высоко развитых и вскармливающих своих детенышей молоком. Описано около 5500 видов.

По мере изучения млекопитающих не пренебрегайте главой “Анатомия человека”. Если встречаются новые термины, вы, скорее

всего, одержите удачу, если попытаетесь найти их в этой главе. Ведь мы, люди – Homo sapiens – относимся к млекопитающим.

Появление настоящих млекопитающих произошло в мезозойскую эру. Десятки миллионов лет млекопитающие ютились на

задворках мира динозавров, но, в конечном счете, эволюция расставила все на свои места: изменения климата привели к гибели

динозавров. Здесь то и восторжествовали теплокровные млекопитающие, которые к настоящему времени заселили весь мир.

Преимущества млекопитающим дали многочисленные прогрессивные черты строения – ароморфозы. Давайте приступим к их

изучению.

Замечу, что ароморфозы млекопитающих возникли независимо от птиц: это две разные эволюционные ветви. Млекопитающие произошли не от птиц, а от древних пресмыкающихся. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые ароморфозы окажутся уже вам знакомы.

Млекопитающие делятся на подкласс первозверей и противопоставленных им зверей, к которым относятся сумчатые и плацентарные.

Первозвери – наиболее примитивная группа млекопитающих, которых также называют яйцекладущими или клоачными. Они откладывают

яйца в скорлупе точно также, как и пресмыкающиеся, имеют клоаку, вороньи кости (коракоиды).

Сумчатые животные отличаются короткой продолжительностью беременности, из-за чего им приходится донашивать детеныша в специальном кармане на брюшной стороне тела – сумке. В ней молодые особи развиваются и питаются молоком. Сумчатые встречаются только в Австралии,

так как данный континент раньше остальных материков отделился от Гондваны, утратив с ней связь: это привело к формированию в Австралии удивительной флоры и фауны.

Плацентарные, называемые высшие звери, имеют хорошо развитую, совершенную плаценту и исходное число зубов – 44. Изучать строение

млекопитающих мы будем на примере домашней собаки и других животных.

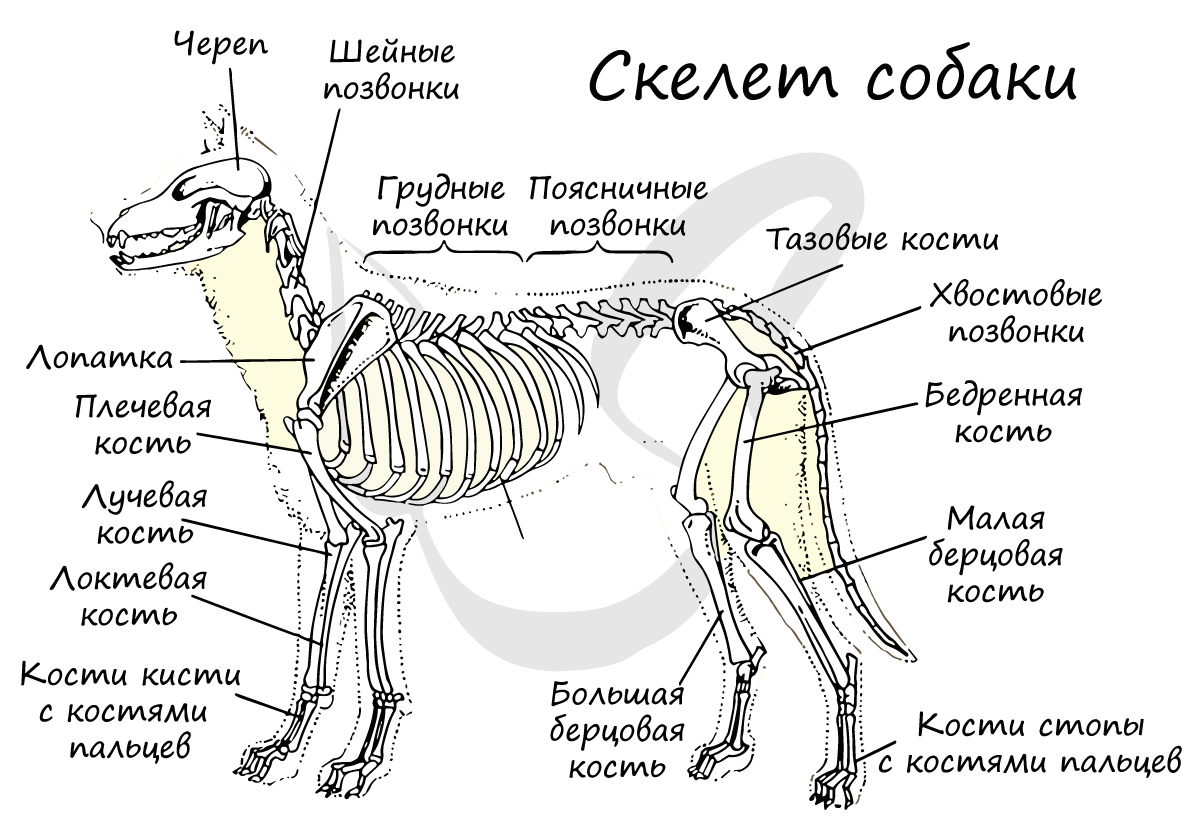

Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Имеются парные конечности: передние и задние, расположенные под телом

животного, что является отличием от рептилий, у которых конечности расположены по бокам тела.

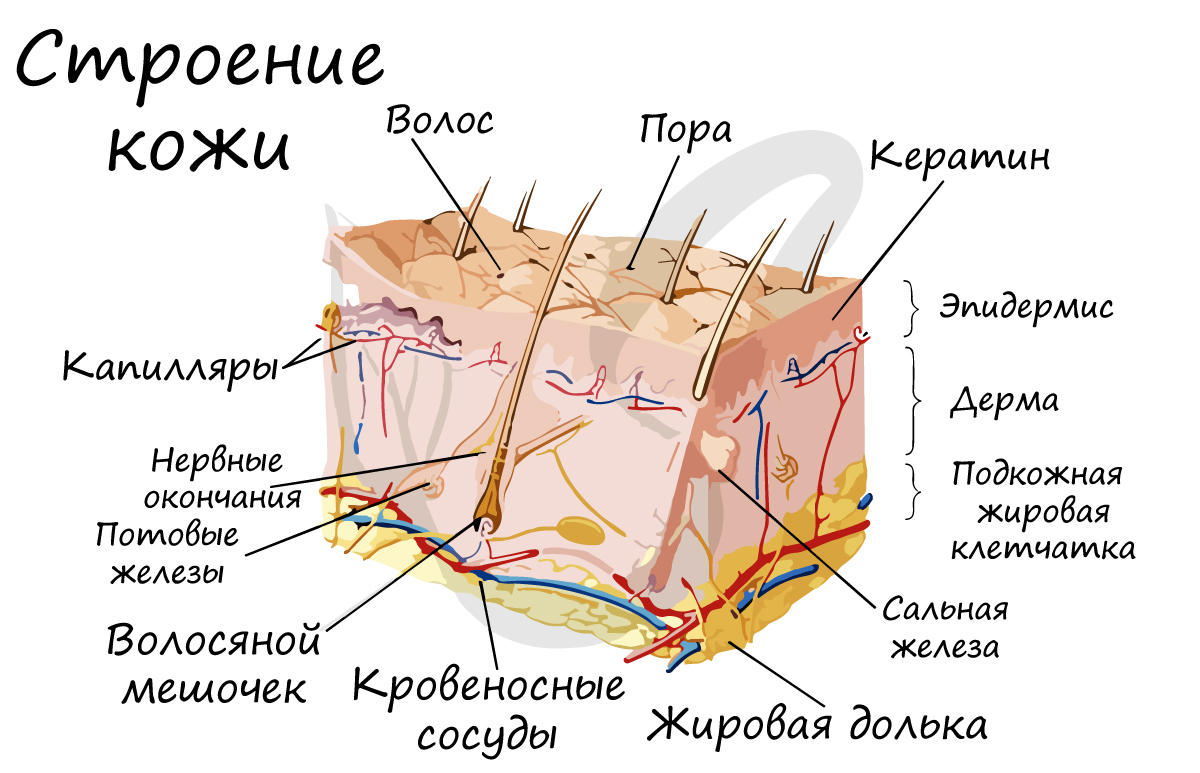

Две пары неубирающихся когтей (производных эпидермиса) расположены на конечностях. Кожа собаки эластичная и прочная,

тело покрыто волосяным покровом, состоящим из ости и подшерстка.

В толще кожи проходит большое количеств кровеносных капилляров, которые участвуют в терморегуляции: могут сужаться

(во время холода), либо расширяться (во время жары). Таким образом, кожа является депо крови и принимает участие в

терморегуляции.

В коже находятся сальные железы, протоки которых открываются в волосяные сумки. Сальные железы выделяют жироподобный секрет, покрывающий кожу защитным слоем. Потовые железы имеют вид трубочек, свернутых в клубок, протоки которых открываются на поверхность

кожи. При испарении секрета потовых желез поверхность кожи охлаждается, таким образом, потовые железы участвуют в

терморегуляции.

Запомните, что млечные железы, давшие название целому классу – млекопитающим, являются по своему происхождению

видоизмененными потовыми железами.

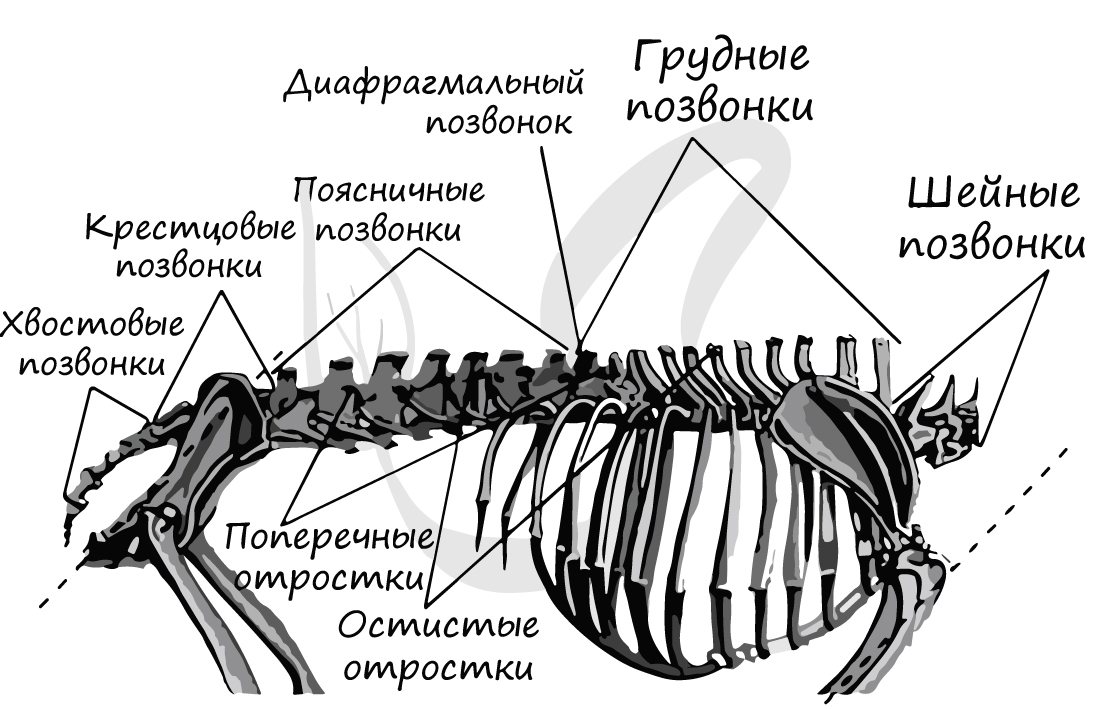

Позвоночник состоит из позвонков с плоской поверхностью, между которыми лежат хрящевые диски, помогающие равномерно

распределить нагрузку на позвонки. Позвоночник включает 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12-15),

поясничный (2-9), крестцовый (1-9) и хвостовой (3-49).

У подавляющего большинства млекопитающих шейный отдел состоит из 7 позвонков. Представьте: 7 и в маленькой мышке, и в

длинной шее жирафа – отличия только в размерах. Первые два шейных позвонка называются атлант и эпистрофей, они образуют

суставы, обеспечивающие подвижность головы.

Пояс передних конечностей (плечевой) представлен ключицами и лопатками, коракоид подвергается редукции (исчезновению). Пояс задних

конечностей (тазовый) состоит из тазовых костей: седалищной, подвздошной и крестцовой.

Свободная передняя конечность представлена плечевой костью (плечо), локтевой и лучевой костями (предплечье), запястьем, пястьем и

фалангами пальцев (кисть). Скелет свободной задней конечности включает в себя бедренную кость (бедро), малую и большую берцовые кости

(голень), предплюсну, плюсну и фаланги пальцев (стопу).

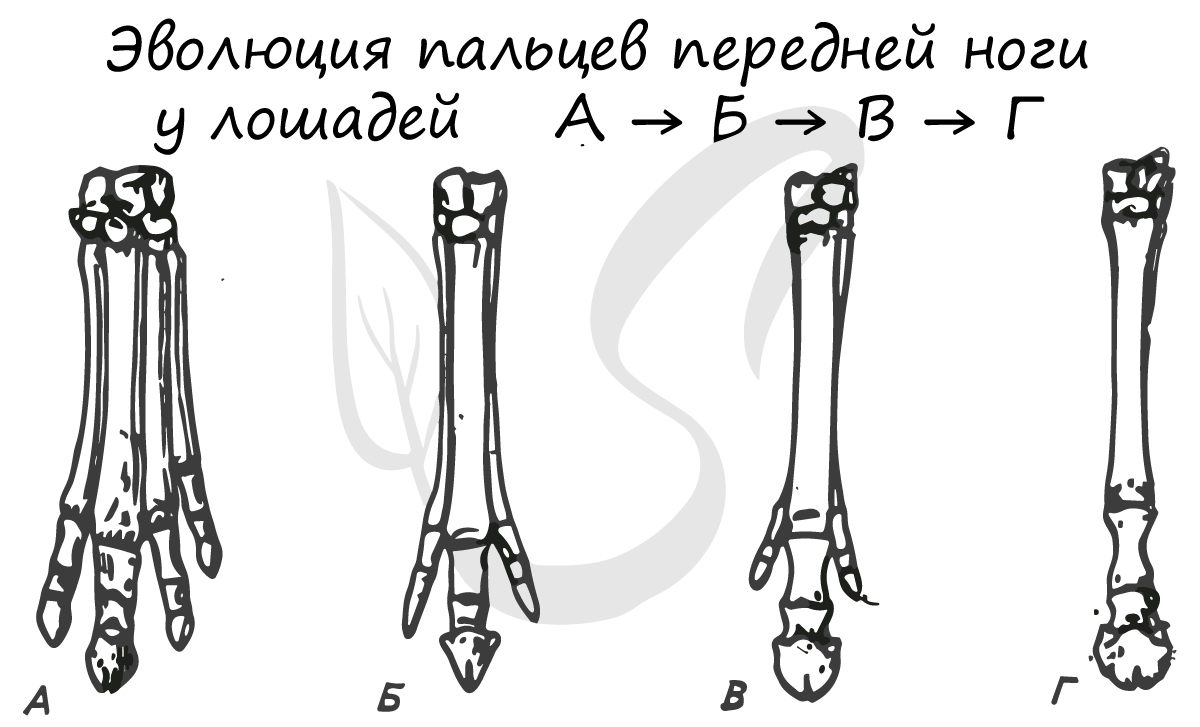

В зависимости от образа жизни животного пальцы на конечностях развиты в различной степени. Для летучих мышей характерны

удлиненные фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У антилоп (парнокопытные) развиты два пальца, а у лошадей

(непарнокопытные) – один.

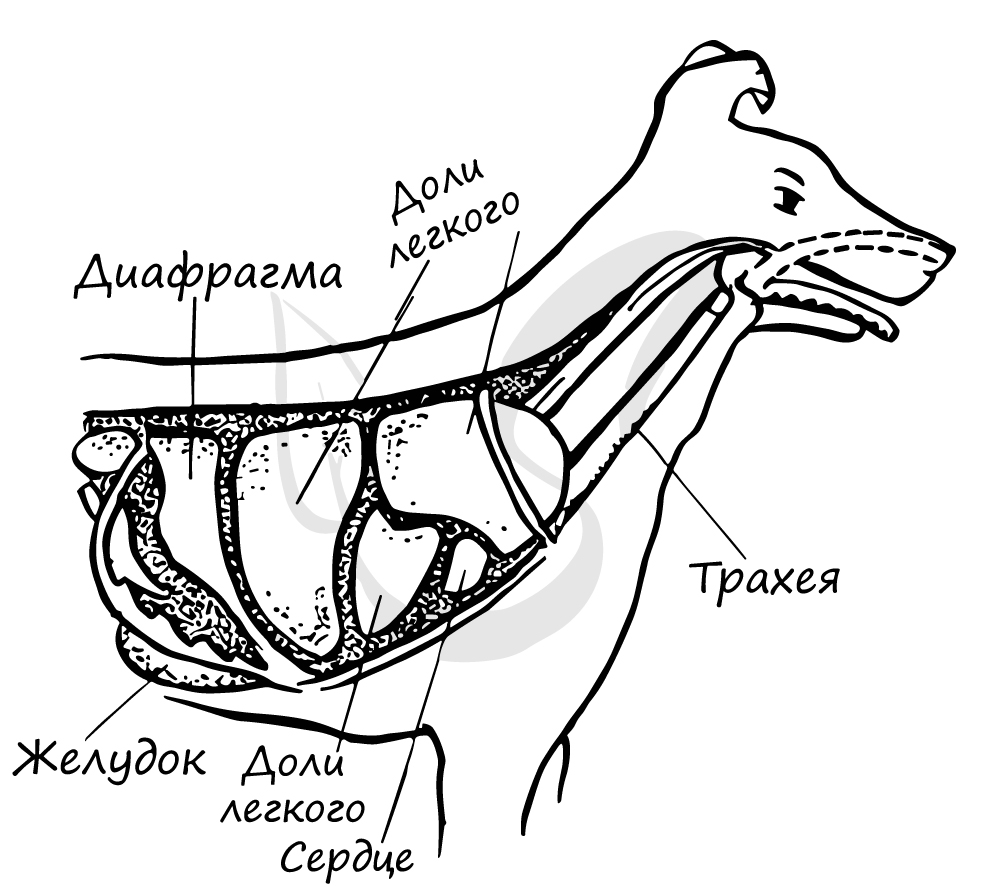

Мышечная система высокодифференцирована и приспособлена к выполнению самых разных движений. Отличительным анатомическим признаком

млекопитающих является наличие диафрагмы – тонкой грудобрюшной мышечной перегородки, которая разделяет брюшную и грудную полости. Она имеет куполообразный вид, участвует в дыхании.

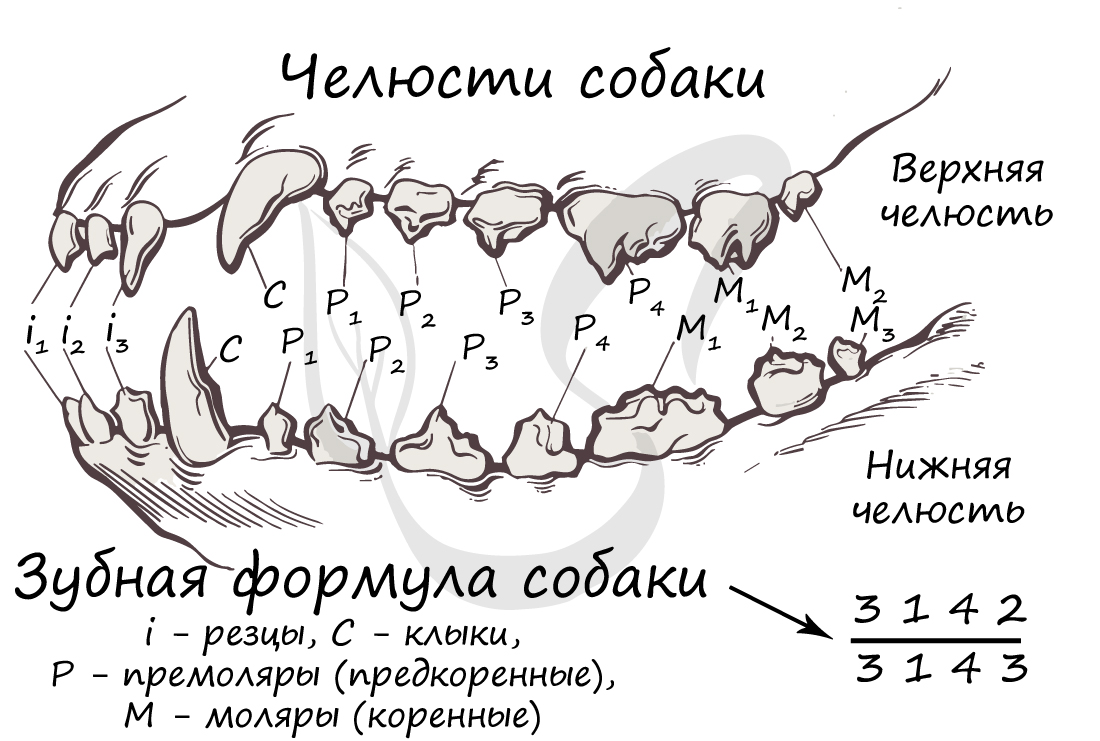

Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника, включающего тонкую, толстую и прямую кишку,

оканчивающуюся анальным отверстием. В ротовой полости находятся специализированные зубы: резцы, клыки, предкоренные

и коренные. Зубы располагаются в альвеолах – углублениях в кости челюсти.

Зубная формула может быть составлена для любого вида зверей, в зависимости от образа жизни она будет отличаться.

Верхняя часть дроби отражает строение верхней челюсти, нижняя, соответственно, нижней. Числа обозначают количество зубов в последовательности: резцы, клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные).

В ротовую полость открываются слюнные железы. Пищеварительная система в целом типичного строения, в тонкую кишку

открываются протоки печени и желчного пузыря, поджелудочной железы.

Особо необходимо отметить желудок жвачных животных. Из-за больших объемов растительной пищи, потребляемой ими,

желудок имеет сложное строение. Он состоит из 4 отделов: сычуг, книжка, сетка и рубец.

Сначала пища попадает в рубец, где под действием микроорганизмов происходит расщепление целлюлозы: такая картина напоминает

бродильный чан. Далее пища отрыгивается и вторично заглатывается, на этот раз, попадая сначала в сетку, затем в книжку и, наконец,

в сычуг, который продолжается в тонкий кишечник.

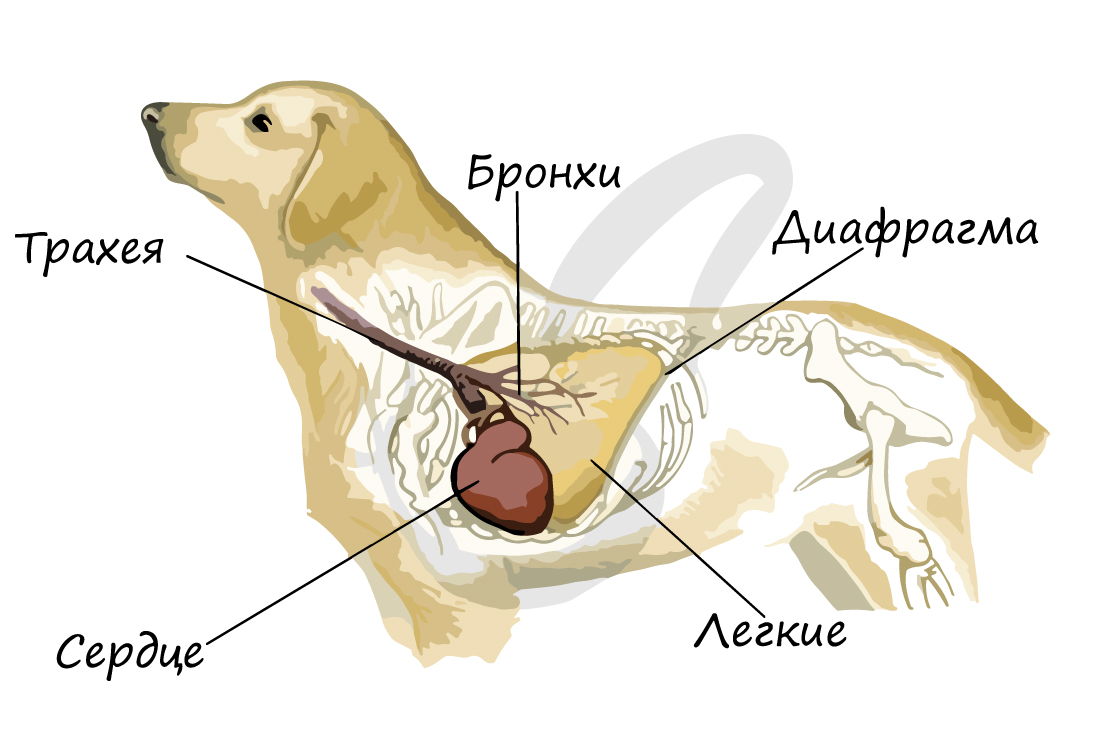

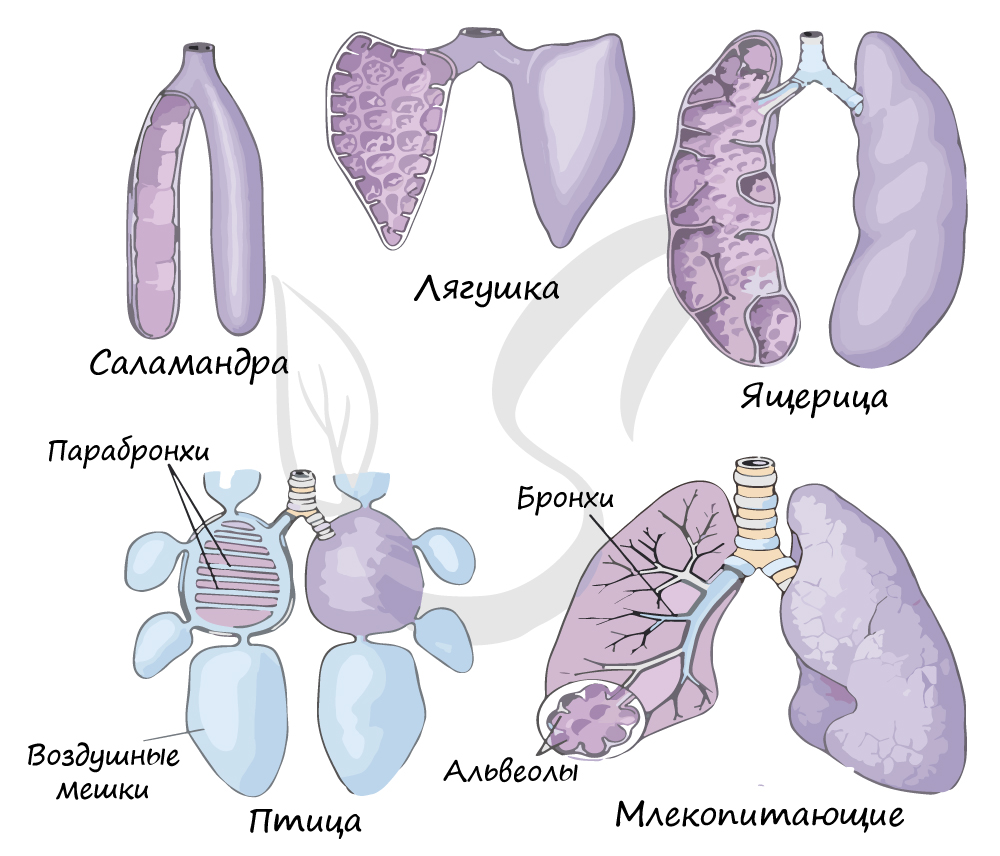

Состоит из воздухоносных путей и легких. Воздухоносные пути представлены носовой полостью, гортанью, трахеей и

бронхами. Легкие имеют альвеолярное строение, состоят из множества пузырьков – альвеол (300 – 500 млн.), которые

оплетены густой сетью капилляров: именно здесь и происходит газообмен.

В гортани располагается орган голосообразования – хорошо развитые голосовые связки. В акте вдоха и выдоха принимают

участие межреберные мышцы грудной клетки и особая мышца млекопитающих – диафрагма.

Дыхательная система участвует также в терморегуляции: по мере продвижения через воздухоносные пути воздух нагревается.

При учащении дыхания интенсивнее идет теплоотдача.

Животные со слабо развитыми потовыми железами охлаждают свой организм, испаряя воду с поверхности языка.

Так у собак в жаркую погоду частота дыхательных движений может достигать 30 в минуту.

Теперь, когда вами изучены классы хордовых, вы можете познать эволюцию в сравнении. На схеме ниже вы увидите,

как постепенно усложнялось строение легких, увеличивалась дыхательная поверхность.

При микроскопии крови заметна особенность млекопитающих – безъядерные эритроциты. Отсутствие ядра у одной клетки

мало что дает, но отсутствие ядра у миллионов клеток повышает кислородную емкость крови, транспорт газов становится эффективнее.

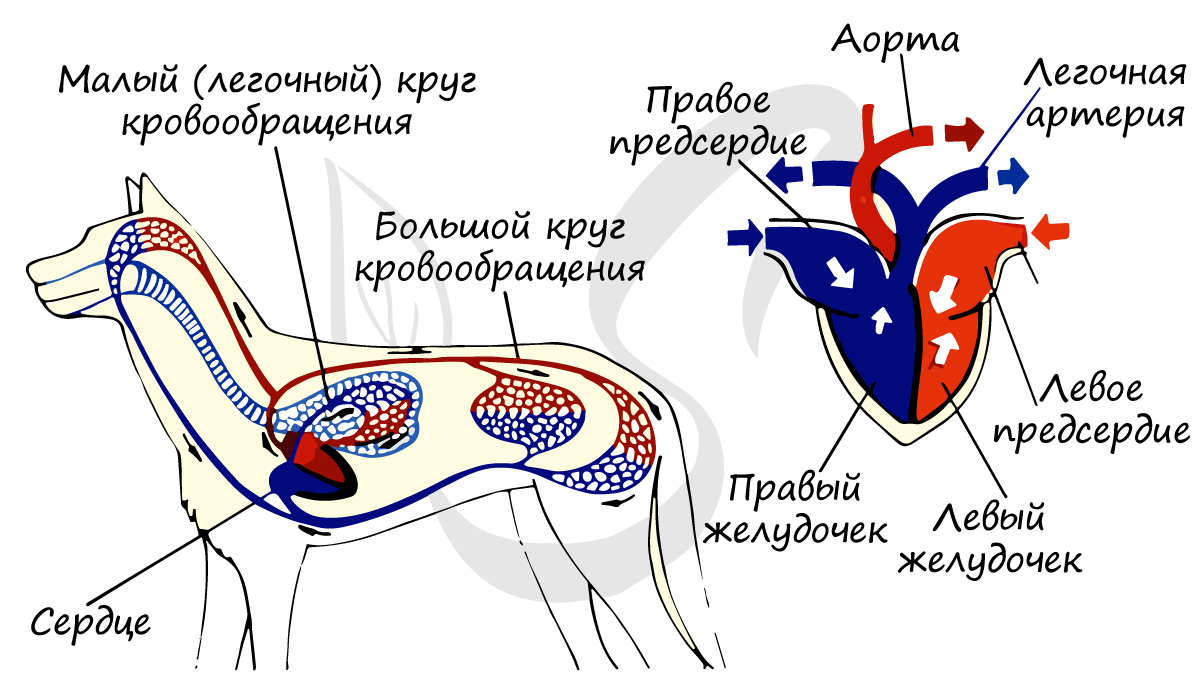

Сердце млекопитающих четырехкамерное, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга, в связи с чем на более

высокий уровень поднимается обмен веществ – возникает теплокровность. От сердца отходит только одна – левая дуга аорты.

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, от которого отходит аорта. Она разветвляется на множество артерий,

в конечном счете – до капилляров в тканях и органах, где происходит тканевой газообмен и перенос питательных веществ в клетки.

Венозная кровь от внутренних органов и тканей по венам собирается правое предсердие.

Малый (легочный) круг кровообращения начинается из правого желудочка (куда венозная кровь попадает из правого предсердия),

далее кровь направляется в легочный ствол, легочные артерии и наконец – в капилляры легких. Здесь происходит газообмен: из альвеолярного

воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляется углекислый газ. После этого насыщенная кислородом артериальная кровь

направляется по легочным венам в левое предсердие.

Хотел бы предупредить распространенную ошибку: понятие о том, что по венам течет венозная кровь, а по артериям течет артериальная кровь –

в корне неверно.

Запомните, что артерии это сосуды, по которым кровь движется от сердца, а вены – к сердцу. Их названия не зависят от насыщения кислородом крови

, так, к примеру, в малом круге кровообращения по легочным артериям к легким течет венозная кровь.

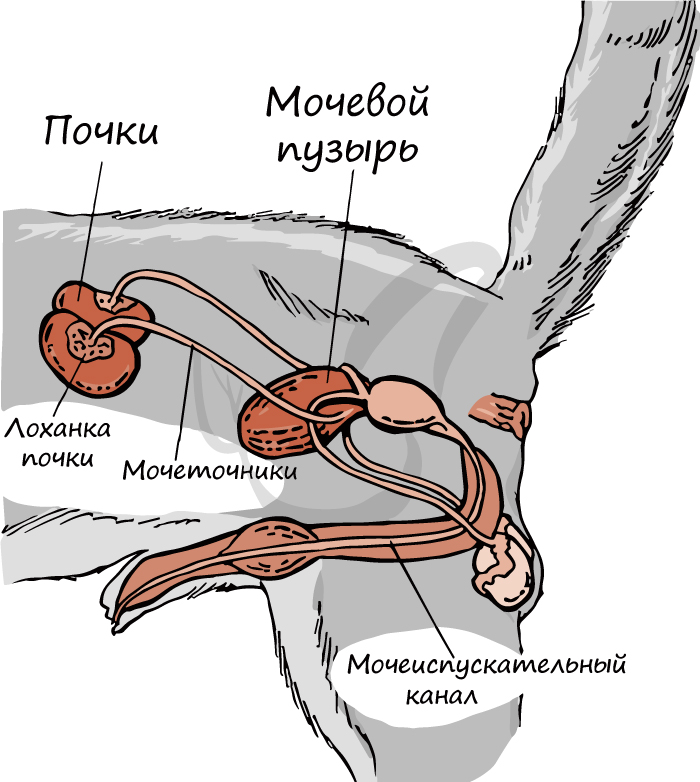

Органами выделения млекопитающих являются тазовые (вторичные) почки, называемые также – метанефрос. Почки лежат по бокам позвоночника,

имеют бобовидную форму. От каждой почки отходит по мочеточнику, впадающему в мочевой пузырь. Мочевой пузырь – резервуар мочи, служит для

ее накопления. Из мочевого пузыря берет начало мочеиспускательный канал.

Основной конечный продукт обмена веществ у млекопитающих – мочевина. Мочевина образуется в печени, попадает в кровь и

фильтруется почками.

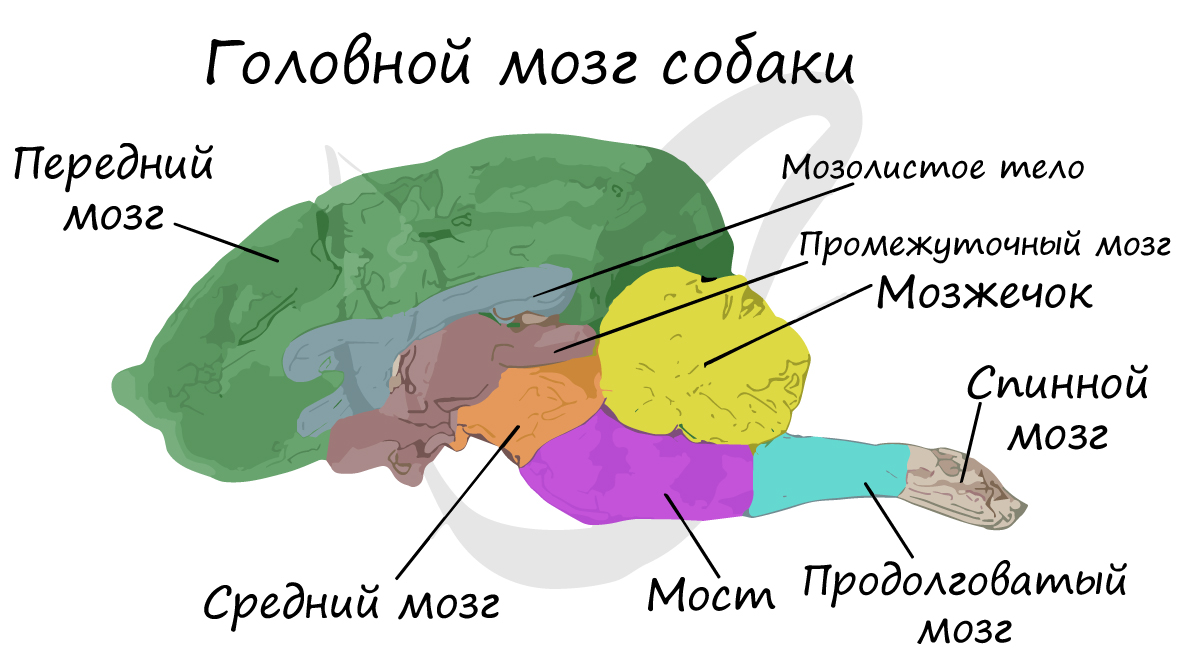

Вам уже известно, что нервная система достигает исключительно высокого уровня развития. Сложное поведение

млекопитающих и быстрое легкое формирование у них условных рефлексов осуществляется в первую очередь благодаря развитию коры

больших полушарий головного мозга.

Благодаря бороздам, углублениям участков головного мозга, и извилинам, волнистым складкам, поверхность больших полушарий

значительно увеличивается. Такой тип мозга называется кортикальный (от лат. cortex — кора). Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений. Средний мозг относительно

небольших размеров.

Органы чувств у разных отрядов млекопитающих развиты неодинаково. Органы обоняния находятся в верхней части носовой полости,

хорошо развиты у собак: в их головном мозге можно обнаружить две большие обонятельные доли.

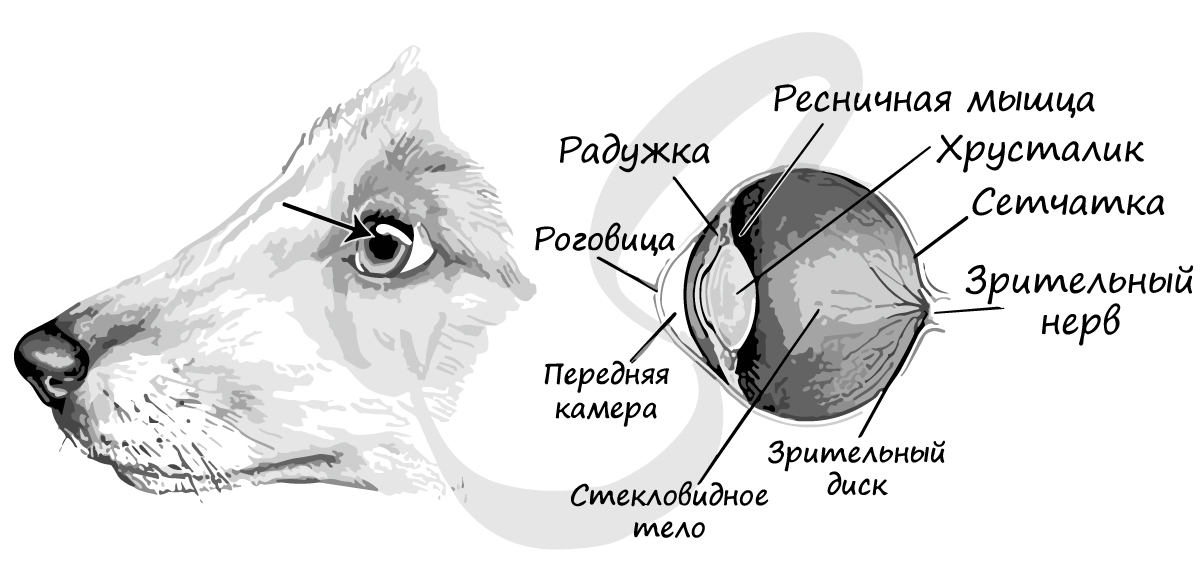

Органы зрения представлены глазами. Аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, у млекопитающих достигается

только изменением кривизны хрусталика под влиянием сокращений ресничной мышцы.

Органы слуха хорошо развиты, особенно у ночных и сумеречных животных. Внутренне ухо является органом слуха и равновесия.

У млекопитающих впервые появляется наружный отдел уха – ушная раковина, которая улавливает звуки и выполняет функцию

антенны-фильтра.

Среднее ухо содержит уже три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Особо отметим органы осязания млекопитающих – вибриссы (от лат. vibro — колеблюсь), или осязательные волоски. Это длинные

жесткие волосы, возвышающиеся над поверхностью шерстного покрова, расположенные пучками около глаз. Каждой вибриссе отведен

свой участок мозга.

Вибриссы улавливают воздушные потоки, которые отражаются от объектов окружающей среды. С помощью вибрисс и при участии органов зрения головной мозг строит картину трехмерного мира, благодаря чему животное в

полной темноте может успешно обходить препятствия.

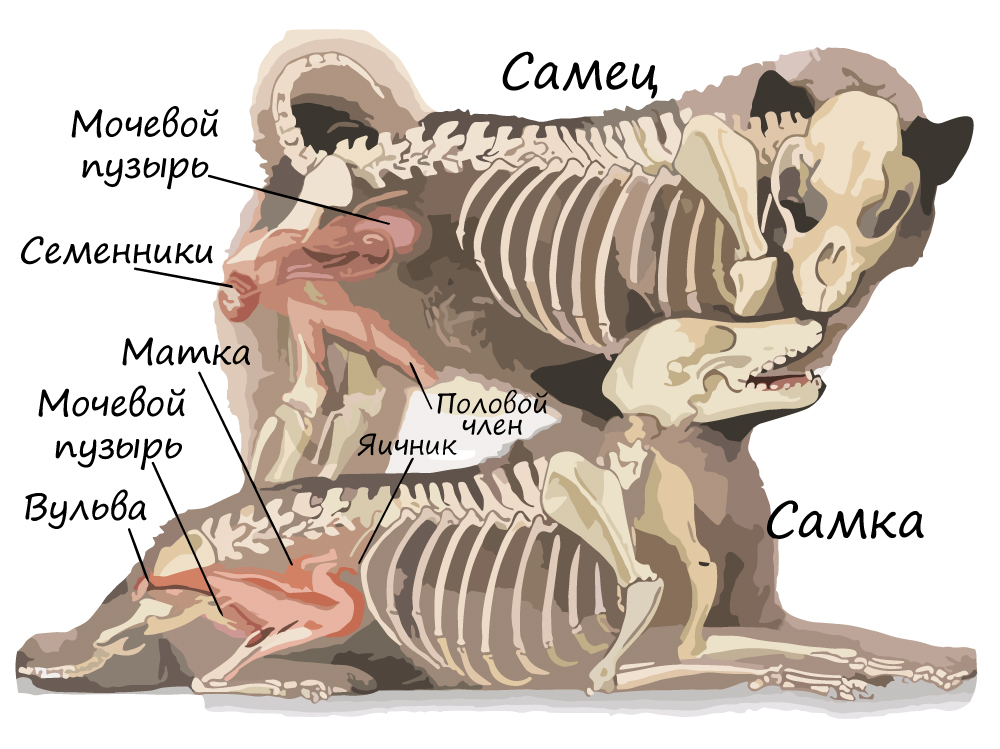

Половые железы представлены парными семенниками у самцов, яичниками – у самок. Семенники находятся вне полости тела в мошонке,

от них начинается семявыносящий, а затем и семяизвергательный канал, впадающий в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал

открывается на половом члене.

Женская половая система состоит из яичников, от которых начинаются яйцеводы (фаллопиевы трубы), открывающиеся в матку. Матка,

мышечный орган, задним концом сообщается со влагалищем. Вульва – собирательное название женских наружных половых органов.

Оплодотворение внутреннее, происходит в фаллопиевой трубе.

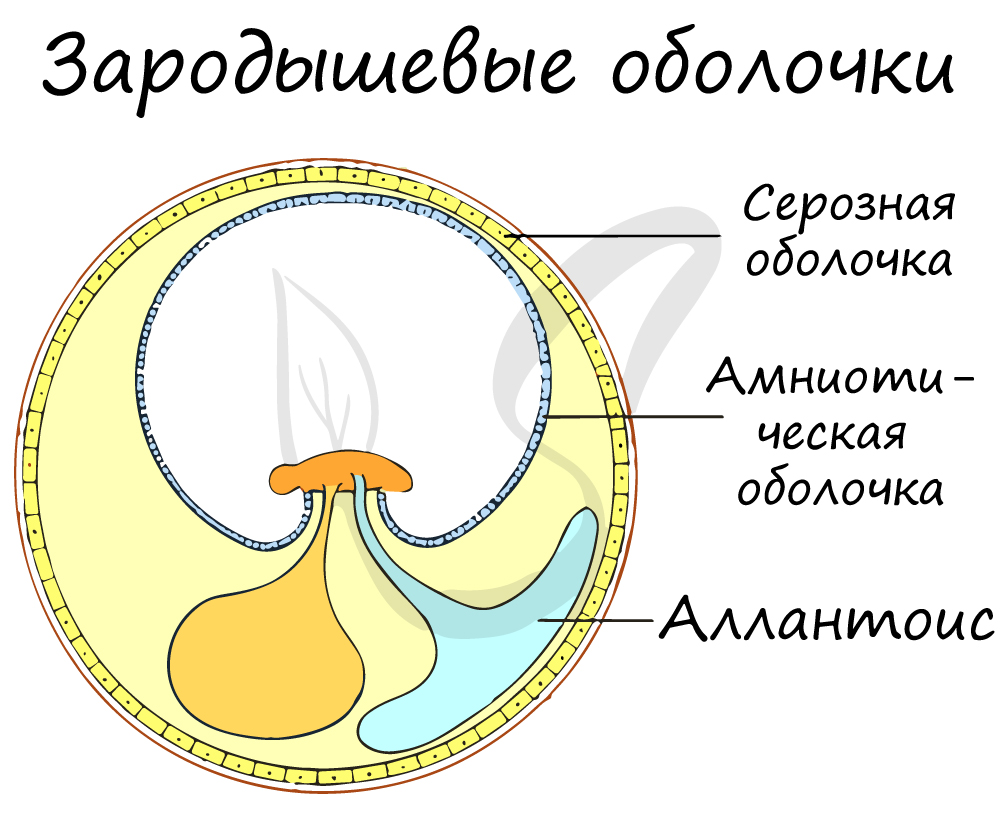

Зародыш развивается в организме матери, окружен зародышевыми оболочками, характерными для амниот. Вокруг зародыша образуется амион –

пузырь с амниотической жидкостью, серозная оболочка и особый зародышевый орган дыхания – аллантоис.

Источник