Новокаиновая блокада заушная шум в ушах

Шум в ушах после операции на ухе. Новокаиновые блокады при ушных шумахВ отношении влияния радикальной операции уха с тимпанопластикой на субъективные ушные шумы следует отметить, что из 200 больных, перенесших указанную операцию по поводу хронического гнойного воспаления среднего уха, ушной шум имел место у 87%. В результате перенесенной операции прекращение ушного шума отмечалось у 14 больных и уменьшение его интенсивности — у 32 пациентов. Sedlacek, Siroky, Landova с целью закрытия дефекта барабанной перепонки при хронических гнойных средних отитах применяли тонкую бумагу, которую они приклеивали к перепонке смесью целлоидина и ацетона. По данным авторов, из 63 больных, страдающих хроническим гнойным воспалением среднего уха, с наличием тугоухости и ушного шума у 54 наступило значительное улучшение слуха и у 28 — прекращение ушного шума. В. Ф. Ундриц, И. И. Потапов и другие отиатры отмечают, что при лечении хронического воспаления среднего уха основное внимание должно быть обращено на санацию носа, придаточных полостей носа и глотки. В связи с этим в лечебных целях применяются консервативные и хирургические методы, которые преследуют цель прекращения гнойного процесса (аденотомия, удаление полипов, устранение искривлений носовой перегородки, операции на придаточных пазухах носа и т. д.). Для местного применения авторы рекомендуют использовать в виде ушных капель и промываний вяжущие, дезинфицирующие, прижигающие, обезвоживающие и высушивающие средства (протаргол и ляпис 1%; растворы риванола, борной кислоты, пенициллина 1:10 000). В зависимости от характера патологического процесса и формы отита (мезотимпанит или эпитимпанит) решается вопрос о целесообразности и виде хирургического вмешательства.

Данный комплекс автор рекомендует применять с целью воздействия на различные звенья патологического процесса. Некоторые отиатры для лечения ушного шума применяют воздействие на симпатическую нервную систему в виде хирургического удаления звездчатого и верхнешейного узла или их новокаиновой блокады. Внутриносовая новокаиновая блокада, проводимая Г. Л. Комендантовым, Е. Ф. Юдиной и О. Г. Агеевой-Майковой, Я. С. Темкиным при ушных шумах, сопровождающих некоторые формы ушной патологии, обнаружила удовлетворительные результаты в отношении субъективного ушного шума и тугоухости. Исчезновение ушного шума или резкое ослабление его интенсивности, которое отмечалось примерно у одной пятой больных, было не всегда стойким, и поэтому требовалось повторное проведение блокады. Я. С. Темкин указывает, что в отдельных случаях отосклероза, кохлеарного неврита, болезни Меньера и хронического катара среднего уха после применения новокаиновой блокады наблюдалось полное прекращение субъективного ушного шума наряду с улучшением слуха для разговорной речи от 0,5 до 3—4 м. Длительность обнаруженного эффекта отмечалась в течение многих месяцев, а при повторном появлении ушного шума и ухудшении слуховой способности производилась повторная блокада (через 3—6—12 мес). Он подчеркивает, что в группе лиц, где была обнаружена эффективность в пиде прекращения ушного шума и улучшения слуховой функции, раньше безрезультатно проводилось лечение всевозможными медикаментозными препаратами и физическими методами. По его мнению, новокаиновая блокада обусловливает указанный лечебный эффект в результате блокирования рефлексогенной зоны, что прекращает поступление отсюда патологических нервных импульсов в кору головного мозга. Наряду с воспалительными и деструктивными процессами в костной и лимфаденоидной ткани при хроническом гнойном воспалении среднего уха рядом отоларингологов (Dohlman, Williams, Jordan, В. К. Трутнев и др.) большое значение придается аллергическому фактору. – Также рекомендуем “Аллергия внутреннего уха как причина ушных шумов” Оглавление темы “Причины шума в ушах и его лечение”:

|

Источник

Заушная блокада, техника выполнения которой отличается строгостью и внушительным набором правил, показана при лечении ряда заболеваний. Эту процедуру часто называют «новокаиновой блокадой», но такое употребление не очень-то верно.

Исторически сложилось так, что долгое время у врачей была возможность использовать в своей практике только новокаин, поэтому в названии установилось прилагательное «новокаиновый». В наши дни применяются иные местные анестетики, а в состав растворов добавляют антибиотики, противовоспалительные и прочие препараты. Поэтому правильнее применять термин «лечебные блокады» для обозначения данного блока процедур.

Принципы проведения

Обязательным предварительным этапом является изучение аллергологического анамнеза больного во избежание возникновения нежелательных реакций.

Перед проведением блокады нужно провести асептику по описанным ниже правилам:

- В районе входа иглы перед инъекцией проводится внутрикожная анестезия.

- Блокада проводится с помощью игл 10-20 см в длину. Объем шприца составляет 10-20 мл.

- Движение иглы осуществляется неспешно, с предварительной обработкой антисептиком.

- Непосредственно перед введением раствора необходимо, оттянув поршень, проверить сосуд на предмет отсутствия повреждений.

- Вводимый раствор должен быть теплым.

- Больному в течение нескольких часов после проведения заушной блокады следует соблюдать постельный режим.

Описание процедуры

При проведении лечения ушных заболеваний методом заушных блокад лекарственные вещества вводятся следующими способами:

- Внутрикожное введение. Осуществляется путем инъекции лекарственных веществ в подкожную область.

- Поднадкостничное введение.

- Парамеатальное введение.

- Меатотимпанальное введение.

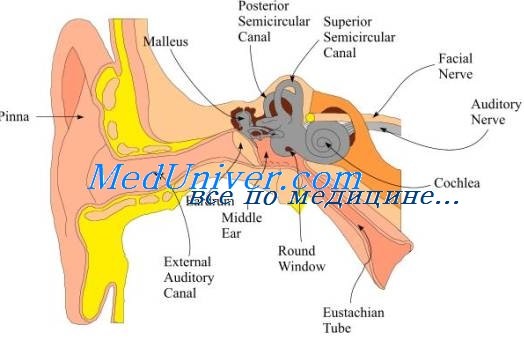

Кожный покров за ушами и внутри прохода наружного уха 2 раза обрабатывается этиловым спиртом, вслед за этим кожа слухового прохода смачивается эфиром до возникновения незначительной эрозии. Техника выполнения состоит во введении 1-2%-ного раствора новокаина (пациентам, обладающим высокой восприимчивостью новокаина, вместо него вводится 0,5-1%-ный раствор тримекаина) через заушную складку однократным уколом иглы. Игла вводится вдоль контура ушной раковины, на высоте сочленения задней и верхней стенок наружного слухового прохода в глубину, пока кожа на задневерхней стенке костного отдела прохода наружного уха, а также задних четвертей барабанной перепонки не побелеет. При этом гиперемия, возникшая при асептической обработке кожи эфиром, исчезает.

Признаком верного положения и движения иглы, помимо побеления кожных покровов, является онемение передней части языка, вызванное анестезированием барабанной перепонки. При возникновении этих признаков заушная блокада прекращается. По завершении процедуры, не извлекая иглы, вводится лекарственное средство для накопления оставшегося раствора в районе задней стенки наружного слухового прохода и надпроходной ости.

Подбор лекарственных средств при осуществлении меатотимпанальной блокады несет патогенетическую основу и производится на основании анализа данных об электроакуметрии ушного шума. Курс лечения составляет 8-10 инъекций с интервалом 1 день. Данный метод демонстрирует хорошие результаты: уменьшение интенсивности шума разнообразного происхождения вплоть до полного исчезновения отмечается в 68% случаев проведения меатотимпанальной заушной блокады.

Профилактика осложнений

Если возникают осложнения, то необходимо придерживаться следующих профилактических мер:

- Передозировка анестетика с последующей интоксикацией организма. Профилактика — тщательное, технически правильное выполнение анестезии.

- Введение раствора анестетика в кровеносный сосуд с последующей интоксикацией. Профилактика осложнения — проведение аспирационной пробы.

- Инфицирование глубоких тканей с развитием абсцессов, флегмон и т.д. Профилактика — строгое соблюдение асептических правил.

- Возникновение кровотечения. Профилактика — отказ от проведения заушных блокад у категории больных, получающих гепарин.

- Аллергические реакции. Профилактика — анализ совместимости анестезирующего средства с приемом других лекарственных средств.

Пренебрежение даже незначительным числом правил проведения заушной блокады может привести к возникновению и развитию очаговых инфекций.

В последнее время внедрение современных антибиотиков, противовоспалительных препаратов привело к сокращению использования блокад, однако этот метод лечения продолжает оставаться эффективным.

Источник

Now Reading

Эффективность меатотимпанальной новокаиновой блокады

Приведенные наблюдения иллюстрируют эффективность меатотимпанальной новокаиновой блокады в лечении шума в ушах как в качестве самостоятельного метода, так и в комплексе с лекарственными препаратами, обладающими средствами ангиопротекторов и седативным эффектом.

Новым видом рефлекторного воздействия при шуме в ушах у отиатрических больных является разработанный и внедренный в нашей клинике метод введения препаратов местноанестезирующего действия в биологически активные точки. Методика лечения заключается в введении 0,5 мл 1-2% раствора новокаина или 0,5% раствора тримекаина в биологически активные точки (БАТ) околоушной области. Поиск и идентификация БАТ осуществляются прибором Элита4. Курс лечения состоит из 8-10 ежедневных блокад. Метод применен при шуме в ушах у 100 больных кохлеарным невритом, болезнью Меньера и у пациентов с периферическим кохлеовестибулярным синдромом сосудистого и другого генеза, а также при адгезивном среднем отите. Возраст больных — 24-59 лет. Контроль за результатами лечения осуществлялся в динамике путем электроакуметрии шума с определением его частотного спектра и интенсивности. Как показали наши наблюдения, у 85% больных сразу же после рефлексотерапии отмечалось исчезновение или уменьшение выраженности шума в ушах. Анализ шумограмм свидетельствовал об уменьшении его интенсивности до 5 дБ у 30%, до 10 дБ — у 25% и на И -15 дБ и более — у 5% пациентов. У 15% больных отмечалось изменение спектра шума и уменьшение его ширины. Стойкие положительные результаты сохранились у 42,7% пациентов. Несколько чаще эффект наблюдался у больных с высокочастотным и смешанным спектром шума, генез которого обусловлен поражением нервных элементов внутреннего уха. Рефлекторное воздействие у таких больных на биологически активные точки позволяет, по-видимому, путем воздействия на вегетативную нервную систему улучшить функциональное состояние лабиринта, что клинически выражается в уменьшении или исчезновении шума в ушах.

Преимущество предложенной методики рефлексотерапии по сравнению с обычными заушными блокадами заключается в том, что целенаправленное введение местноанестезирующих средств в биологически активные точки не требует анестезии всей поверхности кожи и соответственно позволяет значительно уменьшить количество вводимого лекарственного, вещества.

Для лечения шума в ушах использовались и широко применяются физические методы воздействия, включающие различные тепловые, электрические и механотерапевтические процедуры.

Еще Гиппократ пробовал лечить шум вливанием в ухо различных теплых растворов, Гален использовал для этого теплую смесь сока винограда, меда и розового масла, Урбанчич — струю горячего воздуха, направленную в наружный слуховой проход. Н. В. Белоголовов считал целесообразным при шуме в ушах вливание горячих масляных капель. Клинические наблюдения свидетельствуют, что иногда эффект может быть достигнут от применения различных отвлекающих процедур.

Из электро-физиотерапевтических процедур при шуме в ушах наибольшее распространение получила гальванизация, которая впервые была применена еще в 1800 г. Политцером. Воздействие гальваническим током на рецепторы кожи способствует улучшению регенераторных, обменных и микроциркуляторных процессов в клетках и тканях. При лечении шумов гальваническими токами эффект обычно наблюдается в случаях воздействия с положительного полюса (анода), о чем сообщалось Field еще в 1893 году. Клинические наблюдения D. Hattn (1960) за действием гальванического тока на шум в ушах показали, что при расположении активного электрода на скуловой дуге или сосцевидном отростке результат во многом зависит от полярности электрода. Если активным электродом является анод, то увеличение силы тока сопровождается уменьшением или исчезновением на какое-то время ощущения шума в ухе, если катод — то усиление силы тока приводит к увеличению интенсивности шума. В последние годы гальванические токи в чистом виде вновь широко используют для физиотерапии ушных шумов. Однако теперь это делается в форме электростимуляции улитки либо при непосредственном воздействии на промонториальную стенку или окно улитки, либо путем внутриулитковой имплантации микроэлектродов с последующей электростимуляцией через кожу.

Вам также будет интересно

Read More

602

Лечение шума в ушах методом обратной связи

Read More

657

Широкое применение при шумах в ушах

Read More

84

Вирусы гриппа и парагриппа

Read More

3357

Методика меатотимпанального введения медикаментов

Read More

96

Read More

253

Источник

Многопрофильное медицинское предприятие

Парамеатальная или заушная блокада – отоларингологическая процедура, направленная на лечение заболеваний среднего и внутреннего уха.

Меатотимпанальная блокада также используется в качестве местной анестезии при проведении оперативных вмешательств на наружном и среднем ухе, барабанной перепонке. В основе метода – инъекция 1-2% новокаина, выполняемая в заушной области, приводящая к прекращению передачи патологических (при остром приступе болезни Меньера) и болевых импульсов при выраженном болевом синдроме, обусловленном острым средним отитом, травмой барабанной перепонки и наружного уха.

Преимущества

- парамеатальные блокады позволяют проводить эффективное этиотропное и патогенетическое лечение заболеваний внутреннего и среднего уха;

- быстрое облегчение симптомов заболевания;

- процедура не требует сложных манипуляций и анестезии;

- универсальность метода и широкий спектр показаний;

- отсутствие необходимости в предварительной подготовке и реабилитации;

- отсутствие риска осложнений.

Показания

- острые и хронические средние отиты (в таких случаях блокада проводится смесью новокаина и антибиотиков, не обладающих ототоксическим действием, с добавлением ферментных препаратов, глюкокортикостероидных гормонов);

- болезнь Меньера;

- отосклероз, нейросенсорная тугоухость, неврит слухового нерва, шум в ушах;

- хирургические вмешательства и оториноларингологические процедуры на ухе и барабанной перепонке.

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость препаратов, входящих в состав инъекции (новокаина, антибиотиков, нейропротекторов, ферментов и т.д.);

- инфекции и поражения кожи в области проведения блокады;

- психические нарушения, эпилепсия;

- нарушение свертывания крови, кровоточивость.

Подготовка

- парамеатальная блокада не требует специальной подготовки.

Порядок проведения процедуры

- заушная блокада выполняется в положении сидя;

- процедура может проводиться в амбулаторных условиях;

- кожа в области заушной складки обрабатывается 70% спиртовым раствором;

- для выполнения блокады используется тонкая длинная игла;

- общий объем вводимого раствора не должен превышать 5 мл;

- игла вводится подкожно в месте прикрепления ушной раковины, на уровне соединения задней и верхней стенки наружного слухового прохода;

- кончик иглы должен достичь поверхности височной кости, по которой игла направляется чуть вверх в направлении надпроходной ости (костного гребня, проходящего над наружным слуховым проходом);

- по мере продвижения иглы производится введение препарата – правильность проведения блокады контролируется наблюдением за кожей наружного слухового прохода, белеющей на глазах, одновременно с онемением соответствующей стороны языка;

- после завершения введения препарата игла извлекается, кожа в области инъекции обрабатывается спиртом и заклеивается пластырем со стерильным ватным тампоном;

- для лечения острых и хронических средних отитов процедура проводится курсами (до 10 процедур).

Реабилитация

- парамеатальная заушная блокада не требует реабилитации, однако сразу после проведения процедуры пациенту следует соблюдать осторожность, отказавшись от управления транспортными средствами и сложными механизмами – возможны приступы временного головокружения, шума в ушах, нарушения равновесия.

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

от 2 200 руб

Наши врачи

Прием ведут: оториноларинголог (лор)

График приема врачей в Центре на Мичуринском пр-те, д. 21Б

Наши лицензии

Мы стараемся сделать визит в наши медицинские центры удобным для каждого. Наша служба заботы о пациентах внимательно отслеживает все ваши пожелания к нашей работе.

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Источник

Блокада новокаином при шуме в ухе

По данным Л. С. Беляковой, изучавшей реакцию непосредственно после блокады, у 75% больных температура тела повышалась на 0,2—0,3°. У небольшой части больных повышение достигало 0,5—0,6°, а у одной больной температура по вышалась на 1°. Измерение артериального давления показало, что оно в височной артерии у 60% больных повышалось после блокады на 10—20 мм, а у 8% — понижалось; в плечевой артерии повышение наблюдалось несколько реже. Понижение давления отмечалось преимущественно у больных гипертонией.

Наряду с вегетативной реакцией больные обычно отмечают улучшение общего состояния, уменьшение или исчезновение головной боли, головокружения. Если блокада была сделана неправильно, то вегетативные реакции, а также улучшение в состоянии больного не наступали. Особенно показательны в этом отношении наблюдения при повторных блокадах, когда лишь после нескольких неудачных попыток удавалось провести блокаду по указанным выше правилам. Лишь у небольшой части больных вегетативная реакция отсутствовала и при правильной методике блокады.

В 1952 г. доложили на Всесоюзной конференции оторино-ларингологов о наших наблюдениях при лечении этим методом различных патологических состояний. Отмеченная нами тогда высокая эффективность при рефлекторных головных болях и головокружениях, а также при вазомоторных ринитах полностью подтверждается опытом последующих лет как нашим, так и наших сотрудников в ряде лечебных учреждений.

При тугоухости и субъективном шуме результаты в целом значительно более скромны. По это относится только к количественной стороне. Исчезновение шума или резкое ослабление бывает примерно только у одной пятой больных, причем результат не всегда бывает стойким, требуются повторные блокады. Не только исчезал шум, но слух улучшался — от восприятия разговорной речи менее 0,5 м до 3—4 м. Это имело место при отосклерозе, кохлеарном неврите, болезни Меньера и хроническом катаре среднего уха.

Оценивая эффективность внутриносовой новокаиновой блокады при шуме в ушах и тугоухости, нужно учитывать, что больные до этого безрезультатно лечились всевозможными медикаментозными и физиотерапевтическими методами, а некоторым производилась новокаиновая блокада по иной методике. Преимущества нашей методики объясняются, по-видимому, тем, что при ней блокируется богатая сеть нервнорецепторпых приборов нервов. Блокирование выключает богатейшую чувствительную рефлексогенную зону и тем самым прекращает поступление отсюда нервных импульсов в кору мозга.

Внутриносовая блокада является безопасной и легко переносимой манипуляцией. Остается сказать несколько слов о лечении тугоухости, в основе которой лежит дегенеративная атрофия специфической нервной ткани в улитке или стволе кохлеарного нерва. Как показали экспериментально-гистологические исследования, слуховой нерв обладает, по сравнению с другими черепными нервами, наименьшей регенеративной способностью.

Излечение возможно только в том случае, если не наступила еще дегенерация паренхимы, т. е. в начальных стадиях. Отдельные случаи излечения стойкой глухоты объясняются, по-видимому, истерической их природой и нисколько не могут опровергнуть высказанное положение.

Известная безнадежность в лечении стойких поражений нервной ткани и значительные перспективы в начальных фордах диктуют настоятельную потребность в раннем применении терапевтических средств. Правильная и рациональная герапия в отдельных случаях может привести если не к выздоровлению или улучшению слуха, то по крайней мере к предупреждению дальнейшего ухудшения. Ясно, что эта терапия должна быть направлена в первую очередь в сторону устранения или нейтрализации причины заболевания и однозременно к созданию более благоприятных местных условий (питание, давление и т. д.). Терапия должна, таким образом, обосновываться этиологией и патогенезом данного заболевания.

Интересной является попытка «физиологического» воздействия на орган слуха с терапевтической целью звуками высокой частоты (Е. А. Копилиович и М. А. Цуккерман) и «бомбардировка» органа слуха тонами, соответствующими по высоте субъективному шуму.

Мы совместно с А. В. Корчагиным и Ф. Д. Шейхон начали проводить лечение субъективных шумов тонами, близкими к высоте субъективного шума. Количество наблюдений и их длительность невелики. Всего прошло 20 больных с различными заболеваниями уха. Шум исчез только у 3 больных, а у 3 отмечено значительное улучшение. Положительный эффект отмечен у четырех — со звукопроводящей тугоухостью, при высоте шума не выше 512 гц и интенсивности 15—20 дб; у 5-го больного катаром среднего уха шум интенсивностью в 60 дб значительно уменьшился, а у шестого при высоте шума 8192 гц и нормальном слухе шум исчез. Механизм терапевтического действия звуков неясен.

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология»

Использованные источники: medicalplanet.su

ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ :

Разрыв барабанной перепонки шум в ушах

О самом главном шум в ушах

Носовое кровотечение вегето сосудистая дистония

Настой укропа от шума в ушах

Нейросенсорная тугоухость: нелекарственное лечение, реабилитация слуха

Нейросенсорная тугоухость – заболевание, которое характеризуется снижением слуха вследствие поражения звуковоспринимающего аппарата и центрального отдела слухового анализатора. Это состояние может возникать внезапно, быть острым или хроническим. В настоящее время данная патология является достаточно распространенной и встречается намного чаще, чем другие виды тугоухости. Чаще страдают тугоухостью женщины. Это серьезная медицинская и социальная проблема. У 6 % заболевших лиц появляются трудности в общении, из-за снижения слуха им трудно понять собеседника и находиться в обществе.

Причины развития тугоухости

- Наследственность.

- Инфекционные заболевания (грипп, менингококковая инфекция, краснуха, корь, скарлатина, паротит, малярия и др.).

- Хронические, реже острые средние отиты.

- Травматические воздействия (баротравма, механическая, вибрационная, акустическая).

- Профессиональные вредности (длительное воздействие шума и вибрации).

- Прием лекарственных средств, обладающих ототоксичностью (аминогликозидные антибиотики, мочегонные, противоопухолевые средства и др.).

- Интоксикации (парами ртути, мышьяком).

- Невринома слухового нерва.

- Нарушение кровообращения в сосудах, кровоснабжающих внутреннее ухо.

Причины заболевания разнообразны, но не всегда существует возможность выявить их. Нередко тугоухость обусловлена возрастными изменениями. Риск развития данного состояния повышается у курящих и лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Клинические проявления

Главными симптомами данной патологии являются:

- снижение слуха, которое заключается в ухудшении восприятия звуков высокой частоты и разборчивости речи;

- шум в ушах (различной интенсивности, возникает вследствие сосудистых нарушений, воспалительных и дегенеративных процессов).

При прогрессировании болезни развивается глухота. Если снижение слуха быстро прогрессирует, оно может сопровождаться вестибулярными симптомами (головокружением, потерей равновесия, тошнотой), появлением спонтанного нистагма.

Тугоухость может быть легкой (дальность восприятия разговорной речи составляет 4-6 м), средней степени выраженности (уменьшается до 1-4 м), тяжелой степени (больные не слышат на расстоянии больше 1 метра).

Особое течение имеет внезапная нейросенсорная тугоухость. Это состояние, которое развивается в течение короткого промежутка времени (до 12 часов). У больных резко пропадает слух (вплоть до глухоты), чаще на одно ухо. Они описывают это явление как обрыв телефонного провода. У половины пациентов слух так же внезапно восстанавливается, как и исчезал. Данную патологию связывают с действием вирусов и нарушением кровоснабжения лабиринта.

Диагностика

Диагноз нейросенсорной тугоухости устанавливает отоларинголог на основании жалоб, истории заболевания. Специалист проводит камертональное и аудиометрическое исследование, определяет слуховую чувствительность к ультразвукам, при необходимости назначается магнитно-резонансная и компьютерная томография.

Лечение

Терапия тугоухости должна назначаться как можно раньше, оптимально в первые две недели от ее возникновения. Лечение проводится в стационаре и начинается с устранения причины данного состояния.

Медикаментозное лечение

- Антибактериальные препараты при наличии инфекции (аминопенициллины, цефалоспорины).

- Мочегонные средства (фуросемид, торасемид).

- Метаболические средства (АТФ, кокарбоксилаза).

- Антикоагулянты (гепарин, трентал).

- Антихолинэстеразные препараты (галантомин, прозерин).

- Лекарственные средства, улучшающие кровообращение мозговой ткани (пирацетам, цинаризин, церебролизин).

- Кортикостероиды (преднизолон, дексаметазон).

- Введение реополиглюкина, гемодеза и других растворов.

- Витамины (С, группы В).

- Новокаиновые блокады (уменьшают шум и звон в ушах).

Физиотерапевтическое лечение

- Лекарственный электрофорез на область сосцевидных отростков с калия йодидом, лидазой и на воротниковую зону с дибазолом, никотиновой кислотой, дротаверином.

- Дарсонвализация.

- Эндауральный фоноэлектрофорез.

- Иглоукалывание.

- Гальванизация уха.

- Лазерная эндауральная терапия.

- Сантиметровая терапия на область уха.

- Лечебный массаж околоушной, воротниковой зоны.

- Амплипульстерапия на шейные симпатические сплетения.

- Радоновые, хлоридно-натриевые ванны.

- Гипербарическая оксигенация.

Способы восстановления слуха

Лечение хронических форм тугоухости малоперспективно. При значительном снижении слуха (более 40 дБ) прибегают к слухопротезированию и кохлеарной имплантации. Слуховые аппараты могут быть внутриушные, заушные и карманные, по способу обработки сигнала аналоговые и цифровые. Могут протезироваться одно (которое лучше слышит) или два уха. Требования к слуховым аппаратам:

- обеспечивать естественность восприятия звуков и разборчивость речи;

- приспосабливаться к разным акустическим ситуациям;

- компенсировать частотные и звуковые нарушения;

- поддерживать комфортный для пациента уровень громкости;

- отсутствие свиста.

Слуховой аппарат подбирается индивидуально с учетом особенностей снижения слуха.

Кохлеарная имплантация заключается в установке электродов в улитку, что позволяет стимулировать слуховой нерв. Это возможно при сохраненной его функции. Данный метод является единственным средством лечения тотальной глухоты. Следует отметить, что это сложный и достаточно дорогой вид реабилитации больных с нарушением слуха. Имплантация может проводиться:

- глухим с рождения детям;

- детям, которые потеряли слух вследствие перенесенных болезней внутреннего уха;

- глухонемым пациентам;

- взрослым, которым слуховые аппараты не обеспечивают понимание речи.

Заключение

Нейросенсорная тугоухость при отсутствии адекватной терапии приводит к полной потере слуха, и пациент может стать инвалидом. При первых симптомах болезни необходимо обратиться к врачу, который поможет выяснить причину данного состояния и назначит правильное лечение. Прогноз зависит от выраженности нарушения слуха и времени начала лечения.

Специалист рассказывает о нейросенсорной тугоухости и кохлеарной имплантации:

Использованные источники: physiatrics.ru

ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ :

О самом главном шум в ушах

Носовое кровотечение вегето сосудистая дистония

Шум в ушах причины какой врач

Как избавиться от шума в ушах при всд

Техника выполнения заушной блокады

Заушная блокада, техника выполнения которой отличается строгостью и внушительным набором правил, показана при лечении ряда заболеваний. Эту процедуру часто называют «новокаиновой блокадой», но такое употребление не очень-то верно.

Исторически сложилось так, что долгое время у врачей была возможность использовать в своей практике только новокаин, поэтому в названии установилось прилагательное «новокаиновый». В наши дни применяются иные местные анестетики, а в состав растворов добавляют антибиотики, противовоспалительные и прочие препараты. Поэтому правильнее применять термин «лечебные блокады» для обозначения данного блока процедур.

Принципы проведения

Обязательным предварительным этапом является изучение аллергологического анамнеза больного во избежание возникновения нежелательных реакций.

Перед проведением блокады нужно провести асептику по описанным ниже правилам:

- В районе входа иглы перед инъекцией проводится внутрикожная анестезия.

- Блокада проводится с помощью игл 10-20 см в длину. Объем шприца составляет 10-20 мл.

- Движение иглы осуществляется неспешно, с предварительной обработкой антисептиком.

- Непосредственно перед введением раствора необходимо, оттянув поршень, проверить сосуд на предмет отсутствия повреждений.

- Вводимый раствор должен быть теплым.

- Больному в течение нескольких часов после проведения заушной блокады следует соблюдать постельный режим.

Описание процедуры

При проведении лечения ушных заболеваний методом заушных блокад лекарственные вещества вводятся следующими способами:

- Внутрикожное введение. Осуществляется путем инъекции лекарственных веществ в подкожную область.

- Поднадкостничное введение.

- Парамеатальное введение.

- Меатотимпанальное введение.

Кожный покров за ушами и внутри прохода наружного уха 2 раза обрабатывается этиловым спиртом, вслед за этим кожа слухового прохода смачивается эфиром до возникновения незначительной эрозии. Техника выполнения состоит во введении 1-2%-ного раствора новокаина (пациентам, обладающим высокой восприимчивостью новокаина, вместо него вводится 0,5-1%-ный раствор тримекаина) через заушную складку однократным уколом иглы. Игла вводится вдоль контура ушной раковины, на высоте сочленения задней и верхней стенок наружного слухового прохода в глубину, пока кожа на задневерхней стенке костного отдела прохода наружного уха, а также задних четвертей барабанной перепонки не побелеет. При этом гиперемия, возникшая при асептической обработке кожи эфиром, исчезает.

Признаком верного положения и движения иглы, помимо побеления кожных покровов, является онемение передней части языка, вызванное анестезированием барабанной перепонки. При возникновении этих признаков заушная блокада прекращается. По завершении процедуры, не извлекая иглы, вводится лекарственное средство для накопления оставшегося раствора в районе задней стенки наружного слухового прохода и надпроходной ости.

Подбор лекарственных средств при осуществлении меатотимпанальной блокады несет патогенетическую основу и производится на основании анализа данных об электроакуметрии ушного шума. Кур?