Обозначение левого уха у лора

Что видит ЛОР при осмотре уха и какие приборы использует?

При осмотре следует обратить внимание, нет ли покраснения, припухлости, изъязвления, опухоли, аномалий развития, свищей и позадиушных рубцов.

1. Пальпация. Сосцевидные отростки пальпируют обеими руками для исключения припухлости и болезненности при надавливании на тело сосцевидных отростков и их верхушку. Обращают внимание, нет ли болезненности при надавливании на козелок или оттягивании ушной раковины. Ощупывают регионарные лимфатические узлы в пред- и позадиушной области, а также глубокую цепь лимфатических узлов.

2. Отоскопия. Исследуют наружный слуховой проход и барабанную перепонку, а если последняя перфорирована, то и полость среднего уха.

Для неспециалиста исследовать ухо при непрямом освещении лобным рефлектором трудно, так как налаживание источника света и лобного рефлектора требует времени и опыта, особенно при исследовании лежачего больного.

Электрический отоскоп применяют чаще, так как с ним проще обращаться. Он состоит из съемного ушного зеркала с маленькой, но мощной встроенной лампочкой низкого напряжения и оптической системы, обеспечивающей увеличение изображения в 1,5-2 раза.

а – Иллюминационный отоскоп, состоящий из съемного зеркала, источника света и увеличительной оптики.

б – Некоторые наиболее часто используемые оториноларингологические инструменты:

1 – баллон Политцера с оливой; 2 – камертон; 3 – наконечник для отсасывания жидкости;

4 – кюретка; 5 – инструмент для тампонирования; 6 – крючок;

7 – микрозажим; 8 – ушное зеркало; 9 – ушная трубка с оливами разного размера.

в – Микроскопия уха, проводимая при 6- и 12-кратном увеличении с использованием сфокусированного луча света.

г – Ригидный телескоп с торцевой и косой (30°) оптикой диаметром 2,7-4,0 мм, применяется для ото-эндоскопии.

Наружный слуховой проход выпрямляют, оттягивая за ушную раковину кверху и кзади, как при других отоскопических процедурах.

Отомикроскоп обеспечивает оптическое увеличение в 6-12 раз и незаменим при исследовании наружного слухового прохода, барабанной перепонки и части среднего уха при перфорации последней.

С помощью отоэндоскопа можно получить увеличенное изображение барабанной перепонки с широким углом обзора, полностью осмотреть фиброзное кольцо и передний тимпаномеатальный угол. Используются ригидные отоэндоскопы с торцевой (0°) и косой (30°) оптикой.

а) Методика отоскопии. Хрящевой отдел наружного слухового прохода выпрямляют путем оттягивания ушной раковины кверху и кзади. Вдоль продольной оси костного отдела наружного слухового прохода вводят зеркало. Отоскоп поддерживают одной рукой, а другая остается свободной и используется для манипуляций с помощью инструментов, например ватной палочки, крючка, аспиратора, пинцета.

Зеркало надо вводить осторожно и плавно, так как его края относительно острые. Стенки костного отдела наружного слухового прохода особенно чувствительны и подвержены повреждениям, поэтому контакт с ним нежелателен.

У грудных детей и детей младшего возраста для введения зеркала ушную раковину оттягивают книзу и кзади. Короткий хрящевой отдел наружного слухового прохода у них имеет щелевидную форму, поэтому в него можно ввести лишь узкое зеркало, что затрудняет проведение отоскопии. Чтобы не причинить ребенку боль, голову его следует фиксировать, попросив об этом ассистента или с помощью специального подголовника детского кресла.

Ушную серу и другие препятствия в наружном слуховом проходе следует удалить одним из указанных ниже способов:

• путем вымывания инородных тел, серной пробки и экссудата шприцем с водой;

• плотную ушную серу удаляют с помощью крючка или кюретки;

• экссудат и мягкую ушную серу удаляют с помощью ушного аспиратора;

• для удаления экссудата пользуются ватной палочкой.

Наружный слуховой проход промывают водопроводной водой комнатной температуры. Плотную ушную серу перед удалением размягчают путем закапывания в ухо 3% раствора перекиси водорода, 5% раствора бикарбоната натрия, жидкого мыла, оливкового масла или имеющихся в продаже специальных препаратов.

P.S. Противопоказаниями к спринцеванию уха являются:

• сухая перфорация барабанной перепонки;

• свежие повреждения барабанной перепонки и наружного слухового прохода;

• продольные и поперечные переломы пирамиды височной кости с повреждением наружного слухового прохода.

Следует выяснить, нет ли в анамнезе перфорации барабанной перепонки, так как шприцем можно порвать нежный рубец. В США врач, который не собрал анамнез пациента, несет за возможные последствия этого юридическую ответственность.

Ниже перечислены ошибки при отоскопии:

• введение слишком узкого зеркала и на слишком большую глубину в костный отдел наружного слухового прохода;

• продвижение зеркала в неправильном направлении, например сверху вниз;

• недостаточно глубокое введение зеркала, из-за чего обзор закрывается растущими в наружном слуховом проходе волосами;

• недостаточная очистка наружного слухового прохода, не позволяющая полностью осмотреть барабанную перепонку.

Отомикроскопия. Отомикроскопию выполняют с помощью ушного зеркала под операционным микроскопом, х6—40. Это исследование показано в тех случаях, когда осмотр барабанной перепонки при обычной отоскопии оказывается недостаточно информативным.

Отоэндоскопия. Отоэндоскопию выполняют с помощью телеотоскопа с торцевой (0°) или косой (30°) оптикой. Этот метод позволяет осмотреть всю барабанную перепонку, наружный слуховой проход и фиброзное кольцо, а также уточнить особенности перфорации, выяснить, нет ли карманов в барабанной перепонке и открытых полостей после хирургического вмешательства.

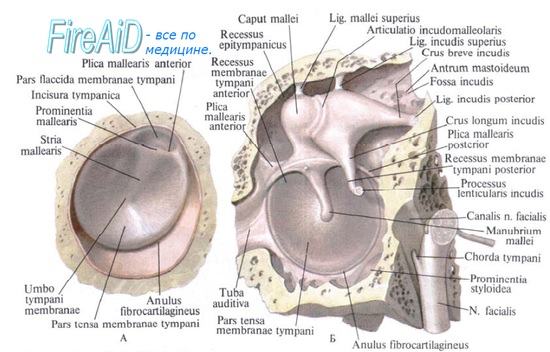

Анатомия барабанной перепонки

б) Нормальная отоскопическая картина. Барабанная перепонка имеет следующие особенности. Она представляет собой мембрану, натянутая часть которой имеет серовато-желтый цвет. Кожа, которая ее выстилает, несколько инъецирована. Поверхность ее гладкая, за исключением небольшого выпячивания, соответствующего рукоятке молоточка. Барабанная перепонка полупрозрачна и лишь в области рубцов прозрачна.

Перечисленные признаки характеризуют барабанную перепонку в норме. Подвижность барабанной перепонки можно проверить с помощью пневматического отоскопа.

Барабанная перепонка при исследовании под действием положительного и отрицательного давления прогибается вперед и назад; при наличии рубцов на ней подвижность ее становится ограниченной. Если барабанная перепонка перфорирована, то оставшаяся ее часть неподвижна.

в) Барабанная перепонка при болезни:

• При среднем (а в некоторых случаях и наружном) отите и мирингите наблюдаются воспалительные изменения и инъекция сосудов барабанной перепонки.

• При свежем кровоизлиянии барабанная перепонка имеет красный цвет, при застаревшем – коричневатый. При отите, развившемся в результате осложненного течения гриппа, появляются геморрагические везикулы, а барабанная перепонка в результате гематотимпанума имеет темно-синий цвет.

• При скоплении в барабанной полости серозного экссудата виден уровень жидкости, в которой могут быть пузырьки воздуха. Если вся полость среднего уха заполнена экссудатом, то барабанная перепонка имеет лоснящуюся шелковистую поверхность. По прошествии некоторого времени барабанная перепонка приобретает синеватый цвет.

• При снижении давления в полости среднего уха происходит ретракция барабанной перепонки; в этом случае рельефно выступает короткий отросток молоточка, а рукоятка молоточка смещается кзади и кверху и заметно укорачивается. Треугольный световой рефлекс фрагментируется или вовсе исчезает.

• При скоплении экссудата за барабанной перепонкой она выпячивается, иногда имеет неровную поверхность, на которой могут быть сосочковые разрастания, и становится непрозрачной.

• Хронический воспалительный процесс и снижение давления в полости среднего уха приводят к атрофии барабанной перепонки, ее ретракции и образованию карманов. Описанные изменения развиваются преимущественно в задневерхнем квадранте.

• В результате дегенеративных изменений или воспалительного процесса барабанная перепонка утолщается, становится темной и тусклой.

• Рубцы, образующиеся в барабанной перепонке, имеют вид утолщенных участков, в которых могут быть очаги обызвествления, или, наоборот, выглядят как зоны атрофии.

• Перфорация барабанной перепонки бывает центральной (мезотимпанической) и периферической (эпитимпанической). Центральный, или мезотимпанический, дефект барабанной перепонки образуется в результате хронического воспаления слизистой оболочки, в то время как периферическая, или эпитимпаническая, перфорация обычно происходит в результате распространения холестеатомы.

P.S. Такие изменения, как исчезновение прозрачности барабанной перепонки, ее тусклость в результате воспалительной инфильтрации натянутой части, а также гиперемия, отек, образование булл, десквамация эпидермиса и нарушение характерного рельефа, обусловленного выпячиванием рукоятки молоточка, трактуются как патологические.

– Вернуться в оглавление раздела “отоларингология”

Оглавление темы “Ухо и орган равновесия”:

- Анатомия, гистология и физиология улитки (кортиева органа)

- Проводящий путь слухового анализатора – связь кортиева органа с ЦНС

- Проводящий путь органа равновесия (вестибулярного анализатора) в ЦНС

- Ветви и зоны иннервации лицевого нерва (n. facialis, 7 пары ЧМН)

- Физиология слуха на уровне среднего и внутреннего уха

- Физиология слухового проводящего пути (ретрокохлеарного анализа звука) и тонотопия

- Механизмы и причины нарушения слуха (патофизиология)

- Физиология органа равновесия (вестибулярного анализатора)

- Механизмы и причины нарушения функции органа равновесия (вестибулярного анализатора)

- Что видит ЛОР при осмотре уха и какие приборы использует?

Источник

Наружное ухо

Состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода.

Ушная раковина состоит из хряща, покрытого кожей, в ней различают:

- Завиток;

- Противозавиток;

- Треугольная ямка;

- Ладья;

- Козелок;

- Противокозелок;

- Раковина уха с входом в наружный слуховой проход.

В наружном слуховом проходе различают:

- Хрящевой отдел (есть волосяные фоликулы, серные железы — возможно формирование фурункулов);

- Перешеек (место перехода хрящевого отдела в костный отдел, самое узкое место);

- Костный отдел (нет желез, кожа легкоранима).

Кровоснабжение — a. auricularis posterior, a. temporalis superficialis.

Иннервация — тройничный нерв, блуждающий нерв.

Лимфоотток – заушные, оклоушные, глубокие шейные лимфоузлы.

Среднее ухо

- Барабанная перепонка;

- Барабанная полость;

- Слуховые косточки;

- Antrum;

- Воздухоносные клетки сосцевидного отростка;

- Слуховая труба.

Барабанная перепонка состоит из трех слоев — эпителий, фиброзный слой, плоский эпителий барабанной полости. Различают две части — натянутая (есть все три слоя) и расслабленная (не содержит фиброзного слоя).

Барабанную перепонку двумя перпендикулярными линиями, одна из которых проходит через рукоятку молоточка, разделяют на 4 квадранта:

- Передне-верхний;

- Передне-нижний;

- Задне-верхний;

- Задне-нижний.

Опознавательные знаки барабанной перепонки:

- Световой конус — отражение светового луча перпендикулярно направленного на БП (левое ухо — на 7 часов, правое ухо — на 5 часов).

- Рукоятка молоточка;

- Короткий отросток молоточка;

- Передняя переходная складка;

- Задняя переходная складка;

- Umbo membrane tympani — углубление в центре барабанной перепонки.

Стенки барабанной полости:

- Латеральная — образована барабанной перепонкой;

- Передняя — открывается устье слуховой трубы, снизу граничит с внутренней сонной артерией.

- Нижняя — граничит с внутренней яремной веной;

- Задняя — расположен вход в пещеру (antrum), пирамидальный выступ, отверстие, через которое выходит chorda tympani, канал лицевого нерва.

- Медиальная – на ней расположен мыс (основной завиток улитки), сзади и выше его — овальное окно с подножной пластинкой стремени, сзади и ниже — круглое окно, над овальным окном проходит канал лицевого нерва.

- Верхняя стенка — граничит со средней черепной ямкой.

Слуховые косточки:

- Молоточек (malleus);

- Наковальня (incus);

- Стремя (stapes).

Воздухоносные клетки сосцевидного отростка – при рождении отсутствуют, формируются в процессе роста ребенка. Все воздухоносные клетки сообщаются через другие клетки или непосредственно с пещерой (antrum) – самой большой и постоянной клеткой, которая в свою очередь через aditus ad antrum сообщается с барабанной полостью.

В зависимости от степени пневматизации различают следующие типы строения сосцевидного отростка:

- Пневмотческий – пневматизация хорошо выраженна;

- Склеротический – есть только antrum, другие клетки слабо выраженны;

- Смешанный – промежуточный между первыми двумя.

Слуховая труба (tuba auditiva, евстахиева труба) – соединяет барабанную полость с носоглоткой. Носоглоточное устье открывается в розенмюлеровой ямки на уровне задних концов нижних носовых раковин. Состоит из двух частей — костной (1/3) и хрящевой (2/3).

Кровоснабжение – в основном ветвями наружной сонной артерии.

Иннервация – барабанное сплетение.

Лимфоотток – ретрофарингеальные, околоушные, глубокие шейные лимфоузлы.

Внутренне ухо

Состоит из костного и перепончатого лабиринта. Перепончатый лабиринт помещен внутри костного, повторяет его форму и окружен перелимфой. В свою очередь внутри перепончатого лабиринта находится эндолимфа. Костный и перепончатый лабиринт не сообщаются. Перелимфа по своему составу близка к ликвору, в эндолимфе меньше ионов натрия и больше ионов калия.

В перепончатом лабиринте различают:

- Передний отдел – улитка (cochlea, 2,5-2,75 оборота вокруг стержня);

- Преддверие – маточка (utriculus) и мешочек (sacculus), которые соединены ductus utriculu-saccularis, последний через эндолимфатический проток (костный водопровод) сообщается с эндолимфатическим мешком, находящимся в дубликатуре твердой мозговой оболочки. В унтрикулюсе и саккулюсе находятся рецепторные поля – macula statica – которые содержат опорные и рецепторные клетки. Рецепторная клетка имеет на своей поверхности стереоцилии — короткие волоски, они покрыты отолитовой мембраной, и киноцилию – длинный волосок.

- Полукружные каналы – латеральный, передний, задний – расположены в горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях соответственно. Каждый канал имеет ножку и ампулярный конец. Ножки переднего и заднего полукружных каналов сливаются в общую ножку. В ампулярных концах находятся ампулярные гребешки, образованные опорными и рецепторными клетками, киноцилии их склеены между собой и образуют купулу, которая почти полностью перекрывает просвет ампулярного конца.

Улитка:

- Лестница преддверия – содержит перелимфу – начинается овальным окном с подножной пластинкой стремени в нем;

- Улитковый проток (собственно перепончатый лабиринт) – содержит эндолимфу – отделен от лестницы преддверия мембраной Рейсснера, от барабанной лестницы базилярной мембраной. На базилярной мембране расположен спиральный орган;

- Барабанная лестница – содержит перелимфу – начинается круглым окном, которое закрыто вторичной барабанной перепонкой. Лестница преддверия и барабанная лестница сообщаются между собой через геликотрему на верхушке улитки.

Спиральный орган (кортиев) – состоит из одного ряда внутренних волосковых клеток, трех рядов наружных волосковых клеток, опорных клеток Гензена, Клаудиуса, столбовых клеток, образующих туннель кортиева органа (заполнен кортиолимфой). Волосковые клетки покрыты покровной мембраной.

Источник

ЛОР — три буквы являются наиболее привычными для нашего слуха в названии медицинской специальности оториноларингологии, предметом изучения которой являются заболевания уха, горла и носа. Близкое расположение и функциональная взаимосвязь этих органов позволяют “поручить” лечение заболеваний уха, горла и носа одному доктору — оториноларингологу (более известному пациентам как лор-врач). Известно, что ухо, глотка и гортань, нос с около носовыми (придаточными) пазухами функционируют как единое целое, а заболевание одного лор-органа неминуемо сказывается на состоянии других, опосредованно влияя и на прочие системы организма.

Полость носа — это своеобразные входные ворота, через которые проходит вдыхаемый (а также выдыхаемый) воздух. Кроме дыхательной, нос выполняет также обонятельную, защитную, рефлекторную и резонаторную (речевую) функции. Вот почему если “болеет” нос те осложнения поражают и горло, и ухо, а вместе с органами дыхания страдает сердечно-сосудистая система, нарушается внутричерепное, спинномозговое и внутри глазное давление, лимфоток, мозговое кровообращение, моторная и секреторная функции желудочно-кишечного тракта и многое другое.

Принято выделять наружный нос (на что, собственно, каждый может полюбоваться в зеркало) и полость носа. Наружный нос состоит из двух костей, соединенных по средней линии — это спинка наружного носа в верхней его части. Нижняя часть состоит из хрящей, образующих крылья и кончик носа. Кожа крыльев и кончика носа богата сальными железами (при их закупорке могут образовываться угри) и пронизана большим количеством капилляров и нервных волокон (этим объясняется болезненность травм и переломов носа). У входа в нос расположены волоски, основная задача которых — задерживать инородные частицы, чтобы они не попали в дыхательные пути. Привычка вырывать эти волоски может привести к воспалению волосяной луковицы, отчего развивается болезненный фурункул в носу.

Носовая полость делится на две почти симметричные части костно-хрящевой перегородкой, которая довольно часто с возрастом (особенно у мужчин) искривляется. Дыхание при этом затрудняется, и порой приходится идти на операцию. У здорового человека полость носа всегда покрыта слизью, выделяемой бокаловидными железами. Носовая слизь обладает антисептическими свойствами и уничтожает огромное количество бактерий, не допуская их в организм. Слизистая оболочка также предохраняет организм от поступления слишком сухого воздуха, а складки ее внутренней стенки задерживают и согревают воздух.

В переднем отделе носа есть небольшая зона (всего около 1 см2), содержащая большое количество кровеносных сосудов (именно в этой области наиболее часто возникает носовое кровотечение). Верхняя часть полости носа отвечает за обоняние — здесь содержится большое количество так называемых обонятельных луковиц, посредством нервных волокон соединенных с обонятельными анализаторами головного мозга. Если в силу насморка или других болезней носа воздух с трудом поступает в обонятельную зону, человек перестает различать запахи, а в более тяжелых случаях может вовсе утратить обоняние. Двумя отверстиями носовая полость соединяется с ротовой полостью (вот почему порой, если капать в нос лекарства при неправильном положении головы, во рту чувствуется привкус капель).

В стенках черепа есть небольшие полости, содержащие воздух. Это придаточные пазухи носа, иначе называемые синусами, которые сообщаются с около носовыми пазухами. Самые крупные придаточные пазухи — около носовые (гайморовы) и лобные (фронтальные). Еще две пары пазух — клиновидные и решетчатые. При заболеваниях носа инфекция по каналам легко может проникать в придаточные пазухи носа, а потом (в частности, через решетчатый лабиринт) — даже в глазницу и в полость черепа, приводя к тяжелым гайморитам и другим синуситам. Именно поэтому важно следить за состоянием своего носа, не допуская развития болезней и осложнений.

Полость носа непосредственно связана с глоткой. Это канал, в котором сходятся пищеварительные и дыхательные пути, причем прохождение пищи и воздуха регулируется рефлекторно. В норме защитные реакции организма чрезвычайно высоки, они помогают самоочищению глотки, предохраняют ее от высыхания, переохлаждения, интоксикации, делают ее устойчивой к микроорганизмам. Однако при поражении бактериями и вирусами, а также под воздействием холода, запыленности, табачного дыма, задняя стенка глотки воспаляется — тогда говорят о фарингите и ларингите.

Анатомически глотка делится на три отдела. Верхняя часть, примыкающая к носовой, называется носоглоткой. Средняя часть, или ротоглотка, образует заднюю стенку ротовой полости, у входа которой расположены миндалины. Миндалины (нёбные, носоглоточная и язычная) призваны бороться с вирусами и бактериями, которые проникают через рот и вызывают различные инфекции. Если иммунитет ослаблен, и миндалины не справляются со своей задачей, человека мучают затяжные ангины. Нижняя часть, где глотка переходит в гортань, называется гортаноглоткой. Вся глотка пронизана огромным количеством нервных окончаний и рецепторов, что позволяет нам испытывать вкусовые, термические, болевые и многие другие ощущения.

В толще мягких тканей на передней поверхности шеи расположена гортань, слева и справа граничащая с долями щитовидной железы, сосудисто-нервными пучками шеи, а позади — с глоткой. Гортань принимает участие в таких естественных проявлениях деятельности организма, как дыхание, глотание, зевота, откашливание. В верхней части гортани находится надгортанник, или своеобразный клапан, закрывающий гортань при проглатывании пищи. Всем нам хорошо знаком эффект задержки дыхания при глотании. Когда же эта функция нарушается, то возникает опасность попадания кусочков пищи в дыхательные пути или трахею — человек может поперхнуться.

В среднем отделе, называемом голосовым аппаратом, имеются маленькие эластичные мышцы — голосовые связки. Вот они-то и позволяют нам шептать, разговаривать, петь… и не только. “Глотка луженая”, “драть горло” — так иногда говорят о человеке, способном долго и громко кричать. Слизистая оболочка гортани нежная, тонкая, с хорошо развитыми мелкими кровеносными сосудами, со скоплениями лимфаденоидной ткани. Если не беречь свои голосовые связки, то на них образуются узелки, полипы, фибромы или кровоизлияния. С возрастом слизистая оболочка изменяется: в ней накапливается соединительная и жировая ткани.

Наружное ухо представлено ушной раковиной и наружным слуховым проходом. Неровности рельефа ушной раковины помогают концентрировать звук для передачи его далее по наружному слуховому проходу в среднее и внутреннее ухо. Слуховой проход покрыт короткими тонкими волосками и богат видоизмененными сальными железами, вырабатывающими серу. Скапливаясь в наружном слуховом проходе, сера “собирает” налипающую на нее пыль и грязь, которые потом вместе с ней выводятся наружу. Если серы выделяется слишком много, то она уплотняется и образует серную пробку, которая снижает слух и может послужить причиной воспаления. Наружное ухо может также воспаляться из-за неаккуратного обращения — расчесов, мелких ранок при ковырянии в ухе посторонними предметами.

Среднее ухо начинается сразу за барабанной перепонкой и представляет собой полость, расположенную внутри височной кости. Среднее ухо сообщается с носоглоткой при помощи слуховой (евстахиевой) трубы и содержит цепь косточек (молоточек, наковальня и стремечко), соединенных между собой связками. Эта “конструкция” точно передает колебания барабанной перепонки внутреннему уху. Заболевания среднего уха, в частности острый и хронический отиты, составляют до четверти всех обращений у лор-врачу. Вот почему так важно не запускать даже простой насморк, ведь справиться с ринитом гораздо легче, чем лечить отиты.

Внутреннее ухо представляет собой костный лабиринт, внутри которого заключен лабиринт перепончатый. Основная часть внутреннего уха — это так называемая улитка, представленная каналом, закрученным на 2,5 оборота. Улитка делится мембранами на две заполненные жидкостями полости: вестибулярную и основную. Кроме того, в состав внутреннего уха входят преддверие и система полукружных каналов. Вся эта сложная система предназначена для того, чтобы преобразовать механические колебания, воспринимаемые нами через наружное и среднее ухо, в звуки. Это происходит через слуховые рецепторы, которые превращают механическую энергию в электрическую. Далее по слуховому нерву импульс передается в головной мозг, и мы можем слышать собеседника, музыку, звуки природы.

Во внутреннем ухе также обрабатывается информация о положении нашего тела в пространстве, это происходит в его вестибулярном отделе. При поражении вестибулярного аппарата развивается болезнь Меньера. Чтобы оценить состояние вашего вестибулярного аппарата, врач попросит вас постоять, сдвинув ноги и закрыв глаза. Если вы решите проделать это самостоятельно, то будьте осторожны — при вестибулярных нарушениях человек начинает покачиваться из стороны в сторону и может даже упасть. Физиогномисты утверждают, что у людей с музыкальными способностями уши большие, тонкие, несколько оттопыренные, нередко — поросшие волосами. Очень тонкие, почти просвечивающие уши характеризуют людей пылких, нервных, раздражительных. Маленькие, прижатые к голове ушки — признак лживости и мстительности.

Уши, покрытые пушком, выдают человека со страстным темпераментом и не очень-то разборчивого в любовных связях. Маленькие, нормально оттопыренные, аккуратные ушки свидетельствуют о деликатности, утонченности вкуса и любви к порядку. Длинные, узкие уши предупреждают: перед вами скупец. Жесткие уши говорят о хорошем здоровье, а мягкие и дряблые — о слабосилии.

Источник