Почему есть ямка в ухе

Причины врожденных аномалий наружного уха – ушной раковины, слухового проходаВ процессе эволюции человеческое ухо превратилось в сложный орган, состоящий из множества компонентов, необходимых для проведения звука. В этой главе обсуждаются эмбриология наружного и внутреннего уха, а также наиболее распространенные врожденные аномалии. Главной функцией наружного и среднего уха является проведение звуковой волны до внутреннего уха. Аномалии и пороки развития могут приводить как к косметическим, так и функциональным нарушениями. а) Эмбриология наружного и среднего уха. Эмбриональное развитие наружного и среднего уха представляет собой крайне сложный процесс. Аномалии развития обычно возникают в результате генетических мутаций или воздействия тератогенных факторов окружающей среды. Знание эмбриологии облегчает изучение пороков развития, описанных в этой главе. Все части органа слуха развиваются одновременно друг с другом и со всеми остальными органами головы и шеи. Первым формируется внутреннее ухо, и уже начиная с третьей недели гестации оно начинает развиваться отдельно от наружного и среднего, которые возникают где-то на четвертой неделе после зачатия. Из эндодермы первого жаберного кармана формируется тубо-тимпанальный карман. Затем в ходе эмбрионального развития происходит постепенное расширение барабанной полости, которая как бы захватывает в себя слуховые косточки и окружающие их структуры. На восьмом месяце гестации слуховые косточки окончательно занимают свое место в барабанной полости.

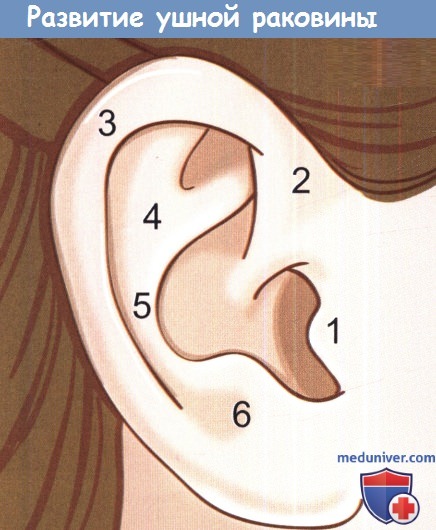

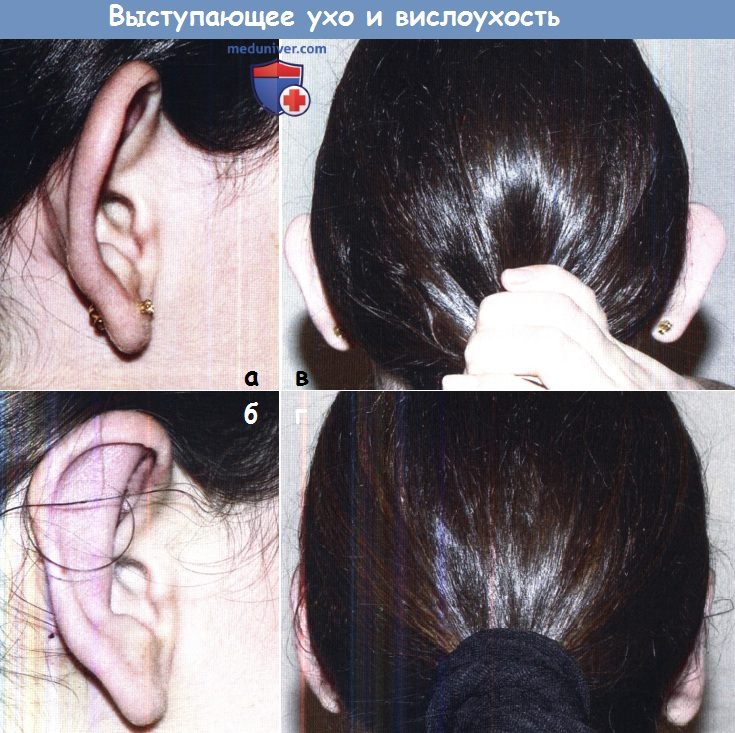

Слуховые косточки развиваются из мезенхимы нервного гребня первой (меккелев хрящ) и второй (хрящ Рейхерта) жаберных дуг. Из первой жаберной дуги формируются головка молоточка, короткий отросток и тело наковальни. Длинный отросток наковальни, рукоятка молоточка и структуры стремени формируются из второй жаберной дуги. Вестибулярная поверхность подножной пластинки основания стремени и кольцевая связка стремени развиваются из мезодермы слуховой капсулы. Из эктодермы первой жаберной щели, расположенной между первой и второй жаберными дугами, развивается наружный слуховой проход. Происходит инвагинация эпителия, в котором примерно на 28 неделе гестации формируется канал, после чего становится возможным формирование барабанной перепонки. Латеральная часть барабанной перепонки развивается из эктодермы первой жаберной щели, медиальная часть из эндодермы первого жаберного мешка, центральная часть из мезенхимы нервного гребня. Формирование ушной раковины начинается с пятой недели внутриутробной жизни. Из первой и второй жаберных дут формируется по три бугорка. Затем из этих шести бугорков разовьются шесть характерных элементов ушной раковины, которые имеются у взрослых: первый бугорок — козелок; второй бугорок — ножка завитка; третий бугорок — восходящая часть завитка; четвертый бугорок — горизонтальная часть завитка, частично противозавиток и ладьевидная ямка; пятый бугорок — нисходящая часть завитка, частично противозавиток и ладьевидная ямка; шестой бугорок — противокозелок и часть завитка. б) Распространенные аномалии развития наружного уха. Как уже было сказано выше, наружное и среднее ухо развиваются отдельно от внутреннего, т.к. имеют разное эмбриологическое происхождение. Нарушение нормального эмбриогенеза, вызванное генетическими факторами или факторами окружающей среды, может приводить к развитию различных аномалий наружного и среднего уха. Некоторые из них описаны ниже. в) Аномалии развития ушной раковины: выступающие ушные раковины и вислоухость. В литературе описаны нарушения развития ушных раковин различной степени тяжести. Наиболее часто встречаются анотия, микротия (гипоплазия ушной раковины) и выступающие вперед уши. Функциональные и эстетические нарушения, вызванные данными аномалиями, могут вызывать у пациента значимые эмоциональные страдания. Выступающие вперед уши (лопоухость) встречаются достаточно часто. Также возможно формирование «висящего» уха: если во время эмбриологического развития не происходит разворачивания противозавитка, завиток продолжает заворачиваться все ниже и ниже. Также встречаются и другие мелкие пороки развития ушной раковины. Наиболее часто отмечается увеличенный угол между ушной раковиной и скальпом (в норме он составляет 15-30°), недоразвитие противозавитка, избыточность хрящевой ткани ушной раковины, деформации мочки (чаще всего ее выступание кпереди). Отопластикой называется хирургическое восстановление, реконструкция или изменение формы ушной раковины. Уже в детском возрасте развитие ушной раковины прекращается, поэтому уже в данный возрастной период проводить отопластику безопасно. Было описано множество техник хирургического лечения. Техника по Mustarde предполагает создание складок противозавитка за счет наложения нескольких горизонтальных матрасных швов вдоль ладьевидной ямки. Furnas описывает наложение конхомастоидального шва, с помощью которого уменьшается ладьевидная ямка, а ушная раковина смещается кзади. Более радикальные методы, подразумевающие иссечение хряща, были описаны Pitanguy и Farrior. Типичными осложнениями отопластики являются: недостаточная коррекция, хондрит, гематома, деформация по типу «телефонного уха» (избыточное сгибание средней трети противозавитка при недостаточном сгибании его верхней и нижней порций). Более подробно отопластика обсуждается в отдельной статье на сайте – огромная просьба пользоваться формой поиска на главной странице сайта.

г) Преаурикулярные свищи и кисты. Преаурикулярные кисты, фистулы и пазухи у пациентов детского возраста встречаются достаточно часто. Считается, что они развиваются из-за аномалий первой жаберной дуги и первого жаберного кармана. Они расположены кпереди от ушной раковины, обычно у восходящей части завитка. Преаурикулярные пазухи обычно тесно связаны с хрящом завитка, и неполное удаление часто приводит к рецидивам. Обычно выполняется эллиптический разрез кожи вокруг свища, после чего происходит отслойка тканей у корня завитка. Эллиптический разрез может быть продолжен кверху (супраурикулярный доступ), посредством чего улучшается обзор и упрощается удаление. Также часто встречаются кожные преаурикулярные придатки. Иногда внутри они содержат хрящ. Чаще всего они локализуются кпереди от ушной раковины, на уровне надкозелковой вырезки. Предположительно, их причиной является избыточное разрастание тканей в эмбриональном периоде. При желании пациента или родителей они могут быть удалены. д) Аномалии первой жаберной щели. Как уже было сказано выше, из первой жаберной щели формируется наружный слуховой проход и латеральная часть барабанной перепонки. Нарушение развития приводит к формированию кист, пазух и фистул. К аномалиям I типа относятся дупликатуры наружного слухового прохода, они представляют собой фистульный ход, который очень часто прилежит к околоушной слюнной железе. К аномалиям II типа относятся поверхностные пазухи и кисты передней поверхности шеи, ниже угла нижней челюсти. Обычно их обнаруживают раньше, чем аномалии I типа. Аномалии обоих типов могут многократно инфицироваться. При наличии выделений из уха, сохраняющихся на фоне консервативной терапии, следует заподозрить порок развития наружного уха (особенно при наличии каких-либо деформаций либо абсцессов на шее). Если принято решение об оперативном лечении, удалять образование необходимо полностью, т.к. рецидивируют они крайне часто. Нередко киста или пазуха тесно связана с волокнами лицевого нерва, во всех случаях диссекцию стоит проводить крайне аккуратно; иногда требуется частичная паротидэктомия.

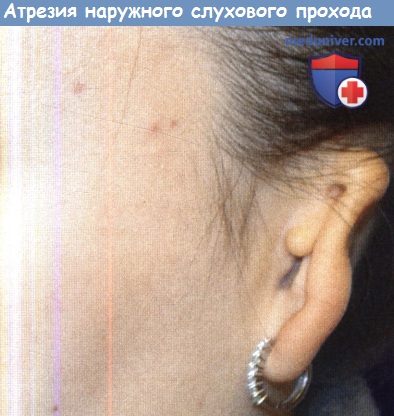

е) Атрезия наружного слухового прохода. Встречается в среднем с частотой 1:10000-1:20000. Примерно у трети пациентов имеется двусторонняя атрезия той или иной степени. Атрезия слухового прохода с аномалиями среднего уха может быть как изолированной, так и сосуществовать с другими аномалиями, например, микротией. Как уже упоминалось ранее, наружный слуховой проход развивается из первой жаберной щели. Если процесс канализации во время эмбрионального развития по какой-то причине прекращается, развивается стеноз или атрезия слухового прохода. Атрезия костной части слухового прохода всегда вторична, она формируется при наличии пороков развития височной кости. Диагностика и лечение атрезии начинаются с тщательной оценки функции слухового анализатора, после которой решается вопрос о слухопротезировании. При подготовке к операции, а также для диагностики врожденной холестеатомы проводится КТ височных костей. Оценивается анатомическое строение среднего уха и ход канала лицевого нерва. При односторонней атрезии выраженность кондуктивной тугоухости обычно максимальна, но при наличии нормального слуха на втором ухе лечение может быть отложено. При стенозе наружного слухового прохода могут использоваться слуховые аппараты. При полной атрезии слухового прохода помогают слуховые аппараты костной проводимости. Раннее слухопротезирование обязательно в случае двусторонней атрезии. Слуховые аппараты костной проводимости могут использоваться после первых нескольких месяцев жизни. Оперативное лечение проводится самое раннее в возрасте 6-7 лет, обычно после того, как уже была проведена операция по поводу микротии, чтобы реконструкцию можно было проводить вне рубцовых тканей. Целью операции является создание функционального звукопроводящего пути, по которому звуковая волна способна достигнуть улитки; правда, достигнуть этой цели достаточно сложно. Не всем детям показано оперативное лечение. Jahrsdoerfer предложил 10-балльную шкалу, согласно которой оценивается вероятность хорошего функционального исхода после каналопластики. Шкала оценивает следующие факторы: наличие стремени, объем полости среднего уха, ход лицевого нерва, наличие комплекса молоточек-наковальня, пневматизацию сосцевидного отростка, сохранность наковальне-стременного соединения, состояние круглого окна, просвет овального окна, состояние ушной раковины. Наличие каждого параметра добавляет к шкале один балл (наличие стремени добавляет два балла). Считается, у детей с результатом 8 и выше благоприятный исход операции наиболее вероятен.

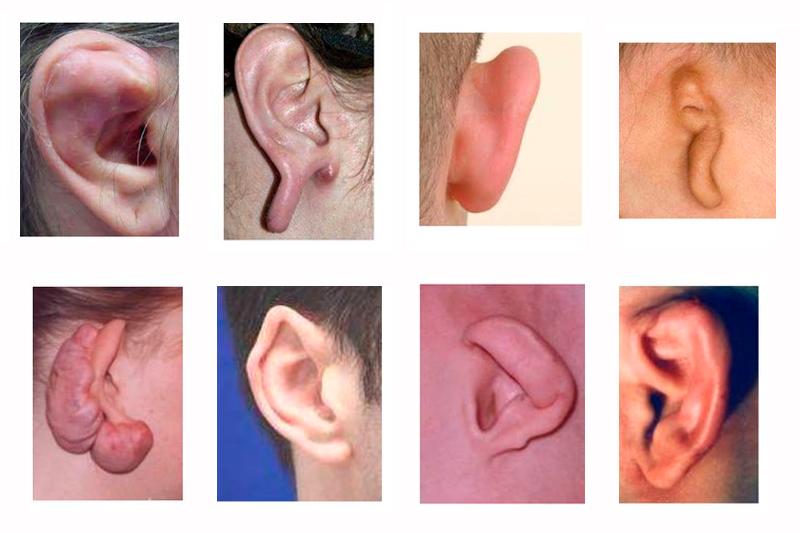

ж) Микротия. Степень микротии оценивается по выраженности деформации ушной раковины. Анотией называется полное отсутствие ушной раковины. Meurman предложил классификацию микротии, основанную на выраженности деформации: при I степени ушная раковина уменьшена и деформирована, но основные опознавательные контуры сохранены; при II степени сохранен передний вертикальный участок хряща и кожи, но отсутствует передняя порция раковины; III степень соответствует практически отсутствующей ушной раковине, когда сохранена лишь мочка, зачастую атипично расположенная, а также остатки хряща и кожи. III степень также иногда называют «арахисовым ухом». Оперативное вмешательство по поводу микротии и сопутствующей атрезии слухового прохода требует взаимодействия лицевого пластического хирурга и отохирурга. Большинство хирургов согласны с мнением, что реконструкция ушной раковины по поводу микротии может проводится уже в возрасте шести лет, т. к. к этому времени противоположная ушная раковина уже составляет около 85% своего конечного размера, и ее можно использовать в качестве образца. Кроме того, к этому возрасту у пациента имеется достаточное количество хрящевой ткани для трансплантации и легче выполняется психологическая подготовка к операции. При односторонней миикротии иногда выжидают чуть больше времени, т.к. хрящевая ткань становится более плотной и более пригодной для придания ей нужной формы. Реконструкция наружного уха с использованием аутотрансплантата из реберного хряща описана в отдельной статье на сайте. Помимо хрящевых аутототрансплантатов возможно использование некоторых имплантатов, например, из пористого полиэтилена высокой плотности (Medpor; Porex Surgical, Newnan, GA). Эти имплантаты помещаются под височно-теменной лицевой лоскут и покрываются кожным трансплантатом. Выбор материала для реконструкции предварительно обсуждается с пациентом и членами семьи. Хирургическое лечение не является единственным вариантом реконструкции, во многих случаях приемлемо протезирование ушной раковины. При наличии атрезии слухового прохода улучшения слуха можно достичь, используя слуховые аппараты костной проводимости. з) Ключевые моменты:

– Также рекомендуем “Причины врожденных аномалий среднего уха – слуховых косточек, врожденная холестеатома” Оглавление темы “Детская отоларингология”:

|

Источник

Деформация ушной раковины — это нарушение формы или целостности внешней части уха, которое произошло вследствие врожденного нарушения развития органа или травмы.

Содержание статьи:

- Классификация деформаций ушных раковин

- Особенности хирургической коррекции деформаций ушных раковин

- Осложнения пластической коррекции деформированных ушных раковин

Учитывая степень и сложность деформации ушной раковины, имеющийся дефект может являться исключительно косметическим или же быть причиной нарушения функции слуха, вплоть до полной его утраты. В медицине диагностируют как односторонние, так и двусторонние деформации. Устранить имеющийся дефект врожденного или приобретенного типа можно при помощи пластической хирургии, практикующей отопластику. С целью определения степени нарушения функции слуха — непосредственно перед операцией — пациент должен пройти осмотр у отоларинголога.

Деформация ушной раковины диагностируется сразу после рождения ребенка, для этого достаточно простого осмотра новорожденного врачом. Основной причиной деформаций врожденного типа является нарушение развития плода в период утробного развития, когда внешний ободок ушной раковины и подлежащие хрящи сформировались неправильно. При неправильном строении этих участков расположение ушной раковины происходит под большим углом относительно черепа. При образовании такого косметического дефекта, как лопоухость, нарушается симметрия ушных раковин, при этом они могут иметь достаточно большой размер. Хотя деформация ушной раковины этого типа не оказывает негативного влияния на функцию слуха, она является причиной нарушения психического и эмоционального состояния ребенка, чему виной постоянные насмешки со стороны сверстников.

Важным моментом в устранении имеющихся дефектов в детском возрасте является готовность ребенка к хирургическому вмешательству. Лучшим периодом для проведения операции считается дошкольный возраст, однако если деформация не влияет на психическое состояние, то вмешательство можно отложить до подросткового периода, когда ребенок сам поймет важность и необходимость выполнения операции.

Пластическая хирургия в процессе вмешательства решает основные задачи: исправление формы и создание симметрии между ушными раковинами и относительно других частей лица.

Классификация деформаций ушных раковин

Основной принцип классификации деформаций ушных раковин заложен в природе их происхождения, отсюда принято разделять дефекты по следующим типам:

- дефекты врожденного типа;

- дефекты приобретенного типа.

Если у человека диагностирована деформация ушной раковины, причины которой кроются в нарушении развития в период первых трех месяцев вынашивания ребенка, — это является врожденным дефектом. В процессе формирования внешних отделов уха, деформации могут иметь следующие характеристики:

- чрезмерное развитие тканей хряща, что нарушает пропорциональность ушной раковины и делает ее большого размера (макротия);

- положение ушей относительно височной кости не параллельно, а под углом от 31 до 90 градусов (лопоухость);

- верхняя часть хряща ушной раковины перегнута внутрь и направлена к низу;

- нарушение анатомической формы мочки уха (двойная мочка, чрезмерно развитая, сросшаяся), а также полное отсутствие мочки уха;

- изменение формы завитка уха (рудиментарные образования на завитке, отсутствие завитка и бугорка ушной раковины, развернутый завиток уха с положением верхней части хряща наружу);

- частичное развитие ушных раковин (маленькие размеры уха, плоские или вросшие уши) — микротия.

Если практически каждый из дефектов — по большей части — относится к косметическим, то микротия ушных раковин может быть связана с заращением слухового канала, что приводит к нарушению функции слуха или к его полному отсутствию. В некоторых клинических случаях микротия является следствием недоразвития лицевых костей с пораженной стороны. Двусторонняя микротия является серьезным врожденным дефектом, при этом нарушается функция слуха, симметрия лица, развитие костей нижней челюсти, речь также нарушена, а пациент получает группу инвалидности.

Еще одним важным критерием классификации деформаций ушных раковин является степень сложности, их в медицине выделяют три:

- ушная раковина недоразвита, но при этом имеются участки органа, развитые на достаточном уровне;

- ушная раковина имеет валикообразную форму;

- полное отсутствие ушной раковины.

Помимо врожденных дефектов, встречаются деформации ушных раковин приобретенного типа. Основной причиной их образования являются:

- травмы, пришедшиеся на область уха (например, ранение, нарушение техники и правил безопасности на предприятии);

- заболевания, характеризующиеся процессами воспаления, протекающими внутри уха;

- хирургические вмешательства, выполненные некачественно;

- ожоги;

- воздействие химических препаратов.

Чаще всего специалисты диагностируют приобретенную деформацию уха, имеющую название келоидный рубец. Природа ее появления разнообразна. Дефект может являться причиной перенесенных воспалительных заболеваний или полученных травм, проявляется в виде наростов кожи в области мочки или всего уха. Образование келоидного рубца может произойти даже после обычного прокола мочки уха.

Также деформации ушных раковин диагностируют по следующим видам:

- частичные — дефект нижнего, верхнего или среднего отдела ушной раковины;

- субтотальные — хрящ ушной ямки имеется или полностью отсутствует;

- полные — отсутствие уха.

Особенности хирургической коррекции деформаций ушных раковин

Устранением врожденных, а также приобретенных дефектов внешнего уха в медицине занимается пластическая хирургия, практикуя методику отопластики. Настоящая методика хирургического лечения является достаточно сложной операцией, что напрямую связано со строением внешнего уха.

Чаще всего врачи диагностируют такой врожденный дефект, как лопоухость, при этом угол расположения ушной раковины относительно костей черепа может быть незначительным, а может быть явно заметным. Иногда лопоухость может быть только с одной стороны, вместе с этим дефектом нередко врачи диагностируют отсутствие симметрии между ушными раковинами с обеих сторон.

Планировать выполнение отопластики лучше всего в дошкольном возрасте, когда ребенку еще не исполнилось 7 лет. Данный период обусловлен тем, что не страдает психологическое состояние ребенка, он не является объектом насмешек сверстников, а дальнейшее развитие ушных раковин продолжится в анатомически правильном положении. Ушная раковина у человека растет до девятилетнего возраста, однако если ребенок не понимает необходимости выполнения хирургического вмешательства, то отопластику можно отложить до подросткового периода. Возможность сделать пластическую операцию на ушных раковинах сохраняется в любом возрасте.

Пациенты в более зрелых годах испытывают необходимость в отопластике, когда желают омолодить свой вид и сделать пропорции лица эстетически привлекательными.

Учитывая сложность в проведении хирургического вмешательства, пациент должен знать о ряде противопоказаний, при наличии которых хирург не сможет выполнить коррекцию дефекта.

К противопоказаниям относятся:

- патологическая несвертываемость крови или нарушение этой функции, вызванное приемом медикаментов;

- патологии внутренних органов;

- наличие инфекционных процессов;

- опухоли злокачественного или доброкачественного характера;

- восходящие воспалительные процессы уха;

- повышенное давление;

- сахарный диабет;

- высокая вероятность формирования келоидного рубца.

В зависимости от степени деформации ушной раковины операция отопластики может длиться от получаса и до двух часов.

Основной характеристикой отопластики является ее выполнение в несколько этапов, чаще всего достаточно двух операций, но иногда может потребоваться и большее их число. Промежуток между вмешательствами составляет от двух до четырех месяцев, что обусловлено сложным строением внешнего уха, малым количеством мягких тканей, имеющихся в области за ухом. Для того чтобы создать какую-либо часть внешнего уха, врачи используют трансплантат из собственных тканей пациента. Наиболее подходящим является хрящ реберного участка.

Непосредственно перед операцией хирург обязан проинформировать пациента обо всех манипуляциях, а также о конечном результате, который будет достигнут в конце каждого этапа операции. Немаловажным является момент разъяснения того, как будет проходить период реабилитации, сколько он будет длиться.

В пластической хирургии практикуется две методики отопластики:

- эстетическая операция — выполняется с целью изменения размеров и формы ушных раковин, решает проблемы лопоухости и нарушенной симметрии между ушными раковинами, помогает исправить большинство косметических врожденных и приобретенных дефектов ушных раковин;

- реконструкционная операция — помогает избавиться от тяжелых деформаций ушных раковин, решает проблемы отсутствия участков уха путем их воссоздания из трансплантата.

Вне зависимости от того, какой тип операции необходим в определенном клиническом случае, в ходе отопластики хирурги работают как с мягкими тканями ушной раковины, так и с участками хряща. Перед операцией врач обязательно выполняет оценку состояния мягких тканей ушной раковины, определяет сложность и тип деформации, а уже на основании этих показателей определяет тип выполняемой отопластики.

В том случае, когда у пациента диагностирована тяжелая деформация и необходимо абсолютное восстановление уха, операция предполагает введение общей анестезии. Несложные деформации могут быть устранены под местной анестезией.

Осложнения пластической коррекции деформированных ушных раковин

Основными проблемами, с которыми сталкивается пациент после отопластики, являются скопления сгустков крови в области, где выполнялась пластическая операция. При отсутствии должного антисептического ухода у пациента может произойти инфицирование послеоперационной раны. При индивидуальных особенностях кожи может сформироваться грубый келоидный рубец.

Источник