Почему говорят пермяки соленые уши

Пермяк соленые уши – эта фраза стала нарицательной и у многих на слуху. Откуда возникло это название? Окунемся в историю Перми).

На самом деле есть несколько версий происхождения данного названия. Рассмотрим все из них.

Источник: pastvu.com

В 18 веке в России соль считалась очень дорогим товаром. Видимо оттуда и пошла поговорка – “Просыпать соль-к ссоре”).

Крупнейшие залежи соли были обнаружены в районе Соликамска, откуда он и получил свое название. Заправляли всем в те времена знаменитые купцы Строгановы.

Иллюстрация с 4fasol.com

Они и получили добро на разработку месторождения. Благодаря этому их состояние выросло в разы. Женщины и мужчины из бедных слоев населения работали на залежах соли и им приходилось таскать тяжелые мешки с солью по несколько пудов на своих плечах.

Иллюстрация с 4fasol.com

В то время не было даже элементарных приспособлений, позволяющих перемещать тяжеленные мешки с место на место. Во время движения жесткая мешковина натирала плечи.

Бедолагам рабочим приходилось подкладывать под мешки различные тряпки. А вот защитить как-нибудь уши никому в голову не приходило.

Попадая в незаживающие раны, соль вызывала жжение, дискомфорт и разъедала уши. Народная медицина видимо тоже была бессильна.

Уши становились красными и увеличивались в размерах. Такой эффект привлекал внимание издалека. И пермяков стали узнавать далеко за пределами родного города).

По другой версии те же самые бедолаги для добычи солевого раствора бурили скважину по несколько дней подряд. Представляю себе эту картину).

После чего в специальной избе на печи выпаривали воду из раствора, затем упаковывали в мешки. Соль парила на всей территории месторождения и оседала на всем, чем можно. В том числе и на ушах.

Опять же вызывая покраснение, шелушение, раздражение. Работы было настолько много, что работники не успевали толком умыться.

И это сказывалось на внешнем виде ушей, которые беспощадно разъедались солью.

Третья версия мне кажется вообще бредовой, хотя тоже имеет право на существование. Соль была валютой для различных расчетов.

А куда ее складывать? Конечно же в мешочки. Которые завязывались ниточкой. И куда вы думаете их весили?) Конечно же на уши)

Ведь другого места не было – вся одежда была без карманов. Неужели до такой степени глупые были жители?)

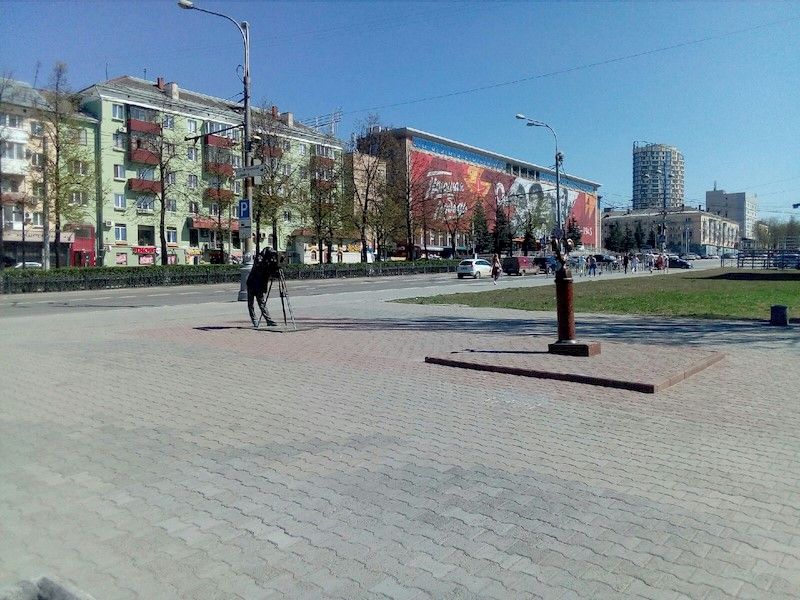

В 2006 году правительство Перми на средства Бин Банка было одобрено строительство памятника под названием “Пермяк Соленые Уши”.

В качестве напоминания пермякам через что пришлось пройти их предкам. Ну и для развлечения туристов.

Памятник состоит из двух частей – рамка с ушами на постаменте. Напротив нее фотограф, склонившийся над старинным фотоаппаратом и готовый сделать снимок.

По свежим данным в конце марта 2019г. памятник стали делить администрация гостиницы “Прикамья”, напротив которой установлен памятник и администрация Перми.

Суд встал на сторону гостиницы, которая выкупила участок под памятником еще в 2013 году.

Источник: pastvu.com

А вот так место под нынешним памятником выглядело в 1970 году).

Иллюстрация архива города Перми

Это фото датировано 1967 годом, на нем запечатлено строительство гостиницы Прикамье, перед которым спустя почти 40 лет будет установлен знаменитый памятник).

Дорогие читатели! Если вам понравилась статья, то, пожалуйста, поставьте “большой палец вверх”, оставьте комментарий, поделитесь публикацией с друзьями, подпишитесь на канал. Оригинал статьи размещен здесь.

Источник

Фразу “Пермяк – соленые уши” я слышал неоднократно, но никогда не придавал ей значения, пока не оказался в Пермском крае и не попал в музей соли в Соликамске, где все встало на свои места.

Про то, что соль из Перми развозилась долгое время по всей Московской области, я не знал. Местные поговаривают, что их соль самая лучшая, а правда это или традиционные рассказы для туристов, мы оставим специалистам. Лучше окунемся в историю добычи соли из-под земли. Именно из-под земли, как это было долгие годы в Пермском крае.

Чтобы дотянуться до соляного раствора (здесь его называют “рассол”), нужна была скважина от 60 до 180 метров. Скважину “бурили” в течение 3-5 лет!!!

Я не ошибся. Бурения как такового не было, просто вырывали яму на 2 метра и когда она наполнялась водой, в нее опускали деревянную трубу с выдолбленной сердцевиной. Труба медленно уходила под землю, а сверху ставили еще одну, и еще одну.

На фото видно калибр скважины из которой сначала добывали рассол бадьями, а только потом опустили трубу подъемного насоса.

Сначала рассол доставали как из колодца бадьями, а позже была сооружена и система подъемного насоса по типу современных нефтекачек, только приводимая в действие лошадьми.

Лошади ходили по кругу, а на сользаводе была специальная должность у мальчишек 10-12 лет – “ездок”, который должен был равномерно кататься на лошади и приводить в действие механизм, позже замененный электрическим мотором.

Электромотор должен был стоять на платформе слева, а с помощью редуктора приводился в действие механизм напоминающий современные “качалки”.

После подъема рассола он подавался в соседнее здание, где располагался, фактически отстойник и аккумулировался (собирался) добытый раствор. Жидкость подавалась по деревянным трубам зарытым в землю, которые сохранились до настоящего времени.

Другие трубы располагались снаружи и имели чопики: когда жидкость шла в накопитель, чопики вынимались, чтобы выпустить воздух, когда жидкость подавалась в варницу, чопики забивались, чтобы не выливалась. Никаких воздушных и обратных клапанов, все на механике и аналоговое.

Дальше соляной раствор подавался в варницу, на “сковороду”, так называемых цыренах или чренах. Где при поддержании постоянной температуры жидкость медленно выкипала, оставляя кристаллы соли.

Соль с нижнего этажа (цырена) лопатами перекидывалась наверх, на деревянную полку, где окончательно высыхала. Работники стояли в соляной каше в обычных лаптях. Представляете, что было с ногами?

Жар под цырен подавался из котельной по каменным воздуховодам, расположенным внизу. Кроме соляной пыли, каши под ногами, здесь было еще и очень жарко. Условия труда были не самыми лучшими, если не сказать обратного.

Еще одна интересная особенность – до 1940 года цырены были сделаны из клепанных листов стали и только в сороковом их заменили на сварные, которые уже не надо было постоянно герметизировать, чем раньше занимались подростки.

Процедура герметизации швов была просто, но не самой легкой: пока поверхность была еще теплой, перед заливанием очередной порции рассола, мальчишки выходили на нее и жуя черный хлеб, полученным мякишем замазывали все швы. Мякиш высыхал и не пропускал влагу.

Полученную соль свозили в амбары, куда поднимали ее на высоту трехэтажного здания и сбрасывали вниз. Позже, слежавшуюся соль для транспортировки просто откалывали и загружали на транспорт.

Амбар был огромный, но он не сохранился. Сохранилась только его часть, без подъездных пандусов, по которым катили тележки с солью под самую крышу.

Была попытка оптимизировать производство и сделать все этапы солеварения в одном здании, а не пускать раствор по трубам из одного в другое, но такая попытка не прижилась. В вижу высокой пожароопасности, один пожар губил сразу все производство, а если сгорало отдельное здание, то оставались другие.

Настала пора рассказать, почему у Пермяков уши соленые, хотя фотография вам все уже позволила понять. Соль переносили на спине, по 60-80 килограмм, а соляная пыль по-любому просачивалась через мешки и попадала на кожу и больше всего от этого страдали уши…

Теперь вы знаете, почему соль так ценилась и какого труда и времени стоил тот самый “пуд соли”…

#ДзенПутешествие продолжается. Следите за обновлениями на канале “Путешествия за рулем“, ведь впереди еще много интересного…

Мы все еще принимаем ваши комментарии, на какую тему вы бы хотели увидеть публикации и репортажи из путешествия. Пока у нас заказы только на музей паровозов и пейзажи края и они обязательно будут.

Ждем и ваших пожеланий…

Источник

У многих народов мира есть свои полушутливые-полуоскорбительные прозвища, подаренные представителями других наций. Французов зовут «лягушатниками» из-за пристрастия к блюдам из лягушачьих лапок. Итальянцы с незапамятных времен — «макаронники». Что поделаешь, любят жители Апеннинского полуострова пасту, а главное, умеют ее готовить.

Аналогичные названия нередко встречаются и у жителей отдельных городов. На Руси их обычно давали по роду деятельности подавляющего числа горожан. Однако прозвища подбирали такие заковыристые, что догадаться об их происхождении порой было очень нелегко.

Пермяк «соленые уши»

Пермь издавна была промысловым городом. Еще в XV веке здесь устроили обширные солеварни. Добычей и производством соли занималось почти все трудоспособное население Пермского края. От наименования этого промысла приток реки Камы стал называться «Усолкой», а город в ее верховьях — Усольем-на-Камском.

Пермяки поставляли русичам половину всей соли, которую те использовали в хозяйстве. Естественно, о производителях этой ценной пищевой добавки знала вся Русь. Слава — штука капризная. Она не только выделяет героя в толпе, но и навешивает на него ярлыки. Пермяки тоже получили свое клеймо. Их стали звать «солеными ушами».

Происхождение этого прозвища очень простое. Раньше огромные мешки с солью в подводы грузили крепкие, дородные мужики. Работники солеварни закидывали мешки на плечи и так переносили их в нужное место. Во время этого процесса соль понемногу просыпалась сквозь отверстия холщового мешка и попадала носильщикам на загривок и уши.

Постоянный контакт с солью раздражал кожу, вызывал покраснение. Постепенно у самых опытных и умелых солеваров уши приобретали стойкий пунцовый цвет, который практически не менялся со временем. По этим огненно-алым «соленым» ушам пермяков и узнавали в любом уголке России.

Интересно, что свое неофициальное прозвище жители Перми очень любят. В 2006 году в городе даже была открыта скульптура, которая так и называется «Пермяк соленые уши». Она представляет собой овальную рамочку с огромными ушами. Любой желающий может вставить в эту рамку свое лицо и сделать фото на память. В чувстве юмора пермякам точно не откажешь.

«Кислогнездые» борисоглебцы

Та же история и с жителями Борисоглебска. Обитатели этого городка в Тамбовской губернии издавна зарабатывали выделкой шкур. Работа прибыльная, но очень вредная и грязная. По традиционной технологии шкуры животных обрабатывали ольховой стружкой, оленьим пометом, мочой и другими дурно пахнущими дубильными средствами.

Готовая натуральная кожа получалась мягкой и нежной. За такую нередко брали золотом. Однако скорняки — работники, занятые в кожевенном производстве, — приходили домой ужасно грязные и насквозь пропитанные запахами дубильных составов.

Мытье в борьбе с этим злом почти не помогало. Постепенно жилье скорняка приобретало стойкий кислый душок. Вот за него жители Руси и называли трудяг из Борисоглебска «кислогнездыми» (то есть гнездо — жилье — у них кислятиной воняет). Свое прозвище жители этого города не любят и памятников в честь него ставить не собираются.

Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться

Источник

У многих народов мира есть свои полушутливые-полуоскорбительные прозвища, подаренные представителями других наций. Французов зовут «лягушатниками» из-за пристрастия к блюдам из лягушачьих лапок. Итальянцы с незапамятных времен — «макаронники». Что поделаешь, любят жители Апеннинского полуострова пасту, а главное, умеют ее готовить.

Аналогичные названия нередко встречаются и у жителей отдельных городов. На Руси их обычно давали по роду деятельности подавляющего числа горожан. Однако прозвища подбирали такие заковыристые, что догадаться об их происхождении порой было очень нелегко.

Пермяк «соленые уши»

Пермь издавна была промысловым городом. Еще в XV веке здесь устроили обширные солеварни. Добычей и производством соли занималось почти все трудоспособное население Пермского края. От наименования этого промысла приток реки Камы стал называться «Усолкой», а город в ее верховьях — Усольем-на-Камском.

Пермяки поставляли русичам половину всей соли, которую те использовали в хозяйстве. Естественно, о производителях этой ценной пищевой добавки знала вся Русь. Слава — штука капризная. Она не только выделяет героя в толпе, но и навешивает на него ярлыки. Пермяки тоже получили свое клеймо. Их стали звать «солеными ушами».

Происхождение этого прозвища очень простое. Раньше огромные мешки с солью в подводы грузили крепкие, дородные мужики. Работники солеварни закидывали мешки на плечи и так переносили их в нужное место. Во время этого процесса соль понемногу просыпалась сквозь отверстия холщового мешка и попадала носильщикам на загривок и уши.

Постоянный контакт с солью раздражал кожу, вызывал покраснение. Постепенно у самых опытных и умелых солеваров уши приобретали стойкий пунцовый цвет, который практически не менялся со временем. По этим огненно-алым «соленым» ушам пермяков и узнавали в любом уголке России.

Интересно, что свое неофициальное прозвище жители Перми очень любят. В 2006 году в городе даже была открыта скульптура, которая так и называется «Пермяк соленые уши». Она представляет собой овальную рамочку с огромными ушами. Любой желающий может вставить в эту рамку свое лицо и сделать фото на память. В чувстве юмора пермякам точно не откажешь.

«Кислогнездые» борисоглебцы

Та же история и с жителями Борисоглебска. Обитатели этого городка в Тамбовской губернии издавна зарабатывали выделкой шкур. Работа прибыльная, но очень вредная и грязная. По традиционной технологии шкуры животных обрабатывали ольховой стружкой, оленьим пометом, мочой и другими дурно пахнущими дубильными средствами.

Готовая натуральная кожа получалась мягкой и нежной. За такую нередко брали золотом. Однако скорняки — работники, занятые в кожевенном производстве, — приходили домой ужасно грязные и насквозь пропитанные запахами дубильных составов.

Мытье в борьбе с этим злом почти не помогало. Постепенно жилье скорняка приобретало стойкий кислый душок. Вот за него жители Руси и называли трудяг из Борисоглебска «кислогнездыми» (то есть гнездо — жилье — у них кислятиной воняет). Свое прозвище жители этого города не любят и памятников в честь него ставить не собираются.

Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться

Источник

Пермяк солёные уши – эта фраза стала нарицательной и у многих на слуху. Откуда возникло это название? Окунемся в историю Перми).

Пермяк солёные уши

Источник: pastvu.com

Первая версия

На самом деле есть несколько версий происхождения данного названия. Рассмотрим все из них.

В 18 веке в России соль считалась очень дорогим товаром. Видимо оттуда и пошла поговорка – “Просыпать соль-к ссоре”).

Крупнейшие залежи соли были обнаружены в районе Соликамска, откуда он и получил свое название. Заправляли всем в те времена знаменитые купцы Строгановы.

Иллюстрация с 4fasol.com

Они и получили добро на разработку месторождения. Благодаря этому их состояние выросло в разы. Женщины и мужчины из бедных слоев населения работали на залежах соли и им приходилось таскать тяжелые мешки с солью по несколько пудов на своих плечах.

Иллюстрация с 4fasol.com

В то время не было даже элементарных приспособлений, позволяющих перемещать тяжеленные мешки с место на место. Во время движения жесткая мешковина натирала плечи.

Бедолагам рабочим приходилось подкладывать под мешки различные тряпки. А вот защитить как-нибудь уши никому в голову не приходило.

Попадая в незаживающие раны, соль вызывала жжение, дискомфорт и разъедала уши. Народная медицина видимо тоже была бессильна.

Уши становились красными и увеличивались в размерах. Такой эффект привлекал внимание издалека. И пермяков стали узнавать далеко за пределами родного города).

Вторая

По другой версии те же самые бедолаги для добычи солевого раствора бурили скважину по несколько дней подряд. Представляю себе эту картину).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен – ПермячOk!

Узнавайте первыми об истории родного города!

После чего в специальной избе на печи выпаривали воду из раствора, затем упаковывали в мешки. Соль парила на всей территории месторождения и оседала на всем, чем можно. В том числе и на ушах.

Опять же вызывая покраснение, шелушение, раздражение. Работы было настолько много, что работники не успевали толком умыться. И это сказывалось на внешнем виде ушей, которые беспощадно разъедались солью.

Третья

Третья версия мне кажется вообще бредовой, хотя тоже имеет право на существование. Соль была валютой для различных расчетов.

А куда ее складывать? Конечно же в мешочки. Которые завязывались ниточкой. И куда вы думаете их весили?) Конечно же на уши)

Ведь другого места не было – вся одежда была без карманов. Неужели до такой степени глупые были жители?)

Памятник Пермяк солёные уши

В 2006 году правительство Перми на средства Бин Банка было одобрено строительство памятника под названием “Пермяк Солёные Уши”.

В качестве напоминания пермякам через что пришлось пройти их предкам. Ну и для развлечения туристов.

Памятник состоит из двух частей – рамка с ушами на постаменте. Напротив нее фотограф, склонившийся над старинным фотоаппаратом и готовый сделать снимок.

По свежим данным в конце марта 2019г. памятник стали делить администрация гостиницы “Прикамья”, напротив которой установлен памятник и администрация Перми.

Суд встал на сторону гостиницы, которая выкупила участок под памятником еще в 2013 году.

Источник: pastvu.com

А вот так место под нынешним памятником выглядело в 1970 году).

Иллюстрация архива города Перми

Это фото датировано 1967 годом, на нем запечатлено строительство гостиницы Прикамье, перед которым спустя почти 40 лет будет установлен знаменитый памятник).

Источник

Уженок Дождя

Высший разум

(117378)

10 лет назад

Поговорка, которой с давних лет нарекли жителей Прикамья. Это исторически связано с развитием соляного промысла в Верхнекамье. Еще в 1430 году купцы Калинниковы заложили первые соляные варницы в районе современного Соликамска. Варницы ставили в Дедюхино, Пыскоре, Ленве, Веретье и Орле и других местах. Соль-“пермянка” доставлялась водным путем на крупнейшие ярмарки России и пользовалась неизменным спросом.

Добывали соль в то время из соляных рассолов, выпаривая из воды естественных соленых источников, а чаще из рассола, выкачиваемого из-под земли через скважины.

Труд на солеварнях был тяжелый и изнурительный. Скважины для подъема рассола бурились вручную с помощью ворота. Несколько рабочих, наваливаясь грудью на горизонтальную перекладину ворота, крутили его день и ночь, четырьмя сменами по 8 часов. За сутки удавалось пробурить земли на 3 вершка (около 13,5 см) , а при плотном грунте – по полвершка (около 2 сантиметров) .

Разработка одной трубы длилась от 4 до 6 лет.

Для подъема рассола из скважины строили рассолоподъемную башню. Для выпаривания соли из рассола – курную избу, а затем внутри варницы рыли квадратную яму-печь. Соль выпаривали, просушивали, складировали, а по большой воде мешками по 4-5 пудов (64-80 килограммов) грузили на баржи и отправляли на продажу.

Переносили мешки с солью наемные соленосы. По деревянным трапам они носили мешки на головах. Отдыхать не полагалось, чтобы не случилась заминка. С каждых 1000 пудов соленос получал 2 рубля 50 копеек, что составляло 40 копеек в день и то для очень здорового человека. Вынимальщики соли получали по 33 копейки в день, повара (варили соль) – 15 рублей в месяц, кочегары – 30 копеек в день, вертельщики-бурильщики – 25 копеек в день (для сравнения – пуд хлеба в 1874 году в розницу стоил 80 копеек) .

Работали с 7 утра до полудня и с двух часов дня до восьми вечера. В течение 11 часов соленос должен был быстро переносить на голове мешки с солью вверх по наклонным доскам на баржу и возвращаться бегом обратно. Часто эту работу выполняли и женщины, и даже дети. Когда на месте мужчин работали женщины, они получали меньше, несмотря на одинаковый труд.

Весной с наступлением половодья к соляным амбарам или, как их называли, магазинам, подводились на погрузку баржи. Владельцы барж устанавливали на палубе весы. После этого к владельцу баржи записывались соленосы (женщины) , резатые (считать мешки) и весовщики. Соленоски работали десятком и постоянно на одних и тех же весах до окончания погрузки. Соль в амбарах (магазинах) часто слеживалась в камень, поэтому к работе привлекали еще и солерубов.

Многие люди работали на солеварнях не по одному десятку лет, начиная с малолетства на рытье канав и пересчете мешков. От переноски еще влажной соли на голове от тяжести деформировался череп, к старости отказывали мышцы, поднимающие веки, проедало крепким солевым стоком кожу за ушами. После каждого дня работы на соли рабочие были вынуждены уносить одежду с собой и стирать, иначе утром ее, задубевшую от соли, нельзя было надеть.

Источник: Все это привело к рождению поговорки: “Пермяк – соленые уши”.

Тёма

Профи

(849)

10 лет назад

Пермяк солёные уши -достопримечательность Перми, жанровая городская скульптура.

Скульптура состоит из двух частей — фигуры фотографа и круглой рамки с большими ушами, в которую фотографирующиеся могут поместить своё лицо.

«Пермяк солёные уши» — традиционное прозвище жителей пермских земель. По легенде, связано с распространённым в крае промыслом солеварения. Считается, что прозвище получили работники, таскавшие на плечах мешки соли, отчего их уши пропитывались солью и краснели.

Макс-75

Гуру

(4282)

10 лет назад

В Пермском крае расположено крупное месторождение калийных солей. В стародавние времена всю пищевую соль производили там, и были солеварни там же были. Так что “солёные уши” появились неспроста))

Лео

Мастер

(1676)

10 лет назад

Дело в том, что в Пермском крае соль добывают очень давно, вся погрузка соли на баржи происходила вручную, т. е. наваливают грузчику мешок с солью на спину и он его тащит, а соль просыпается, в том числе и за уши попадает, уши от этого раздражаются и краснеют. Поэтому Пермяк – солёные уши.

Источник