Правой рукой через левое ухо

В России в первый класс принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Одни родители считают своих детей вундеркиндами, которым уже интегралы по плечу, другие думают, что перед ними — малыши, которые еще не набегались. Есть и реальное опасение — если ребенок пересидит дома, программа первого класса ему покажется скучной. Но как же понять, пора детям в школу или нет?

Учеба для первоклассника — это физическая нагрузка, и немалая. Да, хороший учитель будет делать на уроках физкультминутки, менять ритм обучения, но все равно — ученику придется сидеть по 4–5 часов за партой. Как определить, готов ли ребенок к школьным нагрузкам первого класса, рассказала кандидат биологических наук Екатерина Плышевская, педагог психолого-физиологической лаборатории Владимирского пединститута, которая занимается тестированием будущих первоклассников, директор школы №29 города Владимира.

Итак, будущий школьник должен уметь:

1. Показать зубы

Количество постоянных зубов — признак физиологической зрелости ребенка в этом возрасте. К 7 годам должно быть 6–8 постоянных зубов, должны поменяться резцы и обычно два коренных. Это знак того, что кости ребенка достаточно сформированы, чтобы он мог без вреда для осанки сидеть по 40 минут в течение урока.

2. Достать правой рукой левое ухо

Это «филиппинский тест» — ребенок, протянув руку сверху через голову, должен выпрямленной ладонью накрыть половину уха, а лучше — закрыть ухо рукой полностью, не наклоняя голову.

Этот тест вместе с предыдущим показывает биологический возраст ребенка. Может, ему по документам уже 7 лет, и умственно он соответствует возрасту и даже опережает, но по биологическому отстает. Физически ребенку только шесть, он еще не созрел.

И школьные нагрузки, особенно при программе повышенной сложности, могут навредить его здоровью — он начнет болеть, начнутся психофизиологические нарушения. В этих случаях, может быть, лучше подождать год или выбрать школу с более простой программой.

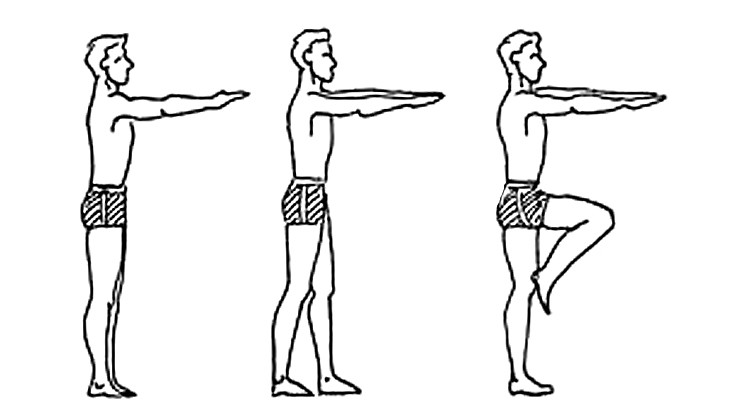

3. Стоять на одной ноге

Тест «Поза Ромберга»: надо встать на одну ногу, другую согнуть, ступню прижать к колену, руки вытянуть вперед и закрыть глаза. К 7 годам ребенок может так простоять 8–10 секунд, если меньше — это признак физиологической незрелости скелета, неготовности к школе.

Тест «Поза Ромберга»

4. Рисовать «дорожки», не заступая за края

Тест на мелкую моторику. Нужно выбрать картинки, где двумя близко расположенными линиями нарисованы «волны», и попросить ребенка провести третью между ними. Если линия нарисована в центре, не касается двух других — это признак готовности руки к обучению письму.

Любой ребенок рисует лет с двух, держит карандаш в руке. Но особенность письма — более мелкие элементы, чем при рисунке. Если ребенку не даются такие извилистые линии, значит, рука не готова к письму, и возникнут проблемы: ребенок не сможет весь урок выводить элементы букв, будет быстро уставать, отвлекаться и в конце концов возненавидит письмо.

5. Считать в обратную сторону

Современные дети чуть ли не с двух лет умеют считать до 10, с четырех — до ста, до тысячи. Но это механическое действие, ребенок еще не понимает числового ряда. А вот основы логического мышления показывает умение считать в обратную сторону: от 10 до 1.

Если ребенок может свободно ориентироваться в числовом ряде хотя бы в пределах десятка, то есть посчитать в обратном порядке, значит, он готов к изучению математики. А более сложный уровень — если ребенок может без подготовки посчитать через один: 10–8–6–4. Это позволяет надеяться, что ребенок без проблем будет осваивать программу повышенной сложности.

6. Самостоятельно одеваться

Пресловутые шнурки завязывать не обязательно — просто купите ребенку всю обувь на липучках, упростите всем жизнь. Но ребенок должен уметь снять и надеть штаны целиком, а не застывать в одной штанине, задумавшись о жизни. Должен уметь надеть куртку и намотать шарф — пусть криво-косо, учитель поправит. Но процедура одевания-раздевания «от и до» должна быть освоена.

7. Есть вилкой

Да, многие дети к 7 годам умеют пользоваться только ложкой. У меня был первый класс, где из 30 ребят 10 не умели есть вилкой. А мамы с сознанием своей правоты сообщали: «Дома я его кормлю».

Дома вы можете общаться с ребенком, как хотите, но в школе он должен уметь взять тарелку и держать ложку и вилку. Перемена короткая, и если ребенок не будет уметь есть сам, он останется голодным.

8. Следовать инструкциям учителя

Школа — это социум. Ребенок к первому классу должен уметь понимать инструкцию взрослого человека, не члена семьи.

«Достали учебники. Взяли ручки», — как показывает мой опыт, даже такие простые инструкции многие дети не понимают. У тех, кто ходил в садик, проблем меньше, а вот «домашние» дети часто просто не слышат посторонних взрослых.

К выполнению простых инструкций надо готовить детей лет с пяти. Да и с детсадовцами бывают проблемы, родители могут внушать ребенку, что правильно — только то, что говорят они, а остальных слушать не надо.

Но и тут важно не переборщить: ребенок не должен любого взрослого воспринимать как истину в последней инстанции. Дети должны понимать границы. Когда учитель говорит: «Взяли ручки и пишем» — это надо выполнять. Когда незнакомец на улице подходит и говорит: «Идем со мной» — ни в коем случае! Ребенок в 5–6 лет такие границы уже в состоянии усвоить.

Что же делать, если он еще не готов?

Чтобы определить, готов ли ребенок к школе, смотрите только на него. Не на соседей, не на учителей. Когда ко мне приходит на консультацию мама и жалуется, что ребенок в 6 лет не читает, а «соседка говорит, что у нее с четырех лет на двух языках читает», я всегда отвечаю: «Ну так и вы говорите».

Что касается физического развития, надо смотреть на сочетание признаков. Если к 6,5 годам только начали выпадать молочные зубы, в «филиппинском тесте» ребенок не достает до уха, не получается «поза Ромберга» — значит, ребенок просто еще не созрел физически. Он не сможет высидеть 40 минут урока, будет быстро утомляться, пропускать объяснения, возникнут проблемы с усвоением материала. Тогда надо просто дать ребенку «созреть», отложить поступление в школу на год.

Если не соответствует школьной норме только один признак — например, зубы не начали меняться, сейчас это частый случай, но вы видите, что ребенок может долго и сосредоточенно выполнять задания, а не срывается с места каждые 10 минут — в школу пора. А зубы вырастут в свой срок.

Если ребенок психологически не совсем готов: боится оставаться один, не может сам одеться, не помнит, куда минуту назад положил свою вещь, и возраст позволяет отложить поступление в школу на год — лучше это сделать. Вы не поверите, как быстро меняются дети в этом возрасте, между 6 и 7 годами целая эпоха. Семилеткам учеба всегда дается проще, чем шестилетним, если речь не идет о вундеркинде.

Если уже скоро семь с половиной, а проблемы не исчезли, — выбирайте школу со щадящей программой. Ближе к дому, с малой наполняемостью классов. Не гонитесь за программами повышенной сложности: если у ребенка позже проявятся способности и интерес к серьезным предметам, переведете в другую школу.

В программе начальной школы нет ничего, что потом нельзя наверстать за пару месяцев. Главное, не отбить у ребенка желание учиться.

Источник

Конечно, Госплану было виднее, где и что продавать. А может быть, стояли за этими встречными перевозками на восемь тысяч километров какие-либо политические соображения, недоступные разуму простого советского человека. Но на взгляд обывателя везти в Калининград шпроты с Дальнего Востока (и наоборот) было экономическим идиотизмом. В случае с СССР — не единственным: тогда любили чесать правое ухо левой рукой. Может, потому и распалась сверхдержава так легко?

Что день грядущий нам готовит?

Похоже, что ничего хорошего.И называется это ничего хорошего «2016 год», ибо с 1 апреля 2016 года для калининградских предпринимателей отменяются преференции ОЭЗ. А это, по оценкам многих экспертов, вызовет падение внутреннего регионального продукта процентов на 20, произойдет резкое сжатие потребительского рынка и снижение всех объемов торговли и производства.

Ну, и безработица, конечно, которой наиболее напуганные прогнозируют аж утроение — примерно до 50 тысяч человек. К слову сказать, это примерно столько же, сколько работников потребуется «Автотору» для воплощения его программы «балтийского Детройта», и примерно половина от того, что потребуется региону, воплоти мы госпрограмму развития Калининградской области хотя бы наполовину. Но где мы возьмём эти рабочие руки без 2016 года, почему-то никого не волнует.

Типа — как у Салтыкова-Щедрина в «Диком помещике»: «Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд». Ну как-то так…

Впрочем, и «Автотор» с его Детройтом, и госпрограмма — это ещё вилами по Прегелю писано, а 2016 год точно наступит. И, естественно, в Калининграде бьют тревогу, а в Москве нам внимают и думу думают. Причём сначала все казалось просто: полгода назад Дмитрий Медведев на совещании с участием ряда федеральных министров, руководства области и региональных бизнесменов пообещал «компенсацию транспортных издержек предприятий в рамках повышенных по сравнению с „Большой Россией” тарифов, компенсацию таможенных пошлин, а также прямое субсидирование региональных предприятий».

Однако потом в Москве, видимо, посчитали, во что это выльется, и призадумались. На днях на закрытом заседании по проблемам Калининградской области при президенте РФ обсуждались уже два варианта: компенсировать предпринимателям транспортную удалённость региона от остальной России или возместить предприятиям, потерявшим льготы, недополученные прибыль и доход. Обратите внимание: не «и — и», а «или».

А счастье было так возможно…

Что до калининградского бизнеса, то что болит, о том он и говорит. Цитирую уполномоченного по правам предпринимателей в Калининградской области Георгия Дыханова: «С моей точки зрения, нужно говорить об удалённости региона и её компенсации. Задача Калининграда — доказать, что литовско-белорусскую часть пути, которая на сегодняшний день составляет до 60 процентов затрат на транспортировку, необходимо возмещать, чтобы выравнять тариф».

Тем более что не мы первые: Дальний Восток, например, «сумел доказать, что достаточно удалён от остальной территории РФ», и получить определённые льготы. Правда, он и действительно удалён — это очевидно любому, кто в школе учил географию. Наша же удалённость не столько географическая, сколько политическая, что несколько меняет дело и по-иному расставляет акценты.

Тем более что не мы первые: Дальний Восток, например, «сумел доказать, что достаточно удалён от остальной территории РФ», и получить определённые льготы. Правда, он и действительно удалён — это очевидно любому, кто в школе учил географию. Наша же удалённость не столько географическая, сколько политическая, что несколько меняет дело и по-иному расставляет акценты.

Впрочем, эти тонкости наших бизнесменов не волнуют. Снова цитирую господина Дыханова: «Давайте всё-таки перейдём к компенсации транспортной удалённости, будем, условно говоря, дотировать весь товар, который идёт из Калининграда в Россию, или сырьё, которое везётся в Калининград из России». Такая вот экономика…

Возможно, с точки зрения регионального бизнесам это и оправданно. Но (поправьте меня, если я ошибаюсь) это в корне меняет саму идею калининградской ОЭЗ, которая задумывалась не только для выживания региона, но ещё и для его развития, для того, чтобы он мог вносить свой прибыльный и рентабельный вклад в экономику страны, а не висеть у неё на шее ненужной гирей.

Ситуация достаточно проста: либо мы производим что-то, что почему-либо нельзя дешевле производить в России — и тогда доплата за политотдалённость экономически объяснима, либо это чистый убыток, экономически никак не оправданный. В своё время автор идеи калининградской ОЭЗ Юрий Маточкин мечтал о том, что КО станет ярмаркой российских товаров в Северной Европе, а получилось ровно наоборот, что давно раздражало Москву. Теперь же ей предлагают за это ещё и заплатить.

Искусство дать сдачи

Если упростить ситуацию до очевидности, то выхода у нас и у Москвы два. Первый: мы признаём, что Калининградская область — чисто политический (вариант — военный) проект, перестаем морочить голову экономикой и соглашаемся, что за удовольствие иметь плацдарм в Северной Европе надо платить — и тогда, особо не страдая по поводу самоокупаемости, вешаем регион на шею России, как орден за победу в Великой Отечественной войне, который полагается носить с гордостью, не пища, что он тяжёлый.

И второй: мы ищем такие варианты развития Калининградской области, которые позволили бы ей влиться в экономику страны в качестве прибыльной, а не расходной части. И почему-то кажется, что промышленность (учитывая отсутствие сырья и избытка рабсилы и сложности с логистикой), равно как и порты, в число этих вариантов не входят. Ну, может, только пищевая, на привозном сырье, — и то если будет привоз.

Это, если помните, Кавказ был и здравницей, и кузницей, и житницей, нам же климат, логистика и политическая ситуация этого не позволят. Хотя с политической ситуацией стоило бы разобраться. Обратите внимание на вышеприведённые слова Дыханова про «литовско-белорусскую часть пути». Слушайте, а это не президент Белоруссии недавно говорил, что чувствует особую ответственность за Калининградскую область?

Это, если помните, Кавказ был и здравницей, и кузницей, и житницей, нам же климат, логистика и политическая ситуация этого не позволят. Хотя с политической ситуацией стоило бы разобраться. Обратите внимание на вышеприведённые слова Дыханова про «литовско-белорусскую часть пути». Слушайте, а это не президент Белоруссии недавно говорил, что чувствует особую ответственность за Калининградскую область?

Ну вот, прекрасная возможность эту ответственность воплотить в реальное дело — сделать так, чтобы белорусская часть пути перестала быть препятствием на свободном и дешёвом пути в Калининградскую область. Всё калининградцам легче будет. Надо только, чтобы кто-нибудь батьке Лукашенко это подсказал. И тогда останется только литовская часть пути. И вот тут многое, сдаётся, зависит от политической воли и умения дать сдачи.

Ибо что-то мне подсказывает, что экономика могучего литовского государства гораздо больше зависит от России, чем российская — от Литвы. И это даёт возможность несколько надавить на литовских соседей, а не уворачиваться, как мы это делаем второй десяток лет, и делать вид, что ничего не происходит. Понятное дело, что связываться не хочется, ибо визгу не оберешься, а платить Литве за транзит, а потом доплачивать за то же самое Калининграду — хочется? К тому же визг и без того оглушающий, хотя мы по-настоящему ещё и не давили.

Тем более что в истории с Украиной Россия уже показала, что её экономическое терпение небеспредельно. К слову, на днях Россия запретила Украине возить из Донбасса уголь через свою территорию. А уж Литва, судя по её к нам отношению, точно не друг, не товарищ и не брат.

Но самым простым и достойным, конечно, было бы всё-таки попытаться найти такой вариант развития региона, который использовал бы достоинства его местоположения, а не вынуждал компенсировать недостатки оного. Только это отдельная тема, требующая мозгового штурма — и здесь, и в Москве.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции Калининград.Ru

Источник

Учеба для первоклассника — это физическая нагрузка, и немалая. Как определить, готов ли к этому ребенок? У каждого педагога тут свой подход. Но мы нашли довольно четкие критерии от специалиста психолого-физиологической лаборатории, которая занимается тестированием будущих первоклассников, кандидата биологических наук Екатерины Плышевской. Чтения и письма в списке нет, а что же тогда должен уметь ребенок?

1. Отрастить 6-8 постоянных зубов

Количество постоянных зубов — признак физиологической зрелости ребенка в этом возрасте. К 7 годам должно быть 6–8 постоянных зубов, должны поменяться резцы и обычно два коренных. Это знак того, что кости ребенка достаточно сформированы, чтобы он мог без вреда для осанки сидеть по 40 минут в течение урока.

2. Достать правой рукой левое ухо

Это «филиппинский тест» — ребенок, протянув руку сверху через голову, должен выпрямленной ладонью накрыть половину уха, а лучше — закрыть ухо рукой полностью, не наклоняя голову.

Этот тест вместе с предыдущим показывает биологический возраст ребенка. Может, ему по документам уже 7 лет, и умственно он соответствует возрасту и даже опережает, но по биологическому отстает. Физически ребенку только шесть, он еще не созрел.

И школьные нагрузки, особенно при программе повышенной сложности, могут навредить его здоровью — он начнет болеть, начнутся психофизиологические нарушения. В этих случаях, может быть, лучше подождать год или выбрать школу с более простой программой.

3. Стоять на одной ноге

Тест «Поза Ромберга»: надо встать на одну ногу, другую согнуть, ступню прижать к колену, руки вытянуть вперед и закрыть глаза. К 7 годам ребенок может так простоять 8-10 секунд, если меньше — это признак физиологической незрелости скелета, неготовности к школе.

Тест «Поза Ромберга»

4. Рисовать «дорожки», не заступая за края

Тест на мелкую моторику. Нужно выбрать картинки, где двумя близко расположенными линиями нарисованы «волны», и попросить ребенка провести третью между ними. Если линия нарисована в центре, не касается двух других — это признак готовности руки к обучению письму.

Любой ребенок рисует лет с двух, держит карандаш в руке. Но особенность письма — более мелкие элементы, чем при рисунке. Если ребенку не даются такие извилистые линии, значит, рука не готова к письму, и возникнут проблемы: ребенок не сможет весь урок выводить элементы букв, будет быстро уставать, отвлекаться и в конце концов возненавидит письмо.

5. Считать в обратную сторону

Современные дети чуть ли не с двух лет умеют считать до 10, с четырех — до ста, до тысячи. Но это механическое действие, ребенок еще не понимает числового ряда. А вот основы логического мышления показывает умение считать в обратную сторону: от 10 до 1.

Если ребенок может свободно ориентироваться в числовом ряде хотя бы в пределах десятка, то есть посчитать в обратном порядке, значит, он готов к изучению математики. А более сложный уровень — если ребенок может без подготовки посчитать через один: 10–8–6–4. Это позволяет надеяться, что ребенок без проблем будет осваивать программу повышенной сложности.

6. Самостоятельно одеваться

Пресловутые шнурки завязывать не обязательно — просто купите ребенку всю обувь на липучках, упростите всем жизнь. Но ребенок должен уметь снять и надеть штаны целиком, а не застывать в одной штанине, задумавшись о жизни. Должен уметь надеть куртку и намотать шарф — пусть криво-косо, учитель поправит. Но процедура одевания-раздевания «от и до» должна быть освоена.

7. Есть вилкой

Да, многие дети к 7 годам умеют пользоваться только ложкой. У меня был первый класс, где из 30 ребят 10 не умели есть вилкой. А мамы с сознанием своей правоты сообщали: «Дома я его кормлю».

Дома вы можете общаться с ребенком, как хотите, но в школе он должен уметь взять тарелку и держать ложку и вилку. Перемена короткая, и если ребенок не будет уметь есть сам, он останется голодным.

8. Следовать инструкциям учителя

Школа — это социум. Ребенок к первому классу должен уметь понимать инструкцию взрослого человека, не члена семьи.

«Достали учебники. Взяли ручки», — как показывает мой опыт, даже такие простые инструкции многие дети не понимают. У тех, кто ходил в садик, проблем меньше, а вот «домашние» дети часто просто не слышат посторонних взрослых.

К выполнению простых инструкций надо готовить детей лет с пяти. Да и с детсадовцами бывают проблемы, родители могут внушать ребенку, что правильно — только то, что говорят они, а остальных слушать не надо.

Но и тут важно не переборщить: ребенок не должен любого взрослого воспринимать как истину в последней инстанции. Дети должны понимать границы. Когда учитель говорит: «Взяли ручки и пишем» — это надо выполнять. Когда незнакомец на улице подходит и говорит: «Идем со мной» — ни в коем случае! Ребенок в 5–6 лет такие границы уже в состоянии усвоить.

Что делать, если ребенок еще не готов?

Чтобы определить, готов ли ребенок к школе, смотрите только на него. Не на соседей, не на учителей. Когда ко мне приходит на консультацию мама и жалуется, что ребенок в 6 лет не читает, а «соседка говорит, что у нее с четырех лет на двух языках читает», я всегда отвечаю: «Ну так и вы говорите».

Что касается физического развития, надо смотреть на сочетание признаков. Если к 6,5 годам только начали выпадать молочные зубы, в «филиппинском тесте» ребенок не достает до уха, не получается «поза Ромберга» — значит, ребенок просто еще не созрел физически. Он не сможет высидеть 40 минут урока, будет быстро утомляться, пропускать объяснения, возникнут проблемы с усвоением материала. Тогда надо просто дать ребенку «созреть», отложить поступление в школу на год.

Если не соответствует школьной норме только один признак — например, зубы не начали меняться, сейчас это частый случай, но вы видите, что ребенок может долго и сосредоточенно выполнять задания, а не срывается с места каждые 10 минут — в школу пора. А зубы вырастут в свой срок.

Если ребенок психологически не совсем готов: боится оставаться один, не может сам одеться, не помнит, куда минуту назад положил свою вещь, и возраст позволяет отложить поступление в школу на год — лучше это сделать. Вы не поверите, как быстро меняются дети в этом возрасте, между 6 и 7 годами — целая эпоха. Семилеткам учеба всегда дается проще, чем шестилетним, если речь не идет о вундеркинде.

Если уже скоро семь с половиной, а проблемы не исчезли, — выбирайте школу со щадящей программой. Ближе к дому, с малой наполняемостью классов. Не гонитесь за программами повышенной сложности: если у ребенка позже проявятся способности и интерес к серьезным предметам, переведете в другую школу.

В программе начальной школы нет ничего, что потом нельзя наверстать за пару месяцев. Главное, не отбить у ребенка желание учиться.

Источник: pravmir.ru

Источник