Серьга в правом ухе казака

Обычай носить серьгу в ухе повёлся у казаков с незапамятной древности.

Византийский историк Лев Диакон, описывая пришедшего на переговоры к византийскому императору Иоанну Цимисхию русского князя Святослава Игоревича (971 год), отметил, что «в одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином, посреди их вставленным».

Носили серьгу в ухе многие воинственные степные народы той поры: хазары, печенеги, половцы, татары… Через множество поколений и перемен этнографического состава, этот обычай дошёл до казаков Нового времени, живших в тех же местах и являвшихся потомками тех же народов, включая древних русов.

Условный язык серег

Конечно, были эти серьги не такими богатыми, как у самого князя Святослава. Но они имели своё символическое значение.

Известно, что в 19 веке у донских казаков серьги обозначали положение казака в семье. При этом не всякий казак мог носить серьгу. Это делалось только в отдельных, хорошо известных казакам случаях.

Серьга в левом ухе означала, что казак – единственный сын у своих родителей. Правда, у него могли быть сёстры. Если казак вешал серьгу в правое ухо, это значило, что он – последний мужчина в своём роду, который прервётся в случае его гибели. У такого казака не было ни братьев, ни племянников, ни двоюродных братьев. Серьги в обоих ушах свидетельствовали, что казак – единственный ребёнок в семье, у него нету даже сестёр.

Таким образом, не зная казака лично, казачий командир сразу всё понимал о семейном статусе подчинённого. Командиры, видя казаков с серьгами в ушах, то есть с такими условными знаками, старались по возможности беречь их на войне. Конечно, это удавалось не везде и не всегда.

Любопытно, что мужчины на Дону не носили никаких колец, в том числе обручальных и свадебных, на пальцах. Это была исключительно женская привилегия, там была своя система условных обозначений, но о ней как-нибудь в другой раз.

Символика серег

Издавна серьга имела форму полумесяца. Это имеет множество трактовок, вплоть до того, будто казаки чуть ли не до времён Петра Великого были мусульманами. На самом деле, с исламом это исходно никак не было связано. Но религиозные корни имеет.

Серьги носили и в Древней Руси. Если мы посмотрим на них, то увидим в их форме ещё не утраченный, постоянно повторяющийся мотив змея. Змей – глубоко архаичный религиозный символ, теряющийся в глубине тысячелетий. Первоначально ношение фигурки змея могло означать поклонение ему или божеству, с ним связанному. Древний славянский бог подземного мира Велес имел в качестве одного из священных (тотемных) животных змею.

Потом, когда князь Владимир провёл реформу языческой религии Руси, то упразднил культ Велеса. Верховным богом на Руси стал почитаться Перун, бог грозы, войны и дружины. Перун сродни скандинавскому Тору, победившему Мирового Змея. С этим связан и постоянный мотив русских сказок (остаточных мифов), в которых герой побеждает Змея Горыныча. Так что ношение змеи в ухе стало означать уже победу над Змеем.

С утверждением христианства этот мотив был переосмыслен в духе сказания о победе Святого Георгия над драконом.

А в конце 19 века в казачьих серьгах появляется новая деталь – крест на змее-полумесяце. Это было связано с войной 1877-1878 гг. с Турцией и символизировало победу христианского креста над исламским полумесяцем.

Источник

Серьга в ухе у мужчин ассоциируется у современных людей с совершенно разными ситуациями. Одни читают это модным, другие нелепым, а третьи, ввиду отсутствия толерантности, считают такое украшение неприемлемым для настоящего мужчины.

Многие также уверены, что молодежь попросту копирует образы киногероев или персонажей любимых книг. Как бы то ни было, а особого значения такому украшению никто не придает. Но было время, когда носить серьгу могли только определенные представители сильного пола.

В частности серьга в ухе была обязательным аксессуаром донских казаков. Причем не простая серьга, а серебряная, выполненная в форме полумесяца и с крестом. Серьгу даже описывал Шолохов в своем произведении “Тихий Дон” – она считалась символом казаков, и именно по ней можно было их отличить от представителей других слоев населения.

Серьга казака выглядела примерно вот так:

Многие в наше время задаются вопросом, а потому именно серьга? И какое значение имело украшение в былые времена? Ответов на данный вопрос сразу несколько:

- одни уверены, что это просто крашение;

- другие считают серьгу оберегом каждого казака;

- третьи называют ее отличительным знаком.

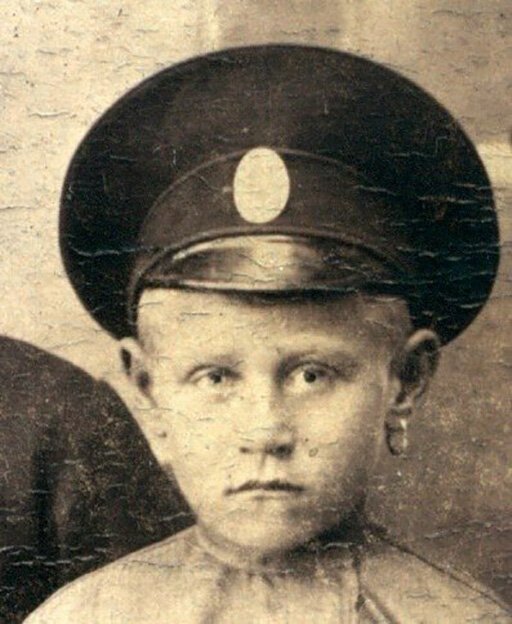

Серьги носили казаки с самого детства. Сыновьям уже взрослые мужчины прокалывали ухо чуть ли не в младенчестве, как бы предрекая судьбу своему чаду.

Ответ на вопрос о предназначении украшения могут дать историки. Мнение о простом украшении сразу можно назвать неверным — мужественные казаки совсем не беспокоились насчет своей внешности, и уж тем более, насчет стиля.

Мнение насчет оберега также не совсем верное — серьгу, как оказывается, могли носить далеко не все. Причем серьга не обязательно должна быть одна. Две надевались в особых случаях, и иногда даже без особого желания носящего.

Так, по словам специалистов, в левом ухе серьгу носили те представители казачества, которые были наследниками в своих семьях. Это был единственный ребенок в семье мужского пола. У казака могли быть сестры, а вот братьев точно не было.

В правом ухе носили серьгу те, кто нес звание последнего мужчины в своем роде. То есть, у казака не было родных и даже двоюродных братьев, племянников и родственников мужского пола другой важности. Гибель казака означала, то род окончательно прервался.

Две серьги носили казаки, у которых не было братьев и сестер — то есть, в семье казак рос один.

Важностью серьги не была демонстрация наличия у тебя многочисленных родственников. Командиры обращали внимание на серьги, когда собирали людей для выполнения конкретных задач. На самые опасные задания мужчин с двумя серьгами не посылали — все понимали, что заботиться о пожилых родителях казака в случае его гибели будет некому.

Подобное правило не было зафиксировано в уставе. Попадались и командиры, которые не работали по “человеческим” законам, и наоборот, подставляли своих подчиненных ввиду личной неприязни. В некоторых случаях парни с двумя серьгами и сами вызывались на передовую, чтобы не показалось, что они попросту прячутся за спинами своих товарищей. При этом в коллективах всегда негласно существовало правило — казака с двумя серьгами многие старались прикрыть в бою собственной грудью.

Таким образом, серьгу в ухе донского казака отчасти можно все же считать неким оберегом, который защищал его от верной гибели.

Источник

Íåïîçâîëèòåëüíî ìàëî èíôîðìàöèè ïðî õèìè÷åñêèé (êîïèðîâàëüíûé) êàðàíäàø â ðóíåòå. Áóêâàëüíî ïàðó çàìåòîê, õîòÿ ýòî èçäåëèå äî ñèõ ïîð ïðîèçâîäèòñÿ âîò óæå ñîòíþ ëåò è íå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðâîíà÷àëüíûõ öåëåé âîò óæå äàâíî???? Èñïðàâëÿþ ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü.

Äëÿ ëþáèòåëåé âèäåîôîðìàòà ÿ ñíÿë 16 ìèíóòíûé ðîëèê ñ äåìîíñòðàöèåé è êðàòêèì ñîäåðæàíèåì ýòîãî ïîñòà (òåêñòîâûé ïîñò ïîëíåå):

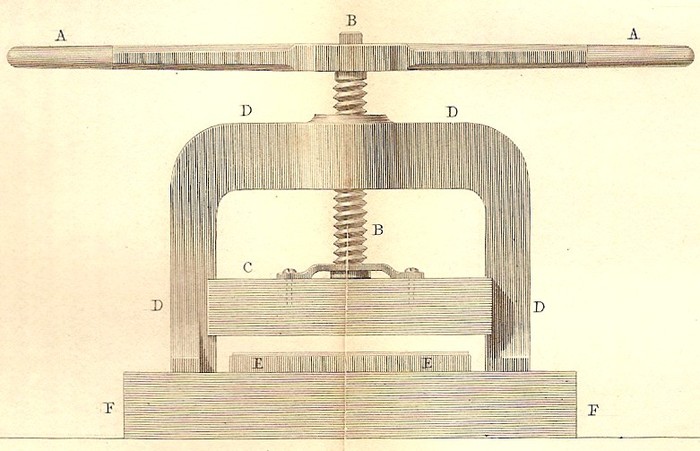

Çàäà÷à êîïèðîâàíèÿ â äåëîïðîèçâîäñòâå áûëà âñåãäà – þðèñòàì, áàíêèðàì, ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ÷èíîâíèêàì ïîñòîÿííî íóæíî êîïèðîâàòü èíôîðìàöèþ. Âïëîòü äî èçîáðåòåíèÿ êîïèðîâàëüíîãî ïðåññà ýòèì çàíèìàëèñü ñïåöèàëüíûå ëþäè (ïèñàðü) âðó÷íóþ ïåðåïèñûâàÿ äîêóìåíòû, çíàê-â-çíàê.  1780 Äæåéìñ Óàòò (òîò ñàìûé èçîáðåòàòåëü ïàðîâîé ìàøèíû) ïàòåíòóåò êîïèðîâàëüíûå ïðåññû – ïðîñòîé âèíòîâîé ïðåññ è ðîëèêîâûé ïðåññ, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî óïðîñòèë ýòîò ïðîöåññ è îñòàâèë ìíîãèõ êîïèðîâùèêîâ áåç ðàáîòû. Âîò ðèñóíîê èç ïàòåíòà:

Ïîìèìî âèíòîâîãî ïðåññà áûëè è áîëåå êîìïàêòíûå, äàæå ïîðòàòèâíûå ìîäåëè â âèäå äâóõ âàëüöîâ, òàêîé íàïðèìåð áûë ó Äæîðäæà Âàøèíãòîíà, ÷òî ïîçâîëÿëî åìó êîïèðîâàòü âñå ñâîè ïèñüìà. Äîêóìåíò çàïèñûâàëñÿ ïåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ ìåäëåííî ñîõíóùèõ ÷åðíèë, è ïîçâîëÿë ïîëó÷èòü êîïèþ â òå÷åíèè ñóòîê ïîñëå íàïèñàíèÿ (íî ëó÷øèå ðåçóëüòàòû áûëè â òå÷åíèè íåñêîëüêèõ ÷àñîâ). Íà åùå íå âûñîõøèå ÷åðíèëà íàêëàäûâàëàñü òîíêàÿ áóìàãà, è ïðèæèìàëàñü ïðåññîì – ïîëó÷àëñÿ çåðêàëüíûé îòïå÷àòîê. Íî ïîñêîëüêó áóìàãà áûëà òîíêàÿ (âðîäå êàëüêè, èëè ïàïèðîñíîé), òî îòïå÷àòîê ïðîñâå÷èâàë è íå âûçûâàë çàòðóäíåíèé â ÷òåíèè.

Äëÿ óäîáñòâà êëåðêîâ, íàïðèìåð äëÿ êîïèðîâàíèÿ âñåõ èñõîäÿùèõ ïèñåì, âûïóñêàëèñü äàæå öåëûå êîïèðîâàëüíûå êíèãè – ñî ñòðàíèöàìè èç òîíêîé áóìàãè.

Ñâåæåíàïèñàííîå ïèñüìî çàêëàäûâàëîñü ìåæ ñòðàíèö òàêîé êíèãè è îòïðàâëÿëîñü â ïðåññ íà ìèíóòêó-äðóãóþ, â èòîãå íà ñòðàíèöå îñòàâàëñÿ îòïå÷àòîê – êîïèÿ ïèñüìà. Îðèãèíàë èçâëåêàëñÿ è îòïðàâëÿëñÿ àäðåñàòó, íî â àðõèâå â ýòîé êíèãå âñåãäà ìîæíî áûëî íàéòè êîïèþ. Ïðè îïðåäåëåííîé ñíîðîâêå è êà÷åñòâå ÷åðíèë, óäàâàëîñü ñíÿòü äàæå íåñêîëüêî êîïèé. Èìåííî áëàãîäàðÿ òàêîìó íåõèòðîìó èçîáðåòåíèþ äëÿ èñòîðèè ñîõðàíèëèñü ïèñüìà íàïðèìåð òîãî æå Âàøèíãòîíà èëè Äæåôåðñîíà.

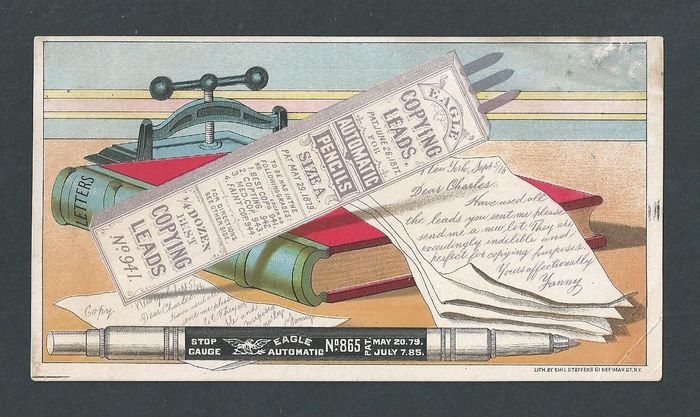

Ïðåêðàñíàÿ ðåêëàìà – è ïðåññ, è êíèãà è êîïèðîâàëüíûå êàðàíäàøè â îäíîì ìåñòå:

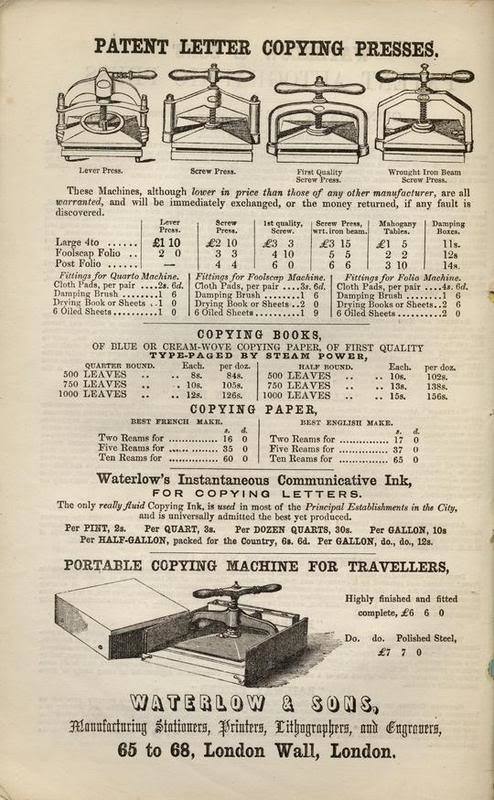

Ðåêëàìà ïðåññîâ è êîïèðîâàëüíûõ êíèã:

Íà âèäåî ñ ðàáîòîé òàêîãî ïðåññà ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò: (https://www.mountvernon.org/library/digitalhistory/digital-encyclopedia/article/copy-press/)

È âîò, â ñåðåäèíå 19 âåêà èçîáðåòàþò ñèíòåòè÷åñêèå àíèëèíîâûå êðàñèòåëè – äåøåâûå, íàñûùåííûå, ñòîéêèå, ïî ñðàâíåíèþ ñ íàòóðàëüíûìè – ïðîñòî ïðîðûâ. (Íà òîò ìîìåíò áûëè äîñòóïíû íåîðãàíè÷åñêèå ïèãìåíòû – âðîäå ñóðèêà èëè æåëòîãî êàäìèÿ, à òàêæå ïîëó÷àåìûå èç ïðèðîäíûõ èñòî÷íèêîâ – íàïðèìåð êîøåíèëü èëè ïóðïóð. Íåêîòîðûå öâåòà, íàïðèìåð ïóðïóð, áûëè íåâåðîÿòíî ñëîæíû â äîáû÷å, è èç-çà ýòîãî äîðîãè. Ôèîëåòîâûå øòàíû ìîã ñåáå ïîçâîëèòü òîëüêî î÷åíü áîãàòûé ÷åëîâåê. Ïîýòîìó ïîÿâëåíèå ñèíòåòè÷åñêèõ êðàñèòåëåé î÷åíü ñèëüíî ïîâëèÿëî íà ìîäó, âèçóàëüíóþ êóëüòóðó) Âèçóàëüíàÿ êóëüòóðà âèêòîðèàíñêîé Àíãëèè, êàê è ðàñöâåòêè îáîåâ â ïîìåùåíèÿõ òåõ ëåò îò÷àñòè îáÿçàíû ïàëèòðå äîñòóïíûõ àíèëèíîâûõ êðàñèòåëåé.

1870 íà ñöåíå ïîÿâëÿåòñÿ êîïèðîâàëüíûé êàðàíäàø. Ýòî îáû÷íûé ãðàôèòîâûé êàðàíäàø, ó êîòîðîãî â øèõòó äëÿ ãðèôåëÿ äîïîëíèòåëüíî äîáàâëåí êðàñèòåëü. Âûãëÿäèò êàê îáû÷íûé êàðàíäàø (âïðî÷åì âûïóñêàëèñü è öâåòíûå), òàê æå ÷åðòèò, îñòàâëÿÿ ñëåä, íî ñòîèò ÷óòü óâëàæíèòü áóìàãó… ÷àñòè÷êè êðàñèòåëÿ ðàñòâîðÿþòñÿ è ÿðêî îêðàøèâàþò áóìàãó – ïîä ÷åðíûì ñëåäîì ãðàôèòà ïîÿâëÿåòñÿ ÿðêèé ñëåä êàê îò ÷åðíèëüíîãî ïåðà. Êîïèðîâàëüíûì îí íàçûâàëñÿ ïîòîìó, ÷òî ê íàïèñàííîìó èì ìîæíî áûëî ïðèæàòü ïðåññîì óâëàæíåííóþ áóìàãó – íà íåé îñòàíåòñÿ çåðêàëüíûé ñëåä îò íàïèñàííîãî.

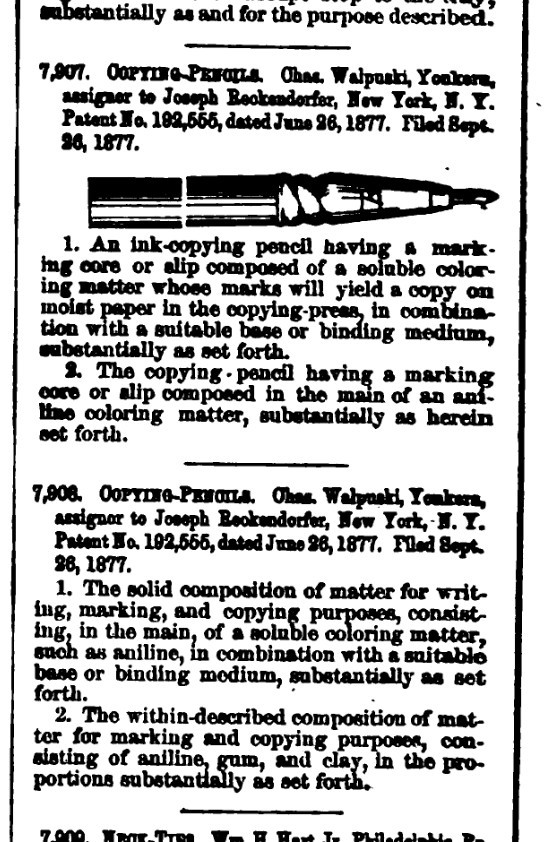

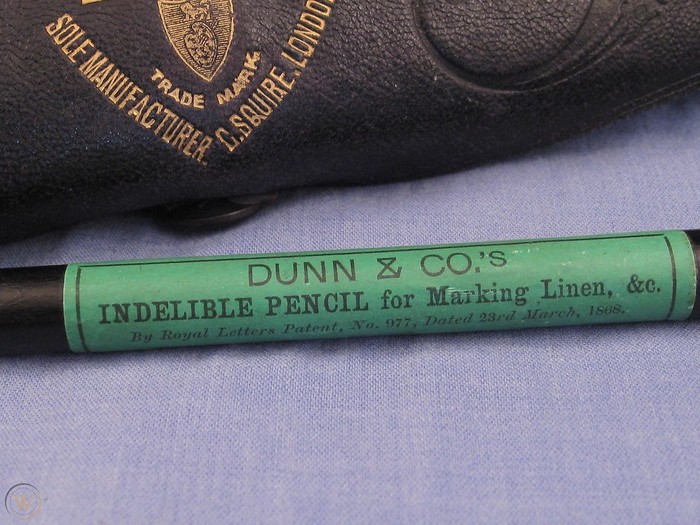

Ðîññèè ìû íàçûâàåì åãî êîïèðîâàëüíûì, èëè õèìè÷åñêèì.  àíãëîÿçû÷íîé ñðåäå îí èìåíóåòñÿ êàê “copyng pencil” (êîïèðîâàëüíûé êàðàíäàø), è êàê “indelible pencil” (íåñòèðàåìûé êàðàíäàø). Ýòî ñîçäàåò íåêîòîðóþ ïóòàíèöó. Âîò îäèí èç ïàòåíòîâ 1877 ãîäà íà êîïèðîâàëüíûé êàðàíäàø:

Ìèò÷åë (C. A. Mitchell) òàê îïèñûâàë 1916 ãîä: “ íàñòîÿùå âðåìÿ õîòü êîïèðîâàëüíûå êàðàíäàøè èíîãäà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ êîïèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ÷àùå îíè èñïîëüçóþòñÿ êàê óòèëèòàðíàÿ âåùü, îñòàâëÿþùàÿ íåóäàëÿåìûå ñëåäû”. Ïîëó÷àåòñÿ íåêîòîðàÿ ïóòàíèöà, òàê êàê äâå ôóíêöèè âçàèìîïåðåñåêàþòñÿ â îäíîì èçäåëèè. Òóò ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî êîïèðîâàëüíûå êàðàíäàøè ïîäîøëè êàê íåëüçÿ êñòàòè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîïèðêîé, èçîáðåòåííîé â íà÷àëå 19 âåêà. Ïåðüåâûå ðó÷êè íå ñîçäàâàëè äîñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ, ÷òî áû êîïèðêà õîðîøî îòïå÷àòàëàñü, à êàðàíäàø, íàîáîðîò – õîðîøåå äàâëåíèå ñîçäàâàë, íî íàïèñàííîå èì ïîòîì ìîæíî áûëî ïîä÷èñòèòü. À íàïèñàííîå êîïèðîâàëüíûì êàðàíäàøîì íå òîëüêî îòëè÷íî îòïå÷àòûâàëîñü êîïèðêîé, íî è çàêðåïëÿëîñü ïðîñòûì óâëàæíåíèåì. Äî øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ øàðèêîâûõ ðó÷åê ïðîéäåò åùå ïî÷òè ïîë âåêà.

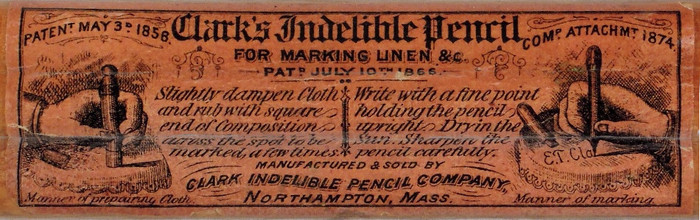

“Íåóäàëÿåìûå” êàðàíäàøè áûëè è äî ïîÿâëåíèÿ õèìè÷åñêèõ – íà áàçå ëÿïèñà – íèòðàòà ñåðåáðà è èñïîëüçîâàëèñü â îñíîâíîì äëÿ ìàðêèðîâîê òåêñòèëüíûõ èçäåëèé – â êîíòàêòå ñ òêàíüþ ëÿïèñ îñòàâëÿåò òåìíûå ñëåäû (à ëÿïèñíûé êàðàíäàø äî ñèõ ïîð ïðîäàåòñÿ â àïòåêàõ) Îíè âûïóñêàëèñü âîò â òàêîì ïðåêðàñíîì äåðåâÿííîì ÷åõëå (èç êîëëåêöèè: https://fredspencils.wordpress.com/2013/07/13/clarks-indelible-pencil/):

À âîò íàêëåéêà ñ óïàêîâêè – ïðåäëàãàåòñÿ óâëàæíèòü è ðàçãëàäèòü òêàíü ïëîñêèì êîíöîì, à çàòåì ñäåëàòü íàäïèñü êàðàíäàøîì.

Ïîìåòêè õèìè÷åñêèì êàðàíäàøîì – íî÷íîé êîøìàð ðåñòàâðàòîðà, òàêèå ïîìåòêè íà äîêóìåíòàõ òåõ ëåò ìîæíî ñïóòàòü ñ îáû÷íûì êàðàíäàøîì, íî ïðè êîíòàêòå ñ âîäîé èëè ðàñòâîðèòåëÿìè ïîìåòêà ðàñïëûâåòñÿ ñèíèìè ñëåäàìè íà áóìàãå.

Ôèðìà koh-i-noor âûïóñêàëà õèìè÷åñêèå êàðàíäàøè ïîä òîðãîâîé ìàðêîé “mephisto”, õèìè÷åñêèå êàðàíäàøè áîÿëèñü âëàãè (èç-çà ÷åãî êðàñèòåëü îêðàøèâàë âñå âîêðóã è òåðÿëñÿ òîâàðíûé âèä) ïîýòîìó äàæå ôèðìåííàÿ âèòðèíà äëÿ êàðàíäàøåé ýòîé ìàðêè èìåëà çàùèòíóþ äâåðöó ñî ñòåêëîì.

Èìåííî èõ ÿ êóïèë íà e-bay, ñòåðæíè äëÿ öàíãîâîãî êàðàíäàøà, èìåííî ñ íèìè ìû áóäåì ýêñïåðèìåíòèðîâàòü â êîíöå ïîñòà.

Âî âðåìÿ ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû õèìè÷åñêèå êàðàíäàøè áûëè íàñòîëüêî âîñòðåáîâàíû, ÷òî àíãëè÷àíå ïîêóïàëè ó àìåðèêàíöåâ òûñÿ÷è òàêèõ êàðàíäàøåé â íåäåëþ. Êàðàíäàø áûë çíà÷èòåëüíî óäîáíåå â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ÷åì êëàññè÷åñêîå ïåðî ñ ÷åðíèëüíèöåé, è ïðè ýòîì ñîõðàíÿë ñâîþ íåñòèðàåìîñòü.

Íî íå âñå áûëî òàê ãëàäêî – àíèëèíîâûå êðàñèòåëè øòóêà íå áåçîáèäíàÿ, íåêîòîðûå âàðèàíòû áûëè âåñüìà òîêñè÷íûìè, è èìåâøèå íåõîðîøóþ ïðèâû÷êó òÿíóòü âñå â ðîò (èëè ñëþíÿâèòü ïàëüöû) ïîëó÷àëè ñâîþ äîçó êðàñèòåëåé â îðãàíèçì, âïëîòü äî ñìåðòåëüíîãî îòðàâëåíèÿ (îïèñàí êàê ìèíèìóì îäèí ñëó÷àé ìàøèíèñòêè, êîòîðàÿ êîíòàêòèðîâàëà ñ êðàñÿùåé ëåíòîé, è êàñàëàñü èñïà÷êàííûìè êðàñêîé ïàëüöàìè ðòà.)

Çîëîòîì Òåëåíêå Èëüèôà è Ïåòðîâà (1931 ãîä) õèìè÷åñêèé êàðàíäàø óïîìèíàåòñÿ êàê óòèëèòàðíàÿ ïèñüìåííàÿ ïðèíàäëåæíîñòü:

Òàì ïî åãî ïðîñüáå ÷åìîäàí çàøèëè â ðîãîæêó è íàêðåñò ïåðåâÿçàëè áå÷åâîé. Ïîëó÷èëàñü ïðîñòåöêàÿ ñ âèäó ïîñûëêà, êàêèå ïî÷òàìò ïðèíèìàåò åæåäíåâíî òûñÿ÷àìè è â êàêèõ ãðàæäàíå îòïðàâëÿþò ñâîèì ðîäñòâåííèêàì ñâèíîå ñàëî, âàðåíüå èëè ÿáëîêè.

Îñòàï âçÿë õèìè÷åñêèé êàðàíäàø è, âîçáóæäåííî ìàõíóâ èì â âîçäóõå, íàïèñàë:

ÖÅÍÍÀß

Íàðîäíîìó êîìèññàðó ôèíàíñîâ. Ìîñêâà.

Èëè âîò:

Èçðåäêà òîëüêî ïîïàäàëàñü êåïêà, à ÷àùå âñåãî ÷åðíûå, äûáîì ïîäíÿòûå ïàòëû, à åùå ÷àùå, êàê äûíÿ íà áàøòàíå, ìåðöàëà çàãîðåâøàÿ îò ñîëíöà ëûñèíà, íà êîòîðîé î÷åíü õîòåëîñü íàïèñàòü, õèìè÷åñêèì êàðàíäàøîì êàêîå-íèáóäü ñëîâî. Ó÷ðåæäåíèå, â êîòîðîì ñëóæèë ÷åëîâåê â ñàíäàëèÿõ, íàçûâàëîñü “Ãåðêóëåñ” è ïîìåùàëîñü â áûâøåé ãîñòèíèöå.

Íå ñìîòðÿ íà áîëåå ÷åì ñòîëåòíþþ èñòîðèþ, õèìè÷åñêèå êàðàíäàøè äî ñèõ ïîð âûïóñêàþòñÿ, áóêâàëüíî íåäàâíî ÿ âèäåë èõ â ÀØÀÍå.

Ðîññèè îíè äî ñèõ ïîð åñòü â êàòàëîãå êðàñèíñêîé ôàáðèêè: (https://karandashkrasin.ru/)

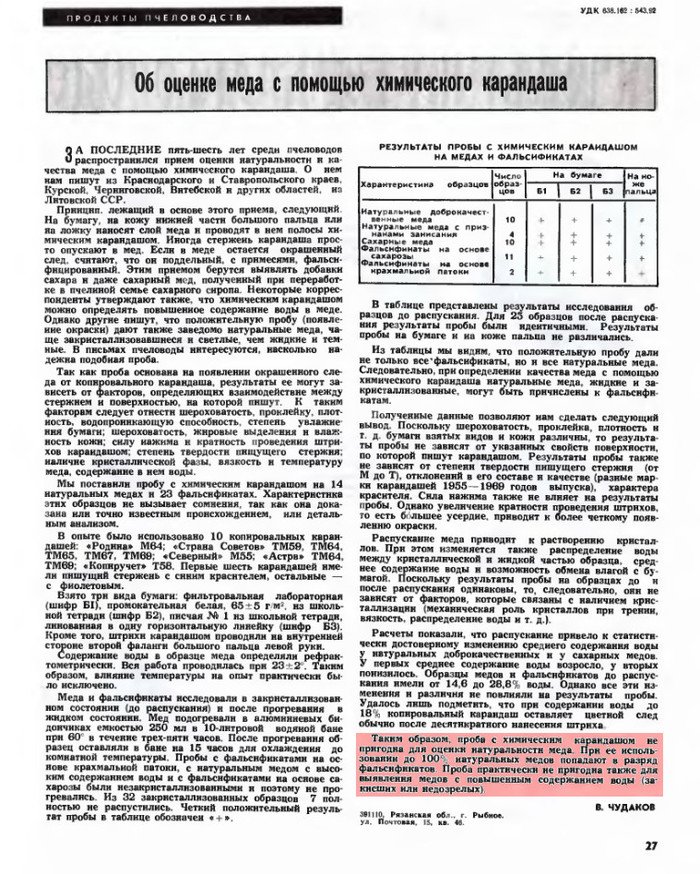

ñîâðåìåííîì âèäå õèìè÷åñêèå êàðàíäàøè ÷àñòî ïðèìåíÿþò íå ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ. Íàâåðíîå ñàìûé ïîïóëÿðíûé âàðèàíò, êîòîðûé ïðîñòî ëåçåò ïðè ëþáîì ïîèñêîâîì çàïðîñå – îïðåäåëåíèå êà÷åñòâà ìåäà – ÿêîáû åñëè ãðèôåëü òàêîãî êàðàíäàøà íå îêðàøèâàåò ìåä – çíà÷èò ìåä êà÷åñòâåííûé. Ïëîõèå íîâîñòè – ñïîñîá íå ðàáîòàåò, ïðè÷åì èçâåñòíî îá ýòîì äàâíî, íàïðèìåð îá ýòîì áûëà ñòàòüÿ Â. ×óäàêîâà â Æóðíàëå “Ï÷åëîâîäñòâî” ¹10 çà 1972 ãîä. Ñïîñîá òàê æå íå ïîìîæåò âûÿâèòü èíåðòíûå íàïîëíèòåëè â ìåäå, íå ñìîæåò ïîäñêàçàòü, ÷òî ï÷åë êîðìèëè ñàõàðíûì ñèðîïîì âìåñòî íåêòàðà, íå ïîìîæåò âûÿâèòü çàãóñòèòåëü è àðîìàòèçàòîðû.

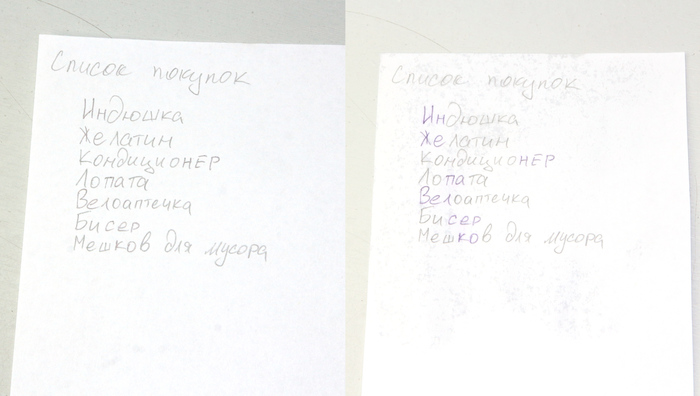

Äðóãîé çàáàâíûé ñïîñîá – ýòî äîìàøíÿÿ ñòåãàíîãðàôèÿ. Ïîñìîòðèòå íà ýòî ñîîáùåíèå. Ñëåâà ñîîáùåíèå â ñóõîì âèäå, à ñïðàâà â óâëàæíåííîì – áóêâû íàïèñàííûå õèìè÷åñêèì êàðàíäàøîì ñòàëè ôèîëåòîâûìè.:

êíèãå “Èñêóññòâî øïèîíàæà. Òàéíàÿ èñòîðèÿ ñïåöòåõíèêè ÖÐÓ”, êîòîðóþ ÿ ðåêîìåíäóþ ê ïðî÷òåíèþ, Êåéò Ìåëòîí îïèñûâàåò ñåêðåòíîå ñîîáùåíèå äëÿ àãåíòà, êîòîðîå áûëî ñïðÿòàíî â ïèñüìå è ïðîÿâëÿëîñü òîëüêî åñëè åãî íàìî÷èòü. Ïîäðîáíîñòåé äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ òåõíîëîãèè íå ïðèâîäèòñÿ, íî âû òåïåðü ìîæåòå ñäåëàòü ïîõîæóþ âåùü ïðè ïîìîùè õèìè÷åñêîãî êàðàíäàøà).

————————–

Äëÿ âàñ ðàáîòàë èíæåíåð Ïàâåë Ñåðêîâ.

Ìîé ñàéò (ãäå åñòü àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàññûëêà íîâûõ ïîñòîâ ïî e-mail): https://serkov.me

Ìîé èíñòàãðàì: https://www.instagram.com/pavel.serkov/

È ñ íåäàâíåãî âðåìåíè åùå è þòóá: https://www.youtube.com/

Источник

Автор:

03 декабря 2019 14:19

Мало кто знает, зачем в ухе серьга современным мужчинам. Скорее всего, дань моде. Просто украшение. Смыслового значения не несёт. Но было время, когда это имело значение.

Источник:

Все знают, что донские казаки носили серьгу в ухе. Обычно она была в виде полумесяца с крестом, из серебра.

Отражено это и у нашего великого земляка Шолохова, в романе «Тихий Дон». Вот как описывает он Пантелея Прокофьевича, отца Григория: «…носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу…» Кто-кто, а Шолохов знал обычаи донских казаков.

А можете ли вы сразу уверенно ответить – зачем казаку серьга в ухе?

Источник:

Самые распространённые варианты ответов:

1. просто украшение.

2. оберег.

3. так обозначали принадлежность к казакам.

Красоту отметаем сразу. Не те мужчины были донские казаки, чтобы носить просто украшения.

Оберег – ближе к теме, но не совсем верно.

Насчёт принадлежности к казакам тоже не совсем верно, потому что далеко не каждый казак мог носить серьгу в ухе.

На вопрос мог ли казак носить серьги в обоих ушах, все обычно делают круглые глаза и отвечают: «Конечно, нет! Только в одном!». Что тоже неверно.

Что означала серьга в ухе донского казака?

Серьга у донского казака обозначала его положение в семье.

Он мог носить её как в одном ухе, так и в обоих. Однако это вовсе не зависело от прихоти носящего.

Если серьга была в левом ухе – это означало, что казак единственный сын у родителей. Но у него могли быть сёстры.

Если серьга была в правом ухе – это говорило, что он является последним мужчиной рода (то есть нет у него по отцовской линии ни племянников, ни двоюродных братьев). Гибель такого казака означала, что прервётся весь его род.

А те, которые носили серьги в обоих ушах, являлись единственными детьми в семье (даже сестёр у них не было).

Командиры старались не брать таких подчинённых на особо опасные задания, где была большая вероятность погибнуть. Так что да, серьгу в ухе отчасти можно считать своеобразным оберегом. Ведь даже незнакомый командир видел статус каждого бойца.

Однако это правило не было прописано ни в одном уставе. Соблюдалось негласно. В зависимости от обстоятельств, по доброй воле командира.

Это вовсе не значит, что единственные сыновья в семье прятались за спинами сослуживцев. Они также храбро сражались наряду с другими. Но даже сотоварищи в бою старались беречь единственных детей в семье.

Откуда пошёл обычай у донских казаков носить серьгу доподлинно неизвестно. Некоторые исследователи связывают это с древними традициями Руси, где серьги носили как обереги.

Источник:

Ссылки по теме:

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Источник